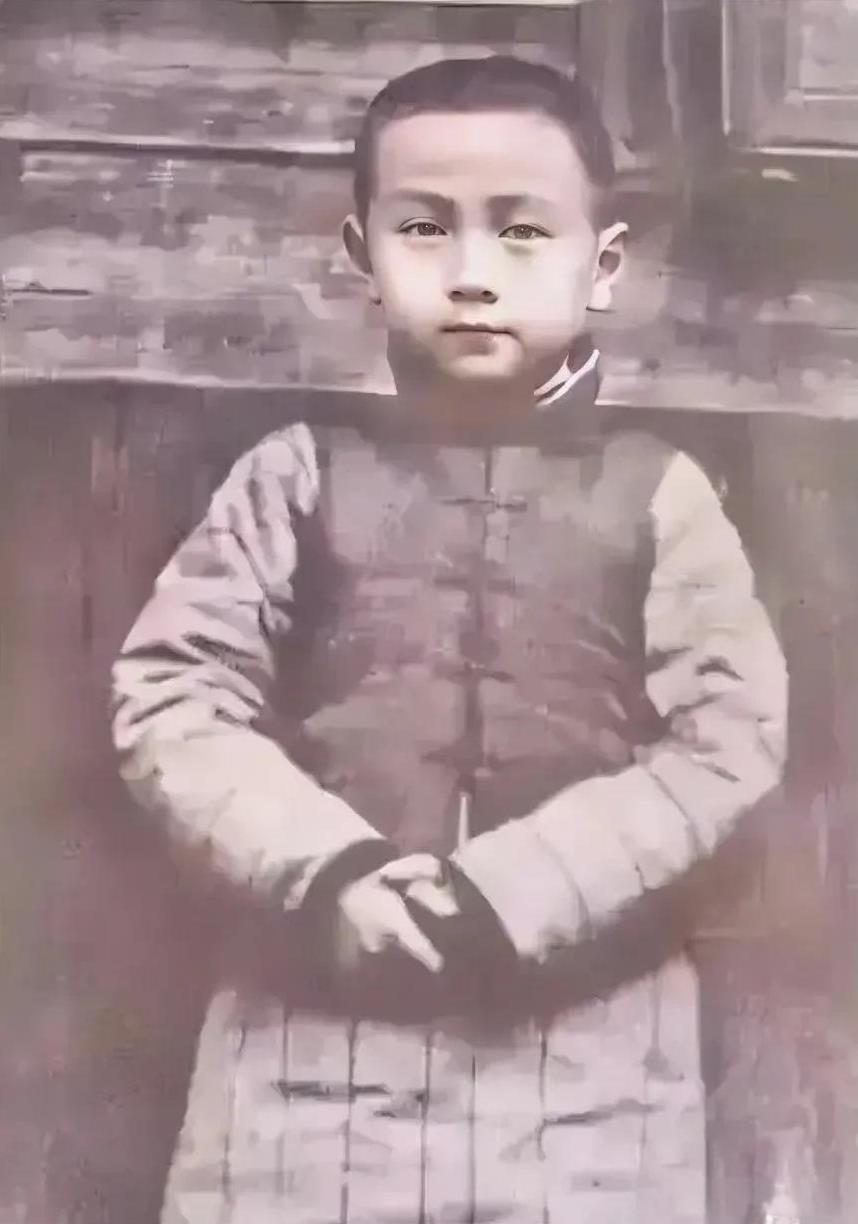

1918年,一个小男孩站在家门口,穿着一身精致的小衣服,后来的他成为了家喻户晓的大科学家,不过当时的他只有七八岁左右,胖乎乎的小脸蛋,一双炯炯有神的大眼睛,看起来非常呆萌可爱。 1911年12月11日,钱学森出生在一个书香门第的家庭。他的父亲钱均夫是教育部高等教育司的一名官员,母亲章兰则是一位知书达理的才女。 这样的家庭背景为小钱学森的成长奠定了深厚的基础。父亲严谨的教育态度和母亲细腻的教导方式,让年幼的钱学森在知识的海洋中自由遨游。 在父母的精心培养下,钱学森的童年生活丰富多彩。他不仅要学习传统的四书五经,还要练习书法、绘画,甚至连围棋这样需要高度思维的游戏也成为了他的日常功课。 这种全方位的教育让钱学森的思维方式更加灵活。无论是逻辑推理还是艺术创造,他都表现出了超乎寻常的天赋和才能。 上海的生活环境给了钱学森接触新知识的机会。那个时代的上海是中西文化交融的重要窗口,各种新思想、新观念在这里激荡碰撞。 1929年,18岁的钱学森以优异的成绩考入了国立交通大学机械工程系。在那个动荡的年代,能够接受高等教育的机会实属难得。 大学期间的钱学森展现出了惊人的学习能力。他不仅专注于专业课程的学习,还广泛涉猎其他学科的知识,为日后的科研工作打下了坚实的基础。 1934年,凭借着出色的学业成绩,钱学森获得了庚子赔款留学资格。这是当时中国学子最向往的深造机会之一。 来到美国后,钱学森进入了麻省理工学院航空系继续深造。在这里,他遇到了改变他一生的导师冯·卡门教授。 在卡门教授的指导下,钱学森的科研能力快速提升。他的研究成果引起了学术界的广泛关注,很快就获得了加州理工学院的任教邀请。 1945年,钱学森作为美国空军的科学顾问参与了对德国V-2导弹的研究工作。这段经历让他积累了宝贵的火箭技术研究经验,为日后回国建设火箭事业打下了基础。 五年后,钱学森正式向美国政府提出回国申请。然而,美国政府察觉到他的科研价值,以莫须有的"间谍"罪名将他软禁。 在长达五年的软禁期间,钱学森的一举一动都在美国联邦调查局的监视之下。他的通信被审查,行动被限制,但这些都没有动摇他回国的决心。 1955年,钱学森想出了一个巧妙的办法。他将求助信息写在香烟盒的锡纸上,通过秘密渠道传递给了中国政府。 在经历了漫长的等待后,钱学森终于踏上了归国的航班。这一天,不仅是他个人生命的转折点,也是中国科技发展史上的重要时刻。 回国后的钱学森立即投入到国防科技建设的工作中。他将自己在美国积累的先进技术知识,毫无保留地运用到祖国的科研事业中。 在国防科技委员会,钱学森主持制定了中国导弹与航天事业的发展规划。他带领团队攻克了一个又一个技术难关,为中国的航天事业奠定了坚实的基础。 除了科研工作,钱学森还十分重视人才培养。他经常深入高校和研究所,为年轻科研人员授课,传授科研经验。 在钱学森的努力下,中国的航空航天技术取得了突飞猛进的发展。从第一颗人造卫星的发射,到载人航天工程的突破,都凝聚着他的心血。 1980年代末,中国科学家代表团受邀访问欧洲多个工业发达国家。作为代表团成员的钱学森,在这次访问中展现出了超越时代的洞察力。 在英国考察期间,钱学森特别关注了当地的汽车工业发展状况。他通过实地观察和数据分析,发现了传统燃油车发展模式中存在的潜在问题。 大规模的燃油车使用必然带来严重的环境污染问题。钱学森通过详细的数据计算,预测了未来燃油消耗量的惊人增长。 与此同时,他也注意到了国际上在新型动力电池领域的研究进展。这些研究成果让他看到了汽车工业发展的另一种可能性。 回国后,钱学森开始系统地研究新能源汽车发展的可行性。他收集了大量资料,分析各种技术路线的优劣。 1992年,他向国家有关部门提交了一份关于发展新能源汽车的建议报告。这份报告详细阐述了发展新能源汽车的必要性和可行性。 经过多年的技术积累和产业培育,中国的新能源汽车产业在21世纪初开始显现出强大的发展潜力。从最初的混合动力,到纯电动,再到氢燃料电池,技术路线不断完善。 如今,中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。国产新能源汽车品牌在国际市场上也逐渐占据重要地位。 钱学森在30年前的预见,如今已经变成了现实。中国的新能源汽车技术不仅解决了环保问题,还带动了整个汽车产业的转型升级。 这种前瞻性思维,正是钱学森留给后人的宝贵财富。他不仅关注当下的技术发展,更着眼于未来的可持续发展。