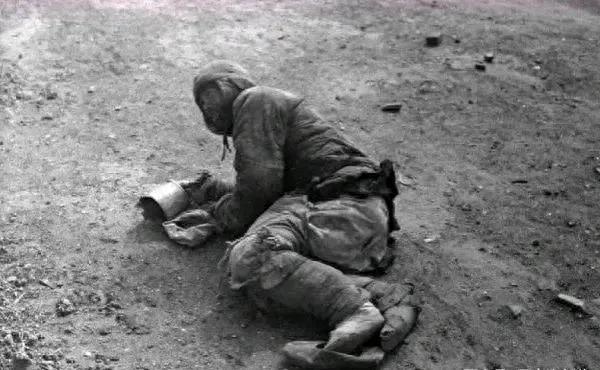

1960年春夏之交,河南信阳这个原本富庶的鱼米之乡,却看不到一丝丰收的景象,到处是一片荒凉和萧条。由于先后遭遇水灾和旱灾的袭击,当地粮食减产情况较为严重,据统计全省共有98个县受灾,受灾面积5500万亩,粮食减产15亿公斤,受灾人口2800万人。 雪上加霜的是,当时的信阳地委主要负责人不顾现实情况,盲目执行极左路线,大搞浮夸风和反瞒产运动,更进一步加剧了饥荒的蔓延。唐河县亩产仅182斤,却在压力下虚报上千斤,如此大的差距让人瞠目结舌。为了完成征粮指标,农民活命的口粮也被强制上缴,逃荒也不被允许,人们的处境犹如干涸河床上的鱼,只能听天由命。 据老人们回忆,那个冬天的寒冷格外刺骨,人们吃完了仅存的最后一粒口粮,就吃烂在地里的红薯。这一切都吃完之后,开始吃树皮,树皮剥光后就吃河里的水草,吃生麦苗,吃大雁屎,很多人因为消化不良活活撑死。广大农村方圆数百里看不到人烟,目光所及之处田地荒芜,房屋倒塌,路边随处可见饿殍的尸体,其情其景不胜凄惨。 期间,当地流传着一个顺口溜:“公社社员都是贼,谁要不偷饿死谁”。因为当一切能吃的东西都吃完后,饿红了眼的人们就开始偷东西吃,法律和道德在饥饿面前荡然无存。有的人因为偷了公社粮仓里的玉米,被抓到后吊起来抽打致死。有一个宁死也不愿做贼的老教师,因为不肯偷东西吃,最后全家都活活饿死。 整个1960年,在天灾和人祸的双重打击下,信阳成为河南大饥荒中的重灾区,有的县区仅一个公社的死亡人口比例就高达30%,有的村庄甚至全部绝户。 苦难不值得宣扬,但对于一个民族而言,有的记忆注定不能被遗忘,因为大饥荒背后是无数条鲜活的无辜生命。只有铭记这些血的历史事实,只有把法治作为社会的基石,才能从中吸取教训,避免重走过去的弯路,这是每一个有良知的国人应该做到的事。