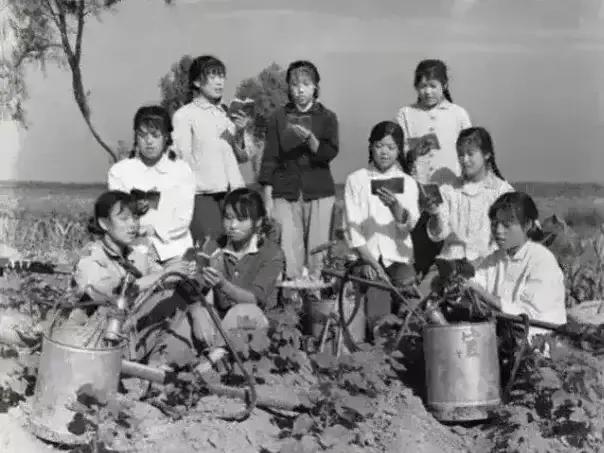

1977年,知青于文娟从农村返回城市时,她的恋人追着火车狂奔。她泪流满面,大喊:“别追了,我们再也见不到面了!”等她回到家,父母却把她赶出了家门。 1970年代的中国,社会正处于特殊的历史转型期。毛泽东提出的“上山下乡”运动,将大批城市青年送往农村,目的是让他们体验劳动人民的艰辛,同时为农田生产贡献力量。 这些“知青”并非自愿前往农村,而是出于国家的号召,他们在乡村的生活常常艰苦而孤单。对于许多知青而言,这一段经历注定会成为他们生命中的一道深刻印记。 于文娟就是其中的一员。1970年代,她作为知青被送往安徽淮北的王楼乡插队。在那个偏远的乡村,于文娟不仅面对着艰苦的劳动,还面临着与亲人、朋友的远离。 她与三个女同学在当地会计王洪发家里居住。王洪发的儿子王胜利,是当地的青年之一,年纪与于文娟相仿,外形英俊,性格憨厚,是村里大家公认的好青年。在这片沉默的乡村,王胜利的出现无疑为于文娟的生活带来了些许色彩。 王胜利的父母都非常支持知青们的生活,他们也知道,远离家乡的这些年轻人承受着巨大的心理压力。于文娟的加入,也让王家更加关心这些插队的城市青年。 随着日复一日的接触,两人渐渐产生了感情。王胜利常常帮于文娟干农活,见到她在田里艰难的身影,心中不忍。两人从友情发展为爱情,这段感情在乡村的宁静中悄然升温。 1977年,知青们接到了返乡的通知。这对于于文娟和王胜利来说,犹如晴天霹雳。两人明白,这意味着他们可能永远无法再见面。尽管彼此深知这段感情不被家人所看好,但他们的心中,依旧不舍。 对于文娟来说,离开乡村意味着告别了自己最亲密的爱人,回到那座冰冷的城市,回到母亲的怀抱。无论她多么不愿意离开,母亲那无言的期盼却始终在她心头萦绕。 当于文娟站在火车站上,列车已经启动。王胜利没有放弃,他跑到了车站,眼中满是焦急与不舍。王胜利的身影在远方不断接近,他大声呼喊着于文娟的名字,希望她能够停下脚步,不要离开。每一步的奔跑,似乎都在诠释着不甘心。 在车窗前,身心疲惫的于文娟忍不住回头,却只能看到王胜利渐行渐远的身影。她深深吸了一口气,泪水模糊了视线,声音几乎无法控制,“不要再追了,我们本就无缘,不会再有交集了。”这是她下定决心后的告别,也是她内心无法言说的痛苦。在那一刻,尽管心如刀割,但她选择了转身。 火车缓缓驶离,带走了她与王胜利的最后一段共同回忆。即便回到了熟悉的家,她的心却空荡荡的。母亲为她准备了丰盛的饭菜,试图让她从这段痛苦的回忆中走出来,但于文娟却始终无法释怀。她的目光总是不由自主地流向窗外,回想着那个曾经牵着她手、为她付出的男人。 随着时间的推移,于文娟渐渐无法控制自己的情绪。母亲开始察觉到她的变化——食欲不振,情绪低落,甚至会频繁干呕。最终,母亲决定带她去医院检查。结果令她震惊不已:于文娟怀孕了。 面对这个突如其来的消息,母亲的怒火爆发了。她认为这段恋情会给于文娟带来更多麻烦,社会的偏见与压力让她无法接受这个现实。她带着于文娟去了一家小诊所,试图让她结束这段怀孕的困扰。于文娟却做出了与母亲完全不同的决定。 在母亲的逼迫下,于文娟独自一人离开了家,背起行囊,返回了淮北王楼。她决定去追寻那个她深深怀念的男人,去寻回自己失落的爱情。在这个决定的背后,是她对未来的一份坚定与勇气。 于文娟的回归并非如她预想的那样顺利。当她终于赶到王楼乡时,王胜利正在与家人商量自己的未来。王家和村里的人已经得知于文娟的怀孕消息,他们并没有责怪她,而是全力支持她。尤其是王胜利的父母,始终希望两人能走到一起,给予他们最大的鼓励。 在那个温暖的夜晚,王胜利的家里摆起了宴席,村里的人都来祝福这对年轻人。于文娟与王胜利终于走到了一起,深知生活的艰辛,但也深知彼此的情感。王胜利和于文娟并肩生活,慢慢地,他们的关系愈加深厚。 岁月流转,四年后,于文娟考入了师范学校,成为了一名教师。她用优异的成绩证明了自己,也向所有人展示了她从未放弃过对知识的热爱。而王胜利,作为一名普通工人,默默地为家庭付出着自己的努力。他们的生活渐渐有了起色,日子也过得越来越好。 当母亲得知于文娟一家人的变化后,终于感到一丝安慰。她见到了自己幸福的女儿,抱着外孙,泪水流淌。母亲说:“太好了,太好了……”她为女儿感到骄傲,也为这段曾经充满艰辛与挑战的爱情,感到庆幸。 如今,岁月已然过去,年迈的于文娟与王胜利手牵着手,走在梧桐树下,仰望着明亮的月亮,内心感慨万千。他们终于走到了一起,携手走过了所有的困境与磨难,迎来了幸福的晚年。