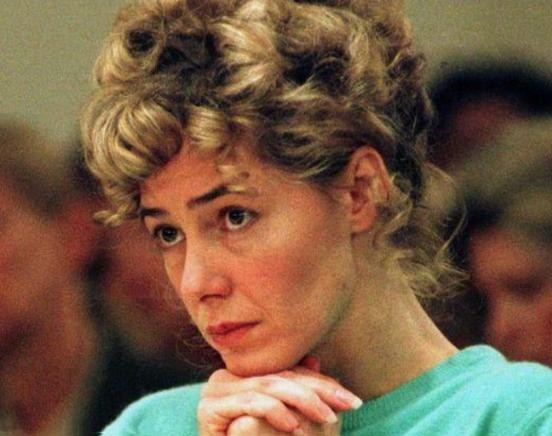

在当今社会,爱情常被视作超越一切的纽带。然而,当爱情穿梭于年龄、法律和伦理的藩篱间时,其合理性和道德性便成为拷问人心的难题。玛丽与维利的故事,宛如一面揭露社会潜藏矛盾的镜子,迫使人们重新审视权力、选择与情感之间的界限。尽管维利坚称他在这段关系中是“自愿”的,但从他们初识到终结的历程,这份感情的背后揭示的更多是权力架构的不平等,而非浪漫的爱情。

玛丽身为一名年长教师,自然掌握着更多的情感经验和社会资源,而维利不过是个只有13岁的学生。从表面看来,他们在情感上似乎有某种契合,然而巨大的年龄差距以及玛丽的职业身份给她带来了难以忽视的优势,让她无形中对关系有更多控制权。而维利,正处于心理和认知尚未完全成熟的阶段,无法深刻理解这段关系所涵盖的复杂社会因素和深远影响。这种所谓的“爱情”更像是玛丽满足自身情感需求的投射,而维利则成为了承载这些需求的载体。即便玛丽可能在内心深处有某种挣扎与困惑,实质上,她的行为已经构成了对维利的权力滥用,并对其成长带来无法逆转的影响。

尽管这段关系引起了广泛的社会争议,令人更加关注的却是维利对这一感情的坚定维护。他不仅与家人决裂,还为玛丽奔走呼号。这种执着究竟是青少年的感情冲动,还是对玛丽情感上深深的依赖?当故事以悲剧性结局收尾,这种未曾中断的纠葛提醒着我们:权力失衡如何摧毁未成年人的成长轨迹,而社会的道德底线在法律面前往往充满不确定性。玛丽与维利的故事激发了人们对爱的重新思考,究竟我们所追求的爱,如何才能不偏不倚?

以“爱情”为名的这数十年纠缠,犹如一场社会实验,引发了对道德与法律的深刻反思。玛丽的人生以一种悲剧方式终结,她带走的不仅是自己的生命,还有遗留给世界的争议和思考。而维利,选择在相伴中画下这段爱情的最后一笔。或许,这故事带给我们的最大启示在于,理解爱与责任,自由与边界之间的微妙平衡。在法律的约束与道德的引导下,追求爱情固然重要,但必须谨记其不仅是感性体验,更需与理性同行。真正的爱,应以怎样的形态存在,值得我们每个人去深思。