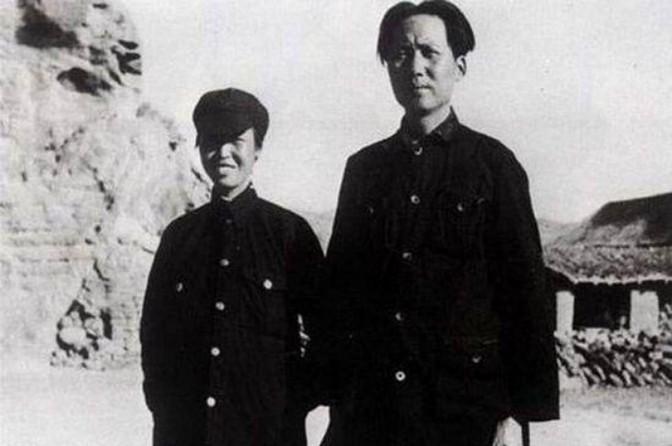

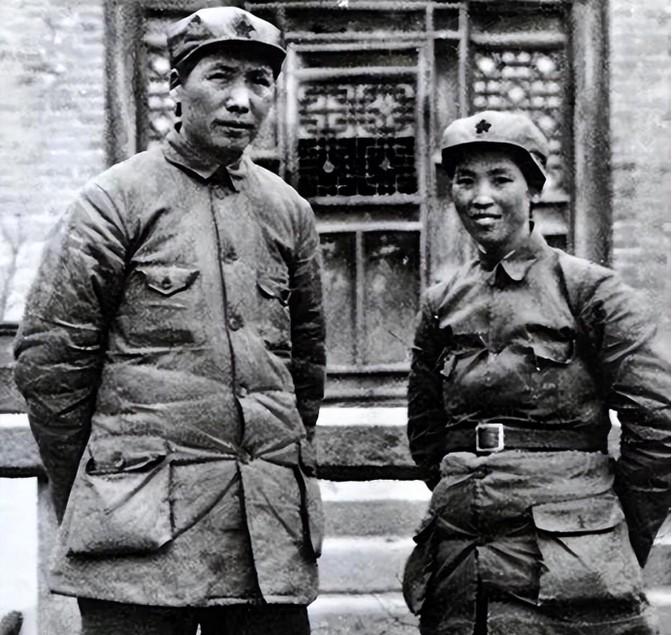

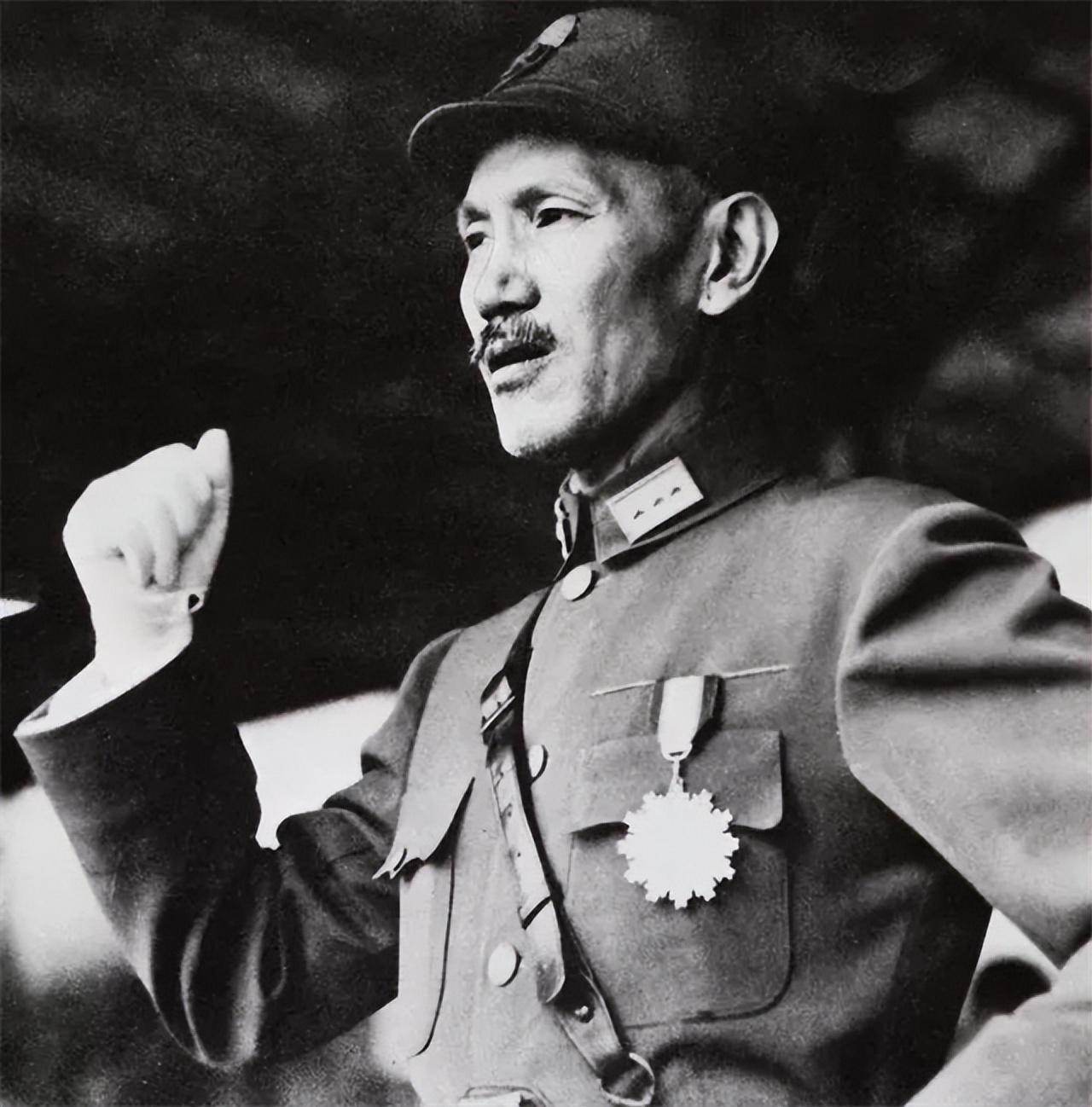

1935年7月,红军行至四川毛尔盖,此时,贺子珍的亲弟弟因犯错而被上级枪毙。毛主席得知后,却语重心长的说了一句话。 1933年,对于毛主席来说,是一个充满考验与挑战的“非凡之年”。 这一年,他已经迈入“不惑之年”,毛主席依旧保持了坚定的信念和不屈的意志,凭借着自己的决策能力和深远的眼光,逐渐摆脱了困境,为后来的成功奠定了基础。 1930年,蒋介石调动大量兵力,企图在赣西南地区进行“围剿”,毛主席采取了“诱敌深入”的战略,即通过灵活机动的战术将敌军引入红军设置的伏击圈。 这一战略的实施并非一帆风顺,中央苏区的地方干部和群众对这种战术存在较大疑虑,担心会破坏已有的阵地和资源。 面对这种情况,毛主席不仅在军事指挥上展现出卓越的才干,还亲自为士兵和地方干部讲解战术理念,生动地说明“弱军如何战胜强军”的道理,最终取得了巨大的战果。 红军成功歼灭了敌军28师,并活捉了敌方师长张辉瓒。这一胜利,为红军反“围剿”打下了坚实的基础。 然而,即使在取得如此显著的军事胜利后,毛主席依然没有得到应有的认可和支持。 1931年11月,中央苏区召开了“赣南会议”,毛主席作为苏区中央局代理书记出席会议。 此次会议的中央代表团对毛主席的军事路线提出了严重质疑,认为毛的策略过于依赖实际经验,缺乏明确的阶级理论与群众工作支持,并指责红军的战术倾向于游击战,而忽视了阵地战的建设。 这些批评令毛主席深感失望,尤其是在经历了艰苦战斗并取得了显著成果之后,他却被指责为“狭隘经验论”者,甚至被误解为“富农路线”的支持者。 随后的战役中,毛主席领导的红军迅速调整战略方向,提出了“直下漳州”的设想。 这一战略转变得到了中央的批准,并且获得了成功。 漳州的战斗仅持续了一天,红军便成功攻占了敌人防守较弱的地方,取得了意想不到的胜利。 这一胜利再次证明了毛主席深思熟虑、精准把握敌情的能力。 通过这次成功,毛主席在党内的影响力逐步恢复。 然而,毛主席的地位依然未得到全面的恢复。 在1933年,中央苏区的战略决策继续受到来自临时中央的压力,毛主席的军事意见频频被忽视。 特别是在红军的领导岗位上,毛主席依旧未能恢复红一方面军总政委职务,反而被推向了更加边缘的角色。 尽管如此,毛主席没有放弃,继续在艰难的环境中谋求红军的出路。 同年,毛主席和周恩来等人参与了中共中央的调整与改革。经过一系列会议的推动,毛主席的领导地位逐渐得到恢复。 特别是在宁都会议上,尽管一些与会者认为毛主席的做法存在问题,提出让他回到后方去负责中央政府的工作,但周总理坚持将毛主席留在前方,最终毛主席依然得以继续参与军事指挥。 毛主席的坚定信念和铁的意志,最终帮助红军度过了最艰难的时刻,为后来的胜利铺平了道路。 1936年的一天,毛主席坐在窑洞里,神情凝重地听完了贺子珍的诉说。 贺子珍泣不成声,讲述了她的弟弟贺敏仁在长征途中被枪毙的经过。 毛主席听后沉默良久,感慨道:"红军就应该有铁的纪律,我们自己的亲人也不例外!" 这一切还要从一年前说起,1935年7月,红军长征途经四川毛尔盖地区。 革命形势危急,民族地区环境复杂,红军领导反复强调,一定要严明军纪,坚决执行民族政策,保护少数民族利益,决不允许侵犯群众一针一线。 就在这样的情况下,年仅17岁的贺敏仁犯了错。 他实在饿得不行,跑到一座喇嘛庙,本想找点吃的,结果看到了一些银元。 他想,拿了这些银币或许能换些食物,但又知道这严重违纪。 思想斗争一番后,他没能抵御诱惑,拿走了一些钱。 不料这一幕恰好被战友撞见,那位战友立即向上级告发:"贺敏仁偷了藏民的一千多块银元!" 消息传到师部,领导勃然大怒,当即下令将贺敏仁捆绑,依军法从严惩处,以儆效尤。 事后调查证实,贺敏仁并没有偷那么多钱,顶多就是几十块而已。 他身板瘦弱,根本扛不动上千银元。 但揭发者夸大其词,领导又没有查清事实就匆忙定案,终酿成了无法挽回的悲剧。 革命不能以儿戏,生死考验下,一念之差就是万丈深渊。 贺子珍向毛主席叙述完事情的经过,泪流满面,几近崩溃。 毛主席默然良久,心中百感交集。 作为一方领袖,他深知革命的残酷无情。个人利益,亲情友情,在革命大业面前都是次要的。 错误就要及时纠正,违法就要严惩不贷,只有这样,才能维系军队的战斗力,保证革命事业不败。 "子珍,革命不是请客吃饭。咱们是在打仗,军队就要有军队的样子。"毛主席语重心长地说,"红军中谁要是违反纪律,就是自己的亲人,该处置还是要处置。否则就乱了套了。" 革命路上,牺牲和失去是家常便饭。贺子珍痛失爱弟,悲痛欲绝,然而这远非她第一次尝到人生的苦果。