“如若不是爱国,我张家两父子岂会落得如此下场。”张学良临终前将生前财产全部捐赠给美国,再度引发轰动,不少人都质疑张学良并非真的爱国。

“少帅,万万不可啊!这可是张大帅留给您的家底!”

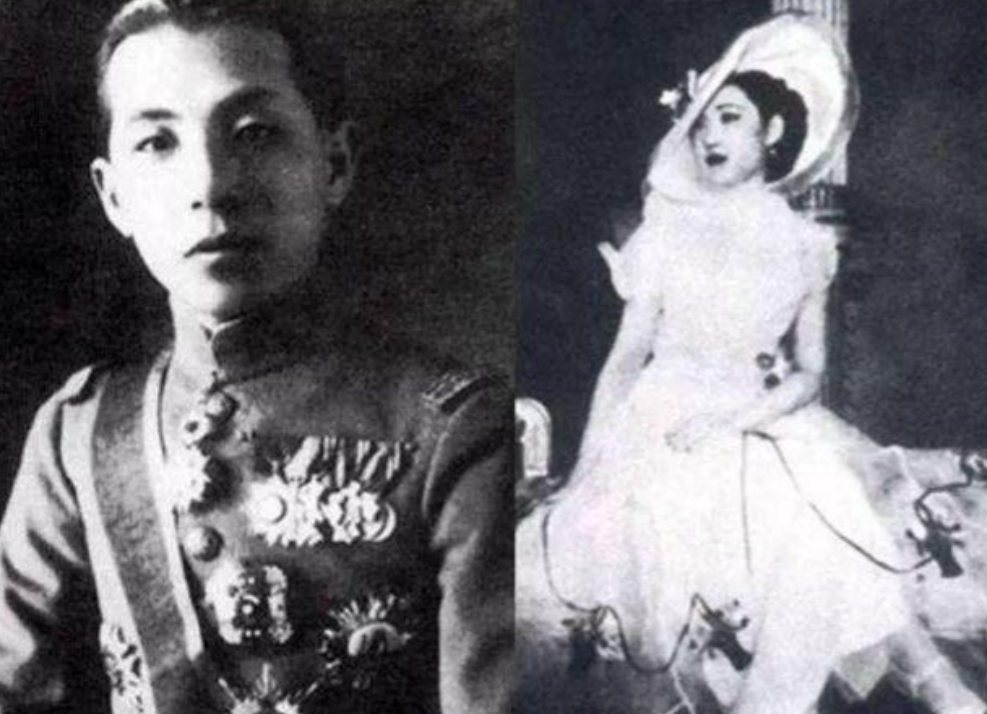

1931年,北平,张学良的公馆内,管家焦急的声音回荡着。摆在张学良面前的,是一份资产清单,上面密密麻麻地记录着金条、地产、古董字画,价值连城。这些,都是他的父亲,“东北王”张作霖留下的巨额遗产,也是他手中几十万东北军的保障。

然而,张学良却面色平静,仿佛眼前的不是一座金山,而是一堆废纸。他缓缓抬起头,目光深邃,望向东北的方向。那里,日军的铁蹄正在肆虐,家乡父老正在遭受苦难。

“我知道这些钱很重要,但比起东北百姓的安危,这些又算得了什么?”张学良的声音低沉而坚定,“我意已决,将这些钱全部用于抗日,购买武器,招募士兵,誓要将日寇赶出东北!”

然而,历史的走向,却与张学良的设想截然不同。

“不抵抗政策”,这是张学良一生都无法摆脱的标签。

面对日军的侵略,他选择了退让,拱手让出了东北三省,数千万同胞沦为亡国奴。一时间,举国哗然,骂声如潮,张学良从“少帅”变成了“卖国贼”。

多年后,当人们回顾这段历史时,仍然无法理解张学良的决定。他明明手握重兵,富可敌国,为何却要选择不抵抗?难道他真的不爱国吗?

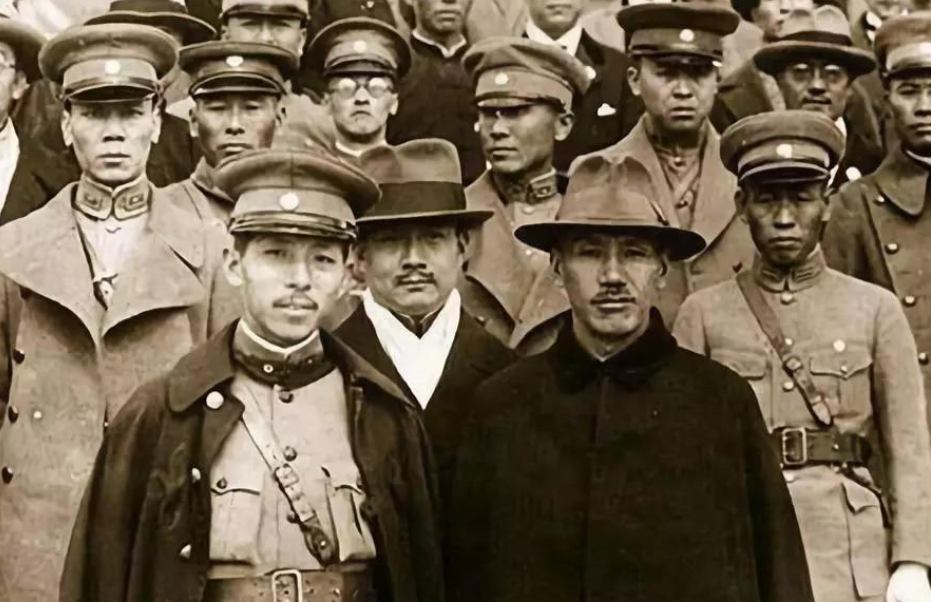

1936年,西安,张学良再次站在了历史的十字路口。这一次,他做出了一个更加惊世骇俗的决定——兵谏蒋介石,逼迫其联共抗日。

“为了国家,为了民族,我张学良愿意承担一切后果!”在扣押蒋介石的那一刻,张学良早已将生死置之度外。他知道,自己的行为,将彻底改变中国历史的走向,也可能将自己推向万劫不复的深渊。

西安事变,是中国抗日战争的转折点。它促成了国共两党的合作,形成了抗日民族统一战线,为最终战胜日本侵略者奠定了基础。

然而,张学良也为此付出了惨重的代价。他被蒋介石软禁了整整54年,失去了自由,失去了前程,也失去了原本可以拥有的荣华富贵。

“如若不是爱国,我张家两父子岂会落得如此下场。”晚年,张学良曾发出这样的感慨,语气中充满了无奈和委屈。

2001年,101岁高龄的张学良在美国病逝。他生前积攒了大量的财富,包括金钱、古董字画、历史文物,价值连城。

人们纷纷猜测,张学良会将这些遗产留给谁?是他在美国航天局工作的女儿?还是其他亲人?

然而,张学良的遗嘱却再次引发了争议。他几乎将所有的积蓄都捐赠给了美国哥伦比亚大学。

消息一出,舆论哗然。许多人质疑张学良的爱国之心,认为他将巨额财富拱手送给美国,是对祖国的不忠。

“为什么不捐给大陆?为什么不捐给台湾?为什么要捐给美国?”质疑声铺天盖地,将张学良再次推上了风口浪尖。

那么,张学良为何要做出这样的选择?难道他真的不爱国吗?

事实上,张学良的决定,并非一时冲动,而是经过深思熟虑的结果。

首先他希望自己的遗产能够得到妥善的保管和利用。哥伦比亚大学拥有丰富的历史资料和研究资源,能够更好地保存和研究他的口述历史和相关文物。

其次他希望自己的遗产能够为中国教育事业做出贡献。哥伦比亚大学是许多中国留学生的首选学府,他的捐赠,能够帮助更多的中国学子接受更好的教育。

此外张学良一生都深陷政治漩涡,身不由己。他不想让自己的遗产,再次引发政治纷争,因此选择了捐赠给一个相对中立的机构。

“我这一生,最大的愿望就是国家能够强大,人民能够幸福。”晚年,张学良曾这样说道。

或许,将遗产捐赠给哥伦比亚大学,是他认为能够实现这个愿望的最佳方式。

尽管如此,张学良的决定,仍然难以得到所有人的理解和认同。他的一生,充满了争议和矛盾,功过是非,难以评说。

他是不抵抗将军,是发动西安事变的英雄,也是将巨额遗产捐赠给美国的“叛徒”。他的一生,充满了传奇色彩,也充满了悲剧色彩。