“还算数吗?”1985年,一位衣着寒酸的山西老农拿着一张纸问政府人员,打开一看,这是张欠条,借款人是八路军,金额竟高达1100万法币!

“同志,你看这……还作数吗?”

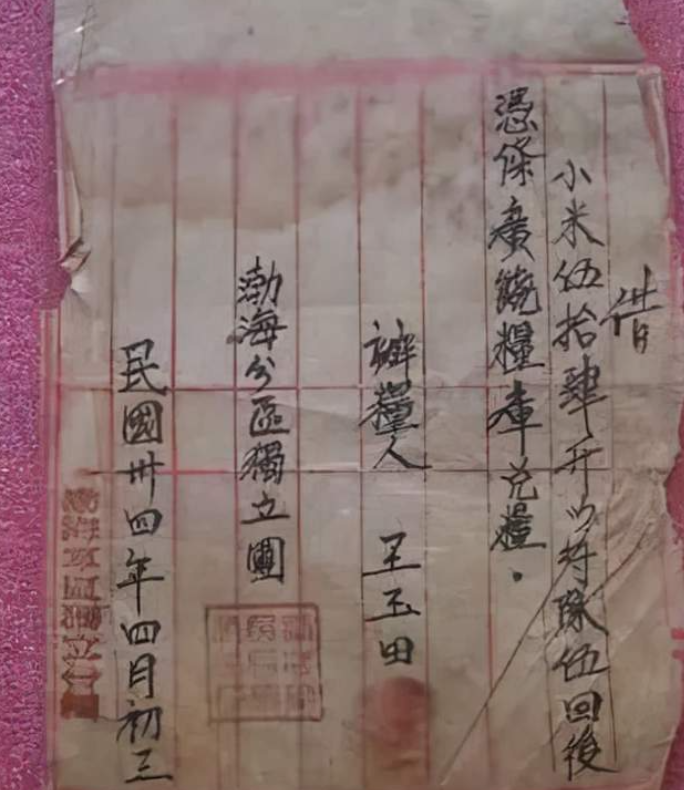

1985年,山西省政府的接待室里,一位衣着简朴的老农,小心翼翼地从怀里掏出一张泛黄的纸条,递给了工作人员。纸条边缘已经磨损得厉害,上面的字迹也有些模糊,但依稀可见“借条”二字,以及一个令人震惊的数字:1100万。

借款人,是八路军某部。

老农名叫郭建英,他佝偻着背,满脸沟壑纵横,饱经风霜。这张借条,是他的爷爷留给他的,而他的爷爷,在那个战火纷飞的年代,是当地一位乐善好施的大地主。

故事要从1940年冬天说起。

那时,抗日战争进入了最艰难的阶段,日军的铁蹄肆虐中华大地,百姓们食不果腹,流离失所。八路军战士们,为了保家卫国,浴血奋战,同样面临着物资匮乏的困境。

一天,一支八路军队伍来到了山西某地,由于敌人的封锁,部队的补给线被切断,战士们已经饿了好几天肚子。他们衣衫褴褛,面黄肌瘦,却依然精神抖擞,坚守着阵地。

部队驻扎在一个小村庄外,战士们宁愿啃树皮、挖草根,也不愿打扰百姓的生活。然而,饥饿的煎熬,让战士们的战斗力大打折扣。

就在这时,村里传来消息,说是有一位姓郭的大地主,愿意捐献粮食,支援八路军。

这位郭老太爷,就是郭建英的爷爷。他早年经商,积累了不少财富,拥有良田和店铺,是当地有名的富户。但他为人正直善良,乐善好施,深得百姓的爱戴。

当他得知八路军缺粮的消息后,毫不犹豫地决定捐出家中的存粮。他将粮食装满了几辆大车,亲自赶着车,来到了八路军的驻地。

当战士们看到一车车粮食时,激动得热泪盈眶。他们已经很久没有吃过饱饭了,这些粮食,对于他们来说,简直就是救命的稻草。

部队首长紧紧握住郭老太爷的手,感激不尽,郭老太爷笑着说这些粮食尽管拿去用,不用客气。

首长坚持要给郭老太爷写一张借条,并承诺将来一定会还。

无奈之下,郭老太爷只好收下了这张借条。借条上写着:今借到郭姓乡绅粮食若干,计法币1100万元,日后定当归还。

郭老太爷虽然收下了借条,但他并没有打算用它来兑换钱。他认为,支持八路军抗日,是每个中国人的责任,不应该要求回报。

然而,世事难料。

没过多久,日军加紧了对根据地的扫荡,郭家的生意也受到了影响。加上郭老太爷年事已高,身体越来越差,最终撒手人寰。

临终前,他将借条交给了儿子,也就是郭建英的父亲,并嘱咐他:“这张借条,不到万不得已,千万不要拿出来。”

郭建英的父亲,也谨遵父亲的遗嘱,将借条珍藏了起来。

时间一晃,几十年过去了。新中国成立后,郭家过上了平静的生活。郭建英也成家立业,生儿育女。

然而,命运再次捉弄了他们。

到了八十年代,郭建英的妻子身患重病,需要大量的医疗费用。为了给妻子治病,郭建英花光了家中的积蓄,甚至卖掉了家里的房子。

眼看妻子病情越来越严重,郭建英一筹莫展。就在这时,他突然想起了爷爷留下的那张借条。

“这张借条,或许能救我妻子的命。”郭建英心想。

他颤抖着双手,从箱底翻出了那张泛黄的借条。他小心翼翼地将借条展开,仔细地端详着上面的字迹。

“这……真的还能兑换吗?”郭建英心里没底。

他鼓起勇气,拿着借条,来到了当地政府。于是,就出现了开头的那一幕。工作人员接过借条,仔细地查看了一番,然后将借条交给了领导。

领导看到借条上的字迹和印章,顿时肃然起敬。他立刻组织专家对借条进行鉴定,最终确认,这张借条是真的,而且仍然有效。

然而,问题也随之而来。借条上写的是法币1100万元,而现在流通的是人民币。法币和人民币的币值相差巨大,如何换算,成了一个难题。

经过多方协商,政府最终决定,按照当时的物价水平,将1100万元法币,折算成人民币8万元。 这在当时,可是一笔巨款。

郭建英拿着这笔钱,立刻将妻子送到了最好的医院进行治疗。在医生的精心治疗下,郭建英的妻子逐渐康复。

郭建英感激涕零,他跪在政府工作人员面前,连声道谢。“谢谢你们,谢谢你们救了我妻子的命!”郭建英激动地说。

政府工作人员将郭建英扶了起来,说:“老乡,这是我们应该做的。你们为抗战做出了贡献,我们永远不会忘记。”

后来,这张借条被博物馆收藏,成为了军民鱼水情的见证。

一张跨越时空的借条,连接着过去和现在,诉说着军民团结,共同抗敌的感人故事。它不仅仅是一张纸,更是一份承诺,一份信任,一份永不磨灭的军民情谊。

在那个战火纷飞的年代,正是因为有了人民群众的无私奉献和大力支持,才有了八路军的胜利,才有了新中国的诞生。

军民鱼水情,历久弥新。