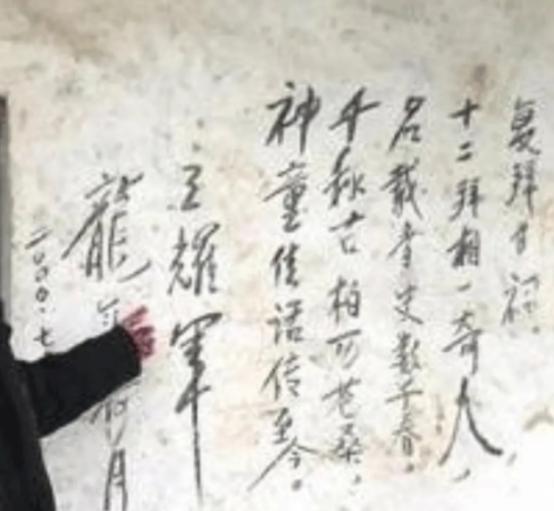

九十年代,流浪汉王耀军因没有暂住证在北京被送往收容所,登记时,警察看到他的名字,疑惑地问道:“你是那个杞县的王耀军吗?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 九十年代的北京,街边霓虹初上,一切都在悄然变迁,在这个寒冷的冬夜,北京某收容所的一纸登记表,意外揭开了一个传奇艺术家的故事,当这位衣着朴素的流浪者在表格上写下“王耀军”三个字时,工整有力的笔触立即引起了工作人员的注意,那一刻,一个在民间广为流传的名字,突然有了鲜活的面孔。 朴实的诗句中透露着深深的无奈,也道出了一个自由灵魂的呐喊,这便是“墙上名人”王耀军,一个以墙为纸、以石灰为墨的民间艺术家。 在豫东地区,王耀军的名字与他独特的艺术创作方式密不可分,他的创作工具极其简单:一个装满石灰的水桶,一把老旧的扫帚,就是这样简陋的装备,让他在城市的角落里留下了无数诗意的痕迹,他的作品遍布街头巷尾,或是对生活的感悟,或是对社会的思考,字迹豪放不羁,却自有一番风骨。 王耀军的艺术天赋在他年少时就已显露,在河南杞县的求学时期,他的作文常常得满分,诗词功底更是出类拔萃,然而,命运总是弄人,一场突如其来的变故,让这个充满希望的少年不得不过早地告别校园,父亲的重病与离世,不仅带走了一个家庭的顶梁柱,也改变了王耀军的人生轨迹。 在经历了务农、打工等多种谋生方式后,王耀军选择了一条与众不同的道路,他开始在各地游走,用石灰和扫帚在墙上书写自己的所思所想,这种独特的表达方式,让他的作品与城市环境融为一体,成为街头巷尾引人驻足的风景。 随着时间推移,王耀军的作品逐渐引起了更多人的关注,他的字迹遍布豫东地区的大街小巷,不仅展现出精湛的书法功底,更透露出对生活的深刻思考,那些看似随意的墙上诗句,实则记录着市井百态,道出了普通人的喜怒哀乐。 在创作之余,王耀军也接受商家的委托写作广告词,他的作品不拘一格,既能写出豪迈的诗句,也能创作接地气的广告语,更难能可贵的是,他常常将获得的报酬捐赠给那些需要帮助的人,在他看来,才华不是用来追逐名利的工具,而是表达真我、服务他人的桥梁。 在杞县当地,王耀军的作品逐渐引起了媒体的关注,一些文艺界人士专程前来拍摄记录他的作品,更有专家对其诗作进行专业的赏析,这位“杞国墙上名人”的艺术价值开始得到认可,他的创作也由此进入了一个新的阶段。 王耀军的作品具有鲜明的个人特色,他的书法不拘一格,既有北碑的浑厚,又透着魏碑的古朴,笔触豪放中又见精妙,更为难得的是,他的创作始终保持着对社会现实的关注,那些看似随意的诗句中,常常蕴含着对社会不公的思考,对人性的观察,以及对美好生活的向往。 在豫东一带,王耀军的作品几乎成了一道流动的风景,他的足迹遍布城乡,在街巷的墙壁上,在乡间的土垣上,处处可见他的墨迹,这些作品不仅展现了他的艺术才华,更记录了那个时代普通人的生活图景,从街边小贩的吆喝,到市井百姓的生活百态,都在他的笔下获得了永恒的定格。 令人敬佩的是,即便在物质条件极为有限的情况下,王耀军依然保持着艺术创作的热情,他将街头墙壁变成了自己的画布,用最朴素的材料创作出了独具特色的艺术作品,这种艺术表达方式,不仅打破了传统艺术的局限,也为民间文化的传播开辟了新的途径。 在当地民众眼中,王耀军是一个充满矛盾却又令人钦佩的形象,他的生活简朴到近乎苦行,却在艺术追求上有着不懈的坚持,他看似漂泊无依,内心却始终保持着对艺术的忠诚,这种特立独行的生活态度,展现出一个艺术家对精神自由的不懈追求。 王耀军的艺术创作展现了独特的生命韧性,在生活的重压下,他没有选择妥协或放弃,而是将艺术创作转化为一种生存的智慧,他的作品中既有对现实的思考,也有对理想的追求,在艰难的环境中依然保持着诗人的本色。 信息来源:百度百科——王耀军