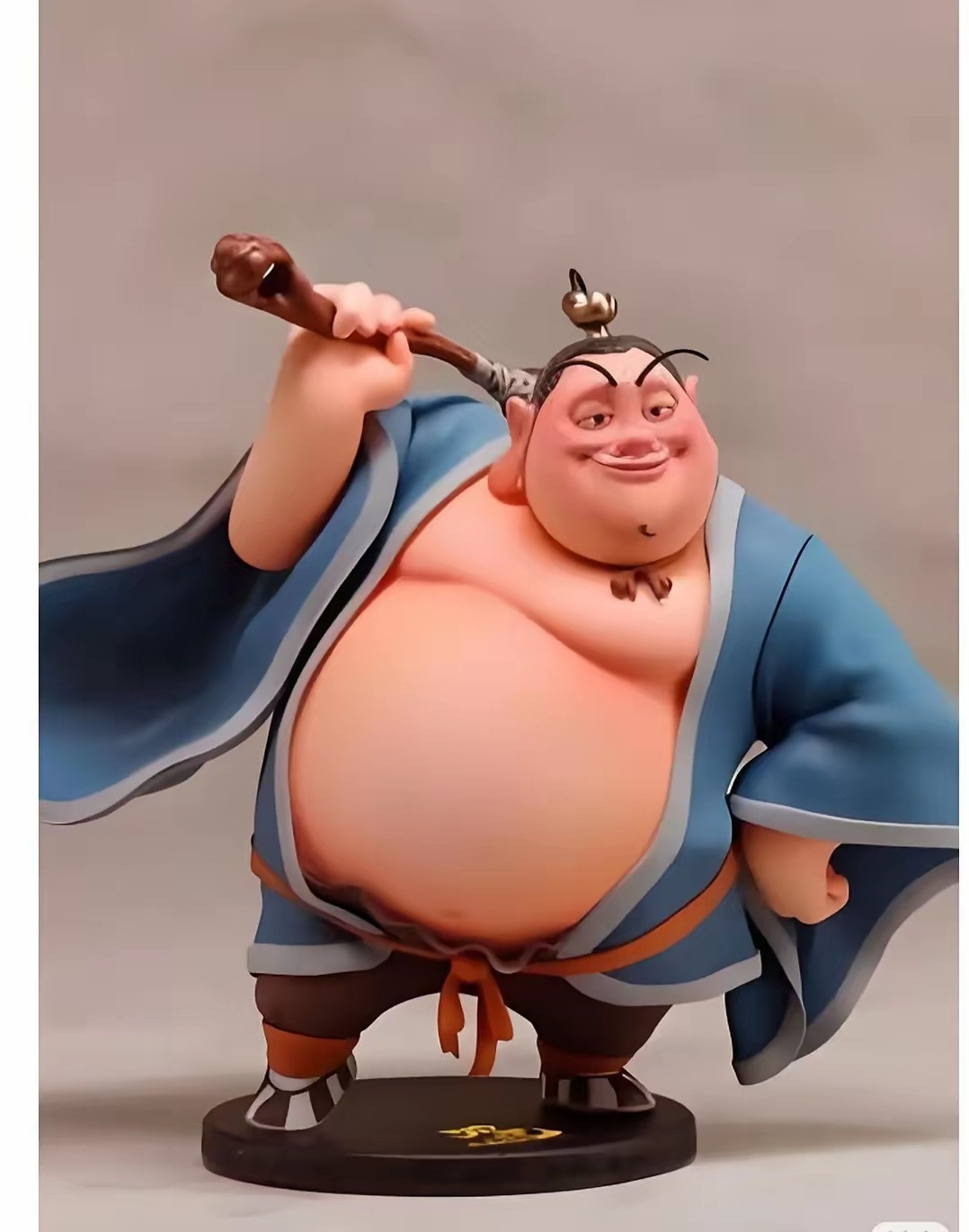

中国动画的“仙气”消亡史:一场静默的文化自我殖民 当《哪吒之魔童降世》的票房奇迹引发全民狂欢时,上海美术电影制片厂的老艺术家们却望着银幕陷入沉默。那个身披混天绫、脚踏风火轮的叛逆童子,在好莱坞式特效中蜕变成漫威化的超级英雄。这场看似辉煌的文化突围,实则是东方美学体系的集体溃败。从水墨氤氲到数字堆砌,中国动画正在经历着比辛丑条约更深刻的文化让渡。 一、角色祛魅:从道法自然到超级英雄 1964年《大闹天宫》里的哪吒,面如傅粉唇若涂朱,三头六臂却不显狰狞,完美诠释道家“形神俱妙”的修炼境界。其造型师张光宇从永乐宫壁画汲取灵感,将三太子塑造成“七岁神童八岁仙”的玄门童子。反观当下动画中的哪吒形象,肌肉线条刻意强调美式英雄的暴力美学,战斗场景充斥着漫威式的粒子特效。这种视觉暴力不仅消解了道家“以柔克刚”的哲学智慧,更将东方神话人物降维为西式文化符号。 希腊众神的威严建立在奥林匹斯山的等级秩序之上,而中国仙家的清虚之气源自“天地与我并生”的宇宙观。上海美影厂版《哪吒闹海》中,太乙真人鹤发童颜、衣袂飘举,其造型取法陈老莲《水浒叶子》的文人画意趣。而今动画中的神仙角色,却在追求解剖学精准的建模中丧失仙风道骨,沦为穿着汉服的希腊神祇。 二、空间坍缩:水墨意境到三维牢笼 《小蝌蚪找妈妈》开创的水墨动画美学,用齐白石笔下的“妙在似与不似之间”构建叙事空间。青蛙妈妈始终未曾露面,却在游鱼、水草的暗示中完成诗意在场。这种“计白当黑”的空间哲学,在《新神榜:杨戬》里被塞满特效的蓬莱仙岛彻底消解。三维建模技术将留白处填满炫目粒子,透视法则把“可行可望”的山水意境变成“可居可游”的立体沙盘。 敦煌壁画中的飞天不需要翅膀,凭借飘带流动便能展现“乘天地之正”的逍遥;宋代山水画的“三远法”不依赖焦点透视,通过笔墨浓淡实现“咫尺千里”的时空穿越。当现代动画师用皮克斯教程解构传统美学时,中国绘画“超以象外”的玄妙境界,正在被好莱坞式视觉暴力碾压成文化废墟。 三、纹样失语:从文明肌理到文化贴图 1979版哪吒的混天绫纹样,取自敦煌莫高窟第428窟飞天飘带上的忍冬纹。这种源自希腊文明的纹饰经过丝路千年涵化,已成为华夏美学的有机部分。新版哪吒服装上的哥特式尖拱纹样,却是未经文化转化的视觉搬运。当动画师将饕餮纹简化为几何线条,把十二章纹当作装饰贴图时,他们正在肢解华夏文明的符号基因。 这种文化失语在场景设计中更为触目惊心。《深海》中炫目的粒子水墨看似传统创新,实则是用数字技术解构水墨精神。真正的水墨动画应该像《山水情》那样,让笔触的枯润浓淡参与叙事,使每一帧画面都成为气韵流动的生命体,而非沦为技术炫耀的牺牲品。 四、文化救赎:重建东方美学的元语言 日本动画大师宫崎骏曾说:“真正属于民族的东西,必然具有世界性。”《辉夜姬物语》用草虫描技法演绎竹取物语,《平家物语》以浮世绘风格重构历史叙事,证明传统美学完全能够承载现代叙事。中国动画需要的不是对皮克斯的拙劣模仿,而是建立自己的美学元语言。 这种文化自觉正在新一代创作者中萌芽。《中国奇谭》之《鹅鹅鹅》用明代版画风格解构志怪传统,《雾山五行》将青绿山水转化为战斗场景。这些实验虽然稚嫩,却展现出重建东方美学体系的可能。当我们不再用“中国版迪士尼”来自我矮化时,真正的文化复兴才会到来。 从万氏兄弟到特伟,中国动画学派曾用毛笔对抗赛璐珞,以气韵对抗透视。今天的技术革命本应成为传统美学的放大器,却沦为文化殖民的新工具。在这场没有硝烟的美学战争中,中国动画人需要重拾“外师造化,中得心源”的创作精神,在数字时代续写“超以象外”的东方诗学。毕竟,真正的文化自信不在于追赶他人的标准,而在于守护自己的美学基因。