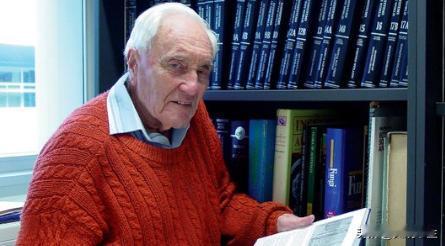

活得太久是什么感觉?2018年,104岁的科学家,在安乐死时突然睁开眼,语出惊人,让众人哭笑不得。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 古道尔的一生充满了传奇色彩,出生在澳大利亚的他,从小就对大自然充满了兴趣。他的成就并非一蹴而就,而是在无数次的努力与探索中积累起来的。 年轻时,他经历了第二次世界大战,在战场上,他不仅生死未卜,还目睹了太多的战争惨状。 尽管如此,这段经历并未让他迷失方向,反而坚定了他投身科学事业的决心。 战后的古道尔凭借着顽强的意志和卓越的才智,最终成为了一位多学位的教授,开始了他在生态学和植物学领域的科研工作。 他的研究成果为生态学的现代化做出了巨大的贡献,尤其在植物学方面的发现,至今仍在许多学术领域中被广泛引用。可以说,古道尔的一生,充满了奋斗、成就与贡献。 随着年岁增长,古道尔的身体开始逐渐不堪重负。84岁时,古道尔不再能够独立生活,这对他来说,无疑是一次巨大的打击。 曾经活跃在科研前线的他,突然间无法像以前一样自由行动,开始与衰老作斗争。 身体的衰退不仅让他无法继续进行一些高强度的科研工作,连简单的日常生活也变得困难重重。 尽管如此,古道尔依然坚持继续科研工作和教学,他并没有因为年龄的增长而选择退休,而是坚持在自己的岗位上贡献自己的知识和智慧。 直到90岁时,因视力问题,他被迫放弃了驾照。对于一位曾经独立自由的科学家来说,这无疑是又一次巨大的打击。他不再能自由驾驶,往返于实验室和家之间,生活变得更加依赖他人。 随着身体的进一步衰退,古道尔渐渐失去了对许多曾经喜爱的事情的兴趣。以前他会在空闲时远足,观察植物,享受大自然的馈赠,但这些爱好慢慢地被他逐渐放弃了。 健康状况的下滑,使得他越来越无法参与这些活动,他只能在家中度过大部分时间。 到了晚年,古道尔为了保住工作,做出了一项看似不起眼,但却至关重要的决定——他将自己的办公室搬到了距离家更近的地方。 这个举动看似简单,却足以看出他对科学的执着与坚守。他并不愿意放弃自己曾经热爱的事业,即使身体的限制让他无法像年轻时那样工作,但他依然尽量保持参与和贡献。 然而,面对身体的衰老,他也不得不面对一个严峻的现实,即使身体再强大,年纪再大,人始终要面对死亡的到来。对于古道尔来说,这并非是一个恐惧的概念,而是一个不可避免的过程。 到了104岁,古道尔的身体几乎失去了所有功能,连日常的生活都变得难以维持。身体的极度衰弱让他逐渐失去了对生命的控制,甚至对于死亡的到来,他也早已做好了心理准备。 瑞士的安乐死制度为像古道尔这样的老年人提供了一个选择,让他们在不再忍受病痛的情况下,有机会选择平静地结束一生。 古道尔决定在瑞士结束自己的一生。在安乐死的前夕,他面对即将到来的死亡,居然还显得异常平静。 很多人以为,他或许会在这最后的时刻感到焦虑或不舍,但他的态度却让所有人都为之动容,他没有过多的言辞,只是轻轻地说了一句:“死亡来的可真慢啊。” 这句话,不仅表达了他对衰老过程的无奈,也带着一丝幽默的自嘲。毕竟,在经历了104年风风雨雨、在不断与衰老斗争的过程中,他的生命已然没有太多遗憾。 那一刻,他的眼睛突然睁开,似乎是在用最后的一丝清明,表达自己对于生命、死亡的独特感悟。 这个话语,既让人觉得心酸,又让人感受到一份释然。在安乐死时,古道尔的死并不是一种悲哀,而是让人产生了某种难以言喻的敬意。 毕竟,他在漫长的生命中,经历了无数的风风雨雨,见证了时代的变迁,也完成了属于自己的一部分使命。而他最后的选择,或许也是他对这段旅程最真实的告别。 古道尔的一生,不仅是对科学的贡献,更是对生命意义的深刻思考。他的一句话,让许多人意识到:活得久并不一定意味着幸福,它或许只是意味着更多的负担和痛苦。 当身体不再支配自己,衰老的步伐越来越明显,死亡的来临或许反而成为一种解脱。 信息来源:澳104岁科学家瑞士实施安乐死2018年05月11日13:17|来源:人民网-国际频道

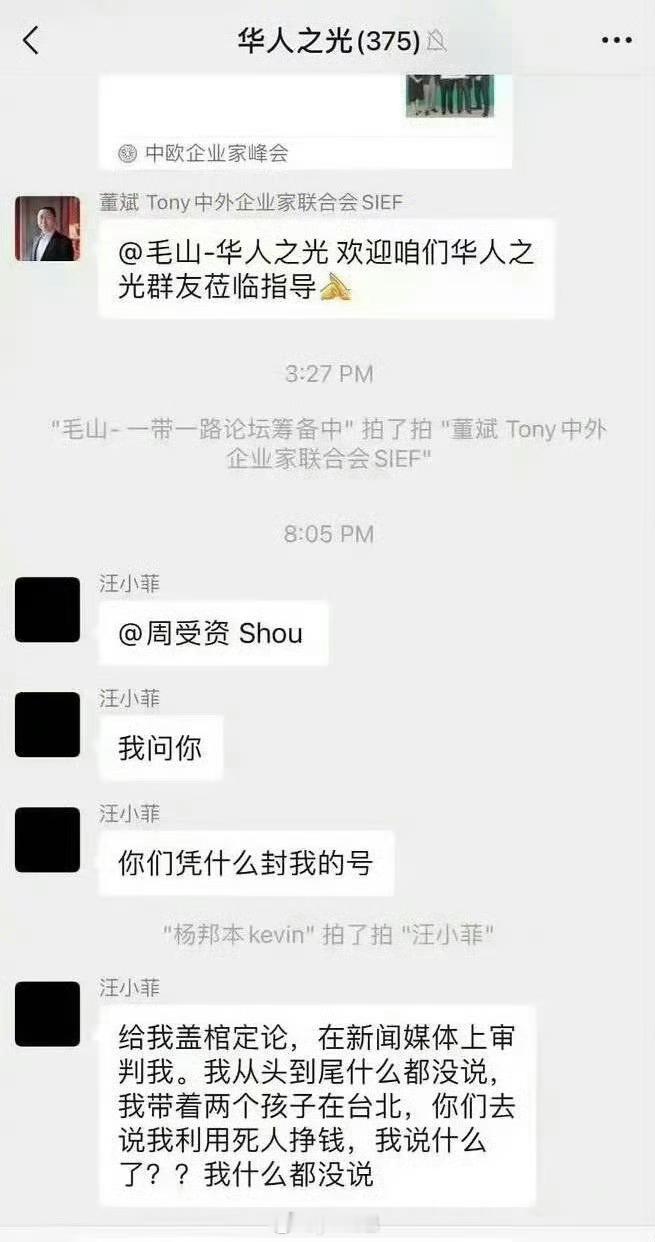

我有个朋友

一日三餐就剩三餐了,确实没啥意思!