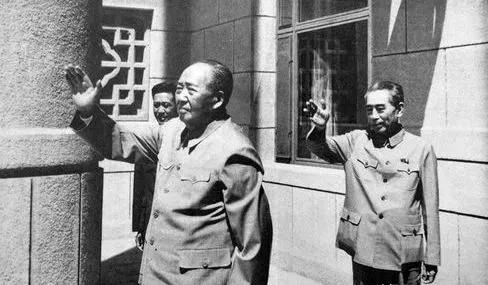

1966年6月,当时的中国人民并不知道,伟大领袖毛主席“失踪”了整整11天。这11天里,主席一直在一个山洞里面“隐居”。他在山洞里边都做了些什么呢? 毛主席的一生是为中国人民和民族复兴不懈奋斗的缩影,他的初心和使命深刻影响了中国革命和建设的进程。 从信仰马克思主义到全心全意服务人民,再到为国家的未来发展深谋远虑,毛主席始终以民族和人民的利益为最高追求,展现了共产主义者的坚定信念与行动力。 1920年,毛主席通过阅读《共产党宣言》等马克思主义经典著作,逐渐确立了自己对共产主义的信仰。 他深刻理解到,马克思主义为世界历史提供了科学的解释,并为中国的解救提供了方向。 在毛主席的一生中,马克思主义理论始终是他行动的指南和思想的支柱。毛主席不断研读马克思主义的经典作品,并将其理论与中国的实际情况结合起来,在中国的革命和建设中始终坚守着这个信仰。 毛主席不仅在理论上坚定信仰,还在实践中不折不扣地贯彻这一理念。他深知,要实现民族的独立和人民的解放,必须以人民的利益为根本出发点。 毛主席提出,作为共产党人,必须与人民保持紧密的联系,始终站在最广大人民群众的立场上思考和行动。 他认为,只有全心全意为人民服务,才能赢得人民的支持,才能取得革命和建设的胜利。毛主席一生坚持这一原则,无论是在革命战争年代,还是在建设新中国时,他始终把人民的利益放在第一位。 特别是在新中国成立初期,毛主席对党的根本宗旨进行了深刻的总结。他明确指出,中国共产党与其他政党的最大区别在于它完全不谋取私利,而是为了民族和人民的利益而奋斗。 他强调,共产党人应当时刻警醒,不能脱离群众,要始终与人民心连心,步调一致。 这一理念不仅仅在毛主席的言论中体现,更在他的行动中得到了体现。在抗日战争和解放战争时期,毛主席带领中国共产党战胜了强敌,成功实现了民族独立。而在新中国成立后,他继续致力于为人民谋福利,推动社会各方面的进步。 然而,毛主席的为人民谋幸福的追求不仅仅体现在国家层面。他在思考和谋划国家未来时,始终关注着人民的根本利益与发展。 他从国家和民族的长远发展出发,深谋远虑,致力于在各个领域为中国的富强和人民的幸福打下坚实的基础。毛主席十分清楚,如果没有强大的经济基础和坚固的国防,中国的独立与安全将无法保障。 因此,他早在新中国成立初期,就开始谋划发展基础工业和国防工业,为中国的未来奠定基础。他强调要从最坏的可能性出发进行工作准备,这种为国家和人民着想的深远考虑,使得中国在面对外部威胁时能够从容应对。 1966年6月,对于广大的中国人民而言,仿佛和往常并无二致。工人们在工厂里辛勤劳作,农民们在田间忙碌耕耘,学生们在课堂上聚精会神地听讲。 然而,却几乎没有人知道,敬爱的毛主席已经悄然"失踪"了。 是的,就在这个平凡而又不平凡的6月,毛主席离开了北京,神不知鬼不觉地来到了他的故乡韶山。 在那里,有一个叫做滴水洞的地方,那是毛主席心中的一片"圣地"。 要说起这个滴水洞,还得追溯到1962年。那一年,经过两年的紧张施工,"二〇三工程"在滴水洞落成了。 这个工程的真正意义,就是按照毛主席住房的样式,在滴水洞内修建了三栋楼,以供毛主席将来回韶山时居住。可以说,这里的一草一木,都凝聚着对伟大领袖的无限敬意。 然而,滴水洞对毛主席来说,又何止是一个未来栖身之所呢?它更承载着主席儿时的点点滴滴。 毛主席曾经对身边的警卫战士回忆起,他小时候也曾在这里放过牛,还和小伙伴们一起打过架。滴水洞的山山水水,都铭刻着毛主席难以忘怀的童年记忆。 毛主席在晚年依旧保持着对国家和人民的深切关注,尽管他的身体状况逐渐恶化,但他依然关心社会的每个细节。 尤其是在1976年唐山地震发生后,毛主席在病重的状态下仍然亲自圈阅有关地震灾情的报告,表现出他对人民生命财产安全的深切关怀。他的眼泪和悲痛,展现了一个国家领导人对人民深深的责任感和对未来的无限期望。 毛主席的初心和使命,在他的一生中得到了真实的践行。无论是他的理论学习,还是他在革命和建设中的实际行动,都体现了他始终不渝地为人民谋幸福、为民族谋复兴的坚定决心。 毛主席虽然离世,但他为人民和国家所做的贡献,依旧深深影响着后人,也为新时代的中国提供了前进的动力和方向。