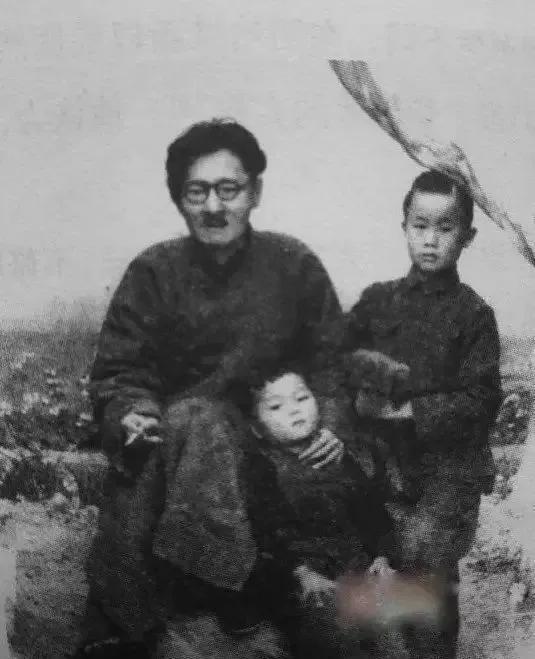

1943 年,西南联大要聘沈从文当文科教授,月薪三百六,大家都同意。没想到,刘文典突然站起来,猛拍桌子大骂:“沈从文算啥,给他四毛钱都多,他要是教授,我是啥?” 1943年,抗战的烽火仍未熄灭,西南联合大学的校园却难得一片安宁。梅贻琦校长召集教授们开会,商议聘请沈从文为中文系教授的事宜。会议室不算宽敞,窗外竹木摇曳,风声偶尔穿过老旧的窗框。 屋内气氛原本平和,几位教授面带笑意地坐在木椅上,轻声讨论着。沈从文的文学才华和勤恳教书的态度,早已在学生中留下口碑,多数教授对这一提议表示默许。 梅贻琦坐在会议桌正中,稍微清了清嗓子,宣布:“我提议聘请沈从文为中文系教授,月薪360元。”说完,梅贻琦扫视了一圈,见多数人微微点头,便打算拍板通过。 就在此时,刘文典突然“砰”地一声拍桌而起,手掌重重砸在桌面,茶杯被震得叮当作响。他挺直腰板,声音洪亮而夹杂怒气:“沈从文算什么东西?他要是教授,那我是什么?给他四毛钱都嫌多!”他的眼睛扫过众人,目光凌厉。 原本安静的会议室一下子陷入尴尬的沉寂。几位教授抬头看向刘文典,有人皱了皱眉,有人低头避开目光。刘文典的话语犹如冷风,掀起一股寒意。他站在桌旁,身形挺拔,仿佛是为了给自己的愤怒增加份量。他继续说道:“沈从文有什么资格?我刘文典学贯中西,研究庄子几十年,凭什么和他平起平坐?!” 刘文典的言辞严厉,让场面变得更加凝重。屋内的木椅发出些许摩擦声,教授们大多不想介入这场突如其来的争论,只是低头翻看文件,或用手指轻敲桌面,试图缓解气氛。 然而刘文典的气势却丝毫没有消退。他用力推开椅子,走到会议桌旁,用手指着桌面说道:“如果他沈从文能拿360元,那我刘文典至少该拿3600!否则,这教授的名分算个什么?” 这时,有一位年长的教授低声说道:“刘先生,沈从文的文学成就是有目共睹的,他的小说对学生和社会都有很大影响,这个提议也经过认真考虑……”还未等这位教授说完,刘文典挥手打断:“文学成就?不过是些乡土文字,拿到国外学术圈能算什么?西南联大是学术重地,不是让人写故事的地方!” 刘文典的声音充满嘲讽,字字如刀。他转身走到窗边,似乎不愿再与众人多言。他的情绪显然未平息,手背攥紧窗沿,身体微微倾向窗外。窗外远山隐隐,稀薄的晨雾笼罩着昆明郊区的山峦,但屋内的气氛却仿佛凝固成了一块冰。 梅贻琦坐在正中,眉头稍微蹙起。他并未马上开口,而是沉稳地环顾全场,等刘文典停下后,才轻声说道:“刘先生,沈从文的教学态度、作品质量,以及他在学生中的影响力,都是我们衡量的依据。虽然他的学历不高,但他的才华已经被广泛认可。教授一职,不以学历定,重在贡献。” 这番话声音虽轻,却如一股沉稳的力量在房间里扩散开来。刘文典冷笑一声,回过头看着梅贻琦,说道:“既然大家都这么看重他,我也无话可说。但今天我把话撂在这里——你们聘他为教授,我还是看不起他!他写的那些故事,离真正的学问远着呢!” 梅贻琦不为所动,站起身,将目光投向会议桌旁的其他教授们,缓缓说道:“既然大部分教授都同意,那么就这样决定了。”几位教授纷纷点头表示支持,气氛渐渐恢复了平静。 刘文典没有再说什么,但他的神情仍然透着不屑。他提起椅子坐下,翘起腿,双手抱胸靠在椅背上,似乎不屑再参与讨论。这场风波并未给聘任决议带来实质性的阻碍。沈从文最终顺利成为西南联大的教授。 这场会议虽然短暂,却反映了西南联大在抗战时期知识分子之间的矛盾和冲突,也让沈从文的文学才华与刘文典的学术傲气形成了鲜明对比。会议结束后,教授们陆续离席,但这段因“360元月薪”引发的争执,却注定成为西南联大历史上一段耐人寻味的轶事。 刘文典的嘲讽并未因沈从文的执教而停止。一次,昆明城响起防空警报,联大师生纷纷奔向郊外躲避轰炸。刘文典在途中搀扶视力不佳的陈寅恪,边跑边高喊“保存国粹要紧!”见到沈从文也在避难的人群中,刘文典冷嘲道:“陈先生跑是为了国粹,我跑是为了《庄子》,你跑什么跑?”这般言辞让人感到锋芒毕露,却也显露出刘文典过于执拗的一面。 尽管刘文典对沈从文心存偏见,沈从文却始终不予计较。他认为两人之间的分歧仅在于对才学的认知不同,并无实质性矛盾。沈从文的宽容与风度,最终打动了刘文典。在战火渐熄的日子里,这两位曾水火不容的知识分子,逐渐建立起了惺惺相惜的友谊。 沈从文后来因文学创作和学术成就被公认为中国现代文学史上的重要人物,而刘文典也以对古典文学的深刻研究被后人敬仰。两人在西南联大的这段交集,成为中国知识分子在特殊历史时期复杂关系的缩影,也体现了不同学术立场和价值观的激烈碰撞。

淡水蟹

一个敢脚踢老蒋的人再狂也可以理解