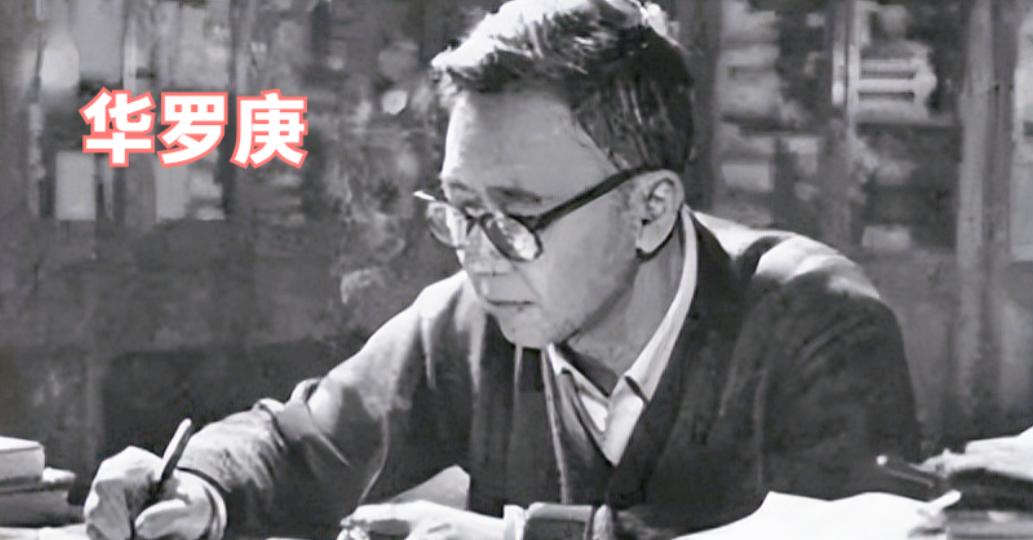

1943年,日军更换电报密码,我国情报人员用时几月无法破解,只能求助华罗庚。华罗庚接过密码后,仅用一夜便破解成功,挽救了昆明成千上万条性命。 1943年的夏末,昆明的夜晚依然闷热。西南联大的校园里,零星传来几声蝉鸣。街道上,疲惫的行人渐渐稀少,路边的煤油灯在暮色中微微摇曳。这座因抗战而格外繁忙的城市,终于在深夜里获得短暂的宁静。然而,就在这平静的表象之下,一场足以危及数万人生命的阴谋正在酝酿。 这一年的中日战争已进入最艰难的阶段。日军在占领区的残暴行径,让所有中国人都深知战败的代价。但在枪林弹雨之外,另一场没有硝烟的战争也在持续进行——这就是情报战。在这场看不见的较量中,电报密码成为了双方争夺的关键。 军统昆明站在例行监听中截获了一份日军密电。这本是一件再平常不过的事情,但这次却让情报人员陷入了前所未有的困境。原来,日军突然改变了沿用多时的密码系统,启用了一套全新的编码方案。这个变化让军统的密电破译小组犯了难。 军统昆明站的电讯科主任带领团队日以继夜地工作,试图找出新密码的规律。然而,数月过去,成堆的演算稿纸堆积如山,却始终未能取得突破。每个人都清楚,在战争中,情报就意味着生命。一份未能破译的密电,可能就会让敌人的阴谋得逞。 时任国民政府工兵署署长的俞大维,作为一位曾在哈佛大学数学系深造的专家,对密码破译工作格外关注。这次日军改换密码后,他亲自参与破译工作,但即便以他的数学功底,仍然无法找到突破口。面对着这份神秘的密电,俞大维深感形势危急。 经验告诉他,日军如此大费周章地更换密码系统,必定是为了掩护一次重要的军事行动。此时的昆明,作为国民政府的重要后方基地,不仅容纳了大量的军政机构,还有众多的民用设施和数以万计的普通百姓。如果日军真的在筹划什么阴谋,后果将不堪设想。 就在这种焦灼的气氛中,俞大维想到了一个人——他的老朋友,当时正在西南联大任教的著名数学家华罗庚。华罗庚不仅在数学理论研究方面造诣深厚,更重要的是,他有着敏锐的数理直觉和过人的分析能力。这些特质,正是破解密码所必需的。 夜色渐深,昆明城笼罩在一片寂静之中。然而,在这个看似平静的夜晚,一场关系到数万人生死的较量即将展开。没有人知道,这个夜晚将成为扭转战局的关键时刻,而这一切都要从一位数学家的书房开始。 当深夜的敲门声惊破寂静时,华罗庚正在书房中批改学生作业。开门见到俞大维疲惫的面容,他立即意识到事态紧急。简短的寒暄后,俞大维开门见山地说明了来意。面对这项关系国家安危的重任,华罗庚没有丝毫犹豫就应承下来。 与常人的思维不同,华罗庚并未立即查看军统此前破译的密码资料。他提出的第一个要求,是查看近期所有截获的日军密电原文。这个要求出人意料,但也体现了数学家的缜密思维。通过对比分析多份密电,或许能发现日军密码系统的内在规律。 在获得资料后,华罗庚立即投入工作。他将自己关在书房中,要求不受任何打扰。案头堆满了密密麻麻的数字序列,这些看似杂乱无章的数字背后,一定隐藏着某种数学关系。作为一名出色的数论专家,华罗庚深知数学中的任何加密方法都会留下痕迹。 整个破译过程充满了艰辛。华罗庚反复验证各种可能的数学模型,将这些数字序列与不同的数学函数进行对照。每一次失败的尝试都为他提供了新的思路,让他离最终的答案更近一步。案头的草稿纸不断增加,铅笔芯一次次被削尖又写秃。 就在黎明将至时,华罗庚突然想到了莫比乌斯函数。这个在数论中具有特殊性质的函数,可能就是日军密码的关键。他立即开始新一轮的演算,这一次,所有的数字都开始变得有意义起来。密码的规律终于浮出水面——日军确实是用莫比乌斯函数对电文进行了加密。 天刚蒙蒙亮,华罗庚就通知了俞大维。破译出的密电内容证实了大家的担忧:日军确实在计划对昆明实施大规模轰炸。有了这个情报,军方立即开始部署防空工作。防空警报系统做好了准备,疏散预案也迅速制定完成。 当第一缕阳光照射在昆明城上空时,这座城市的命运已经悄然改变。日军精心策划的偷袭计划因为密码的破译而功亏一篑。数学,这门看似远离战场的学问,在这一刻展现出了惊人的威力。 这次密码破译的成功,不仅挽救了昆明数万民众的生命,更为后续的密电破译工作提供了重要经验。华罗庚用一个不眠之夜证明了,在残酷的战争年代,知识分子同样可以用自己的专业所长为国家作出重要贡献。 事后,很多人问起华罗庚是如何在一夜之间完成这项艰巨任务的。他总是说,这不过是数学的力量。确实,在那个战火纷飞的年代,数学这门纯粹的科学,成为了保卫国家的重要武器。这个故事也成为了中国现代数学史上的一个重要篇章,诠释了学术报国的真正含义。