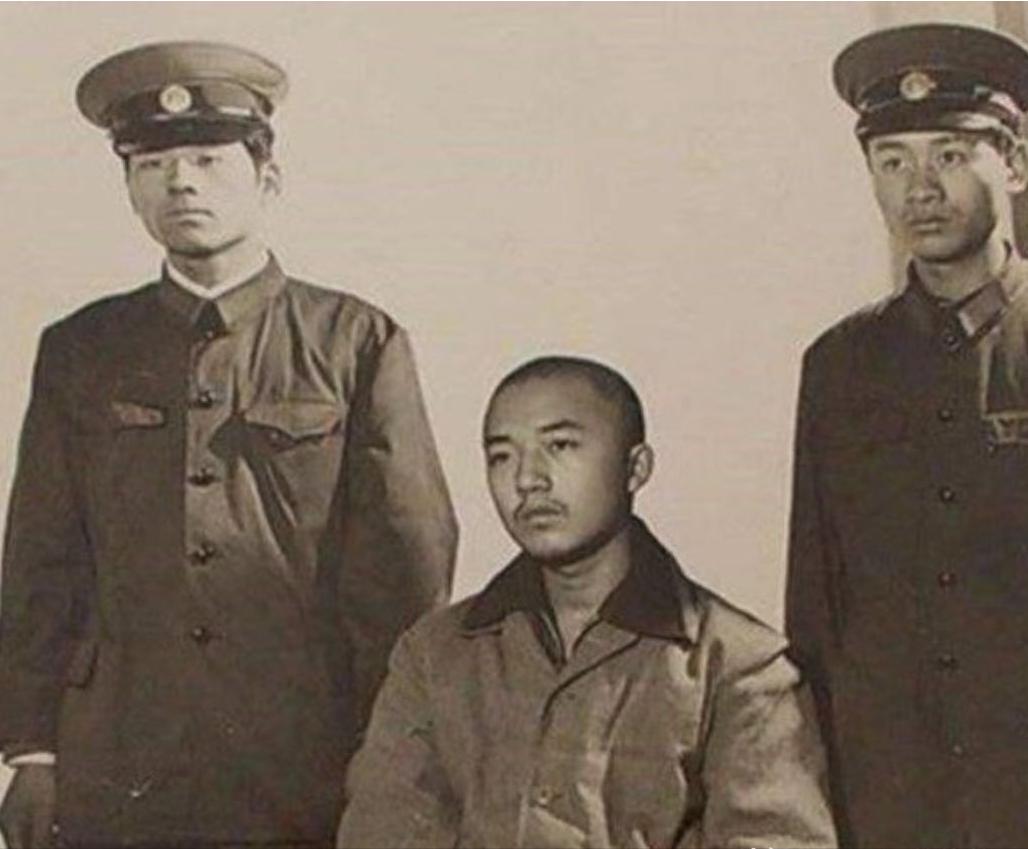

1986年9月,“中国贼王”黄庭利成为了建国后第一个被判死刑的小偷,他曾开过全国小偷代表大会,在火车上和对手比试盗窃手段争夺“贼王”名声。 1986年9月,"中国贼王"黄庭利终于在法庭上迎来了最后的审判。这个曾经纵横中国铁路线、令旅客谈之色变的"贼王",最终还是难逃法网制裁。他成为了新中国成立以来第一个因盗窃罪被判处死刑的人,为其传奇却又令人不齿的一生画上了句号。 1946年,黄庭利出生在山东沂南县大庄公社后良村,这个小村庄位于山区,周围环境贫瘠,解放战争的爆发使得这个地区变得更加贫困。黄庭利的父母是普通农民,生活艰难,他们和村里许多人一样,在战乱中挣扎求生。由于家境贫寒,黄庭利从小就接触到了社会的底层生活——乞讨、盗窃、抢劫这些残酷的生存方式。 在那个年代,乞丐并非简单的街头乞讨者,他们中的许多人身上带着更深的社会污点。黄庭利小时候常听长辈们讲述那些不择手段的乞丐故事,这些故事包括拐卖人口、盗窃和抢劫等,尤其是“拍花子”这一罪恶行径。黄庭利听得入迷,尤其对“神偷”的传奇故事情有独钟,像清末的燕子李三那样的“神偷”成为他心中的英雄。年少的黄庭利不仅仅是听故事那么简单,他对这些故事产生了浓厚的兴趣,甚至开始模仿其中的一些情节。 然而,黄庭利的家庭并没有预见到这一点,黄庭利的父母原本以为自己的儿子只是爱听故事,却未曾意识到,儿子将这些故事变成了自己人生的行动指南。这种对非法手段的迷恋,不仅让黄庭利形成了不良的世界观,也为他后来的人生轨迹打下了基础。 20世纪70年代,正值中国社会经历了一次巨大的人口流动。大批青年响应国家的号召,纷纷上山下乡,投入到国家的大建设当中。黄庭利也没能逃脱这个潮流,他在家乡的生活没有出路,便决定前往黑龙江的北大荒地区寻找新的机会。黑龙江的辽阔土地、相对空旷的环境让黄庭利心动不已,他相信自己能够在那里打拼出一番事业,甚至梦想着能够衣锦还乡。然而,命运似乎并不愿意让他轻易成功。 1976年,黄庭利带着希望与梦想踏上了北上的火车。30岁的他,没有家室,身无长物,对未来充满了期待。原本在北大荒的开垦工作中,他也许能够找到自己的位置,但命运对他开了一个残酷的玩笑。就在他赶火车时,他不慎摔倒,腿被火车辗压,导致一条腿彻底残废。这一意外不仅改变了黄庭利的生活轨迹,也彻底摧毁了他心中对于未来的所有美好幻想。 失去了一条腿,黄庭利的身体和心灵都遭受了巨大的打击。在那段时间里,他感到无助、愤怒和深深的失落。一个曾经充满梦想和希望的男人,在一场突如其来的事故中,瞬间从一个有着远大理想的人,变成了一个无法独立生活的残疾人。虽然铁路公司为他支付了医疗费和赔偿金,但这些物质上的补偿无法抚平黄庭利内心的痛苦。他不得不依靠残疾证每月领取一些补贴,生活似乎变得越来越艰难。 然而,这些补偿并没有改变黄庭利内心的失衡感。他开始变得更加愤世嫉俗,甚至连自己过去所经历的艰难生活也开始质疑。他回忆起小时候,为了生存和一口饭,他和家人曾四处乞讨,而如今,自己成了依靠社会补助过日的“要饭”人。黄庭利的内心充满了屈辱与无奈,他不甘心一直这样低声下气地活着。他曾经有过梦想,可如今,身体的残缺让这些梦想变得遥不可及。 正是这种不甘心的心理,让黄庭利做出了铤而走险的决定。曾经听过的那些神偷、扒手的故事,在他的脑海中挥之不去。黄庭利最终选择了走上这条罪恶的道路——成为一名扒手。他将自己从社会底层的无助与屈辱转化为对社会的报复和反叛,开始以非法手段谋取自己的生存。无论是盗窃还是诈骗,黄庭利逐渐习惯了这种手段,甚至觉得自己找到了一种“出人头地”的方式。 在当时的江湖上,还流传着一个令人啧啧称奇的故事。黄庭利为了确立自己"贼王"的地位,曾在一趟行驶的列车上与另一个绰号叫"七爷"的扒手较量。那是一场独特的"比赛",两人约定在同一节车厢内,看谁能偷到更多钱包。结果黄庭利仅用了不到两个小时,就得手27个钱包,这个惊人的"战绩"让"七爷"心服口服,从此再不敢与其争锋。 这场较量之后,黄庭利的名声达到了顶峰。他的偷盗网络遍布全国13个铁路局的36趟列车,手下小偷过百,甚至自封为"铁道游击队队长"。在他最得意的时候,竟然还召集手下开了一个全国性的"小偷代表大会",妄图统一全国的盗窃团伙。当时的与会者都必须使用代号,会议的内容和形式都经过精心设计,俨然一个地下组织的"正式会议"。 然而,这种嚣张的作风最终还是为他自己埋下了祸根。在那个特殊的年代,这样一个庞大的犯罪网络,自然逃不过执法部门的眼睛。黄庭利虽然经验丰富,但再高明的手段也抵不过法网恢恢。他的这些"创新之举"不仅没能让他的犯罪帝国永续,反而加速了其覆灭的进程。