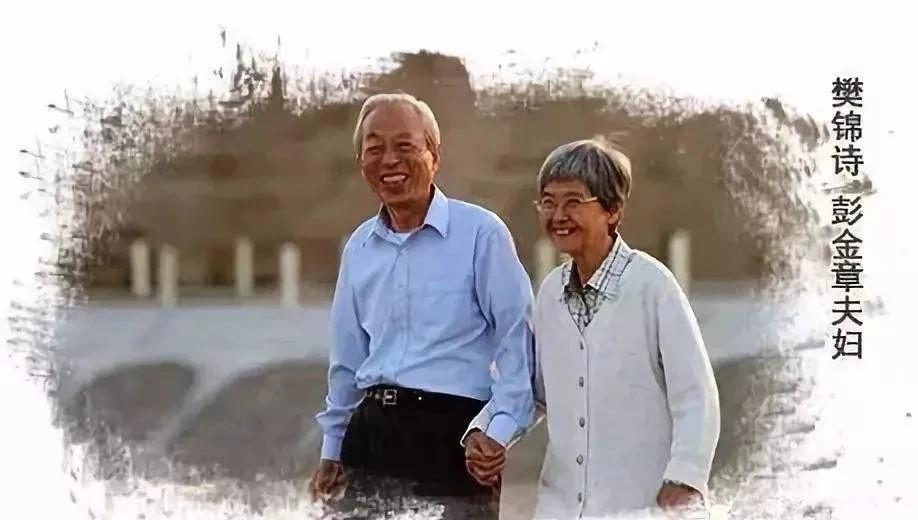

1963年,敦煌的女儿——樊锦诗和男友彭金章从北大历史系毕业,彭金章被分配在武汉大学,樊锦诗去了敦煌文物研究所。两人相约三年后,樊锦诗到武汉和彭金章结婚。三年后樊锦诗却食言了,她选择留在敦煌。很多人劝彭金章和她分手,彭金章却总坚定地说,我等她。 樊锦诗素有“敦煌女儿”之称,2023年暑假,她与市民游客一同观看情景音画剧《千手千眼》,也亲自前去慰问中国残疾人艺术团的艺术家。令人瞩目的是,一颗国际编号为381323号的小行星被命名为“樊锦诗星”,以表彰她对敦煌文化和学术的贡献。无论她走到哪里,总是受到人们的尊敬、关心与爱戴。 在活动的间隙,嘉宾和媒体人常常前来与她合影留念。樊锦诗笑意盈盈,尽管满头白发,手拄拐杖,她总是耐心地等待着大家合影,直到工作人员提醒她时间已经过长。有时媒体人也跃跃欲试,想要采访她,樊锦诗轻轻摆手,并不生气,温和地说:“你去找他们(年轻人)。” 1995年夏天,敦煌遭遇暴雨,宕泉河水位暴涨,洪水蔓延。为了保护莫高窟免受雨水侵蚀,樊锦诗毫不犹豫地带领大家抗洪。当时,雨后的傍晚并不浪漫,樊锦诗带领着团队在洪水中奋战。就在此时,她抬头望向宕泉河东面的三危山,突然间,一大片金色的光辉出现在空中。 那一年,樊锦诗57岁,已经是她来到敦煌的第三十二个年头。几十年前的莫高窟与今天相比,已发生了天翻地覆的变化。那时,她住在简陋的土房子里,喝着咸水,吃着土豆和萝卜,身上永远带着落不尽的尘土。孤寂的戈壁滩生活渐渐让她忘记了自己曾经的模样。 刚到敦煌时,樊锦诗常常因思念上海的家人和北大的食堂而感到失落。在许多人看来,樊锦诗在风华正茂的年纪放弃了大好的前途,离开了家人,将自己大半辈子的时光献给了莫高窟,这样的选择显得尤为伟大。 1966年深秋,武汉大学的银杏树开始泛黄。彭金章收到了一封来自敦煌的信,信封上是熟悉的字迹。打开信件,他仔细读着樊锦诗写下的文字——她决定留在敦煌,无法履行三年前的约定了。 当樊锦诗决定留在敦煌的消息传开后,周围的人都开始劝说彭金章放弃这段感情。在那个年代,两地分居是一件极其困难的事情。但每当有人劝说,彭金章总是平静地回应:"我等她。"这三个字,朴实无华,却透露出坚定的决心。1967年,两人终于走入婚姻。 三年前的1963年,正值盛夏,北京大学历史系的毕业分配工作刚刚结束。樊锦诗被分配到了敦煌文物研究所,而彭金章则接到了前往武汉大学任教的通知。面对即将到来的分别,两个年轻人商定了一个三年之约:三年后,等樊锦诗在敦煌完成工作,就到武汉与彭金章成婚。 这个决定的背后,是彭金章对未婚妻志向的充分理解。早在樊锦诗还是实习生时,她就对敦煌产生了深深的向往。虽然当时的实习因身体原因提前结束,但敦煌留给她的印象却始终挥之不去。彭金章清楚地记得,在得知分配结果那天,樊锦诗眼中闪烁的光芒。他知道,这是她重返敦煌的机会。 1963年毕业时,当得知自己被分配到敦煌文物研究所,樊锦诗的家人都表示了强烈的反对。在他们看来,敦煌太过偏远,条件太过艰苦,不适合一个年轻姑娘长期工作生活。 1968年,樊锦诗怀孕了。临近分娩时,她依然在地里摘棉花,原本计划在武汉生产,但由于组织的不批准,她只能选择在敦煌待产。樊锦诗无奈地向丈夫彭金章发出了加急电报。彭金章带着一副扁担,装满了为母子准备的衣服、奶粉、鸡蛋、红枣等物品,经过三趟火车和一段长途汽车的奔波,终于抵达敦煌。当彭金章风尘仆仆地站在樊锦诗面前时,两人默默流泪。 那时,孩子已经出生好几天,樊锦诗的委屈终于爆发,她第一次放声大哭。彭金章只在敦煌停留了十几天,便不得不返回武汉工作。樊锦诗依靠《妈妈手册》一个人带着孩子,休完产假后,她将孩子捆在襁褓里。 有一次下班回来,她发现孩子从床上摔下来,脸上沾满了煤渣,差点碰到炉子,后果不堪设想。19年后,彭金章放弃了在武汉大学的事业,回到了敦煌,与樊锦诗和孩子们团聚。樊锦诗曾在一次采访中感慨道:“他知道我离不开敦煌,他做出了让步。如果没有他的成全,就不会有今天的我。” 1977年,樊锦诗成为敦煌文物研究所副所长,开始为南区492个洞窟编制科学记录档案。每本档案里至少有6张记录照片。就在这份档案的编制过程中,樊锦诗亲眼目睹了敦煌石窟文物的衰变与退化。千年风沙侵蚀,年年病害损毁,莫高窟这个世界级文化遗产能保存多久?她忧心忡忡,开始探索如何让莫高窟“永葆青春”。 随着时代的发展,数字技术的出现为她带来了新的希望。她敏锐地意识到,数字化技术为敦煌的保护提供了新的契机。在她的推动下,甘肃省科委为敦煌研究院提供了30万元专项拨款,用于敦煌石窟数字化档案建设的试验。 1985至1986年,敦煌莫高窟开始申请世界文化遗产,樊锦诗成为了申遗的负责人。

小五

王道士、袁嘉谷、罗振玉、王静安…到贤伉俪。致敬保护文化之人!