【 高山古村里的老屋焕新记 】

2025年1月26日,农历十二月廿七。

临近农历新年,余姚梨洲街道燕窝村网格员韩春雷带了几幅春联,驱车前去探望燕窝村的独居老人,并开展冬季用电安全检查。

行车途中,她瞥了一眼手机日历,轻声自语:“又是农历十二月廿七……”思绪随之飘远。

(一)一次走访,意外发现“隐患”

上午8点半,汽车在一处老屋旁停下。

眼前的老屋保留着20世纪80年代的建筑风格,村民李菊妹看到韩春雷,热情地将她迎进屋内。寒暄几句后,韩春雷被拉到床铺边的一个插座前。

“多亏了你们上次的改造,现在屋里的供电线路都修好了,房间亮堂多了!”李菊妹拉着韩春雷的手,兴奋地说。

望着灯光,韩春雷有些出神,她仍记得,一年前这一老屋的“陋貌”。

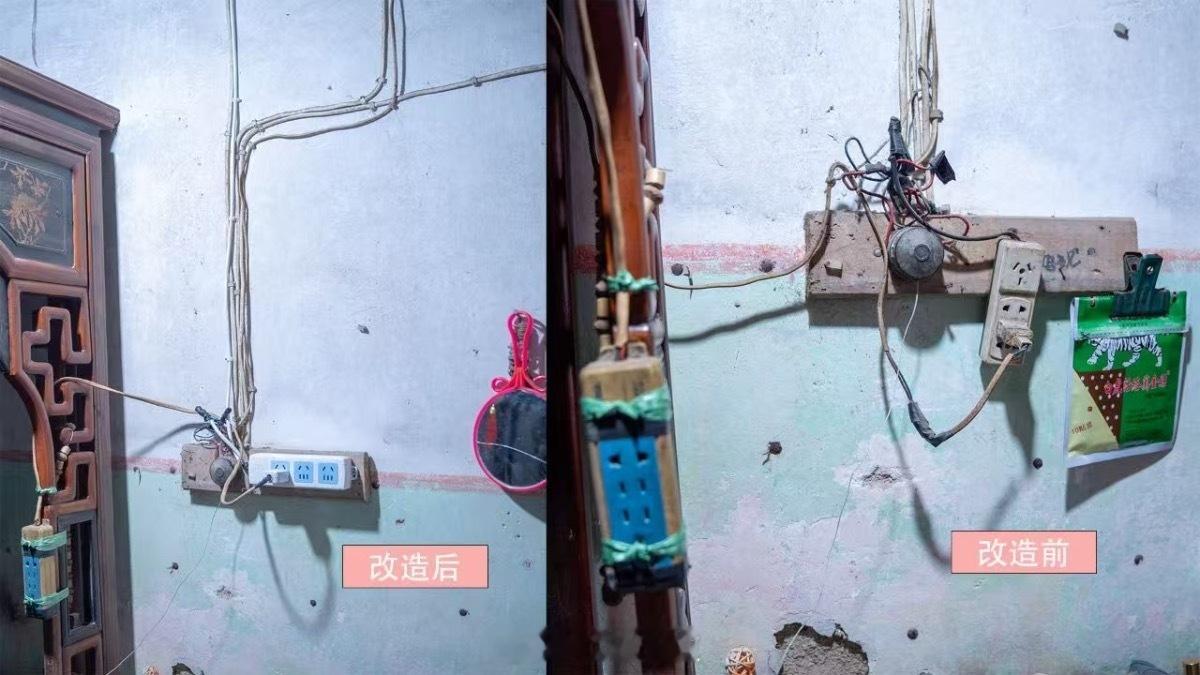

燕窝村地处海拔450米的四明山区,村内青壮年大多外出就业,现居住的多为高龄独居老人,且不少为困难户。在某次走访中,韩春雷发现李菊妹的房子内供电线路老化严重,布线凌乱,开关破损。韩春雷对此有些担忧,决定与燕窝村党总支书记舒利明商量对策。

“看似是小问题,背后藏着大隐患!”在舒利明的帮助下,一支包含燕窝村网格员、志愿者等力量的队伍迅速组建完成。韩春雷和队员们挨家挨户拜访村民,着手调查全村房屋的线路老化情况。

他们发现,李菊妹家里的情况并非个例:

“因为昏暗,一到夜晚,我都不敢去卫生间。”

“全屋仅有一个插座能正常工作,烧水煮饭没法同时进行。”

……

因为线路老化,村民们简单的生活需求,却成了遥不可及的“愿望”。

洞察需求、链接资源、设计方案,韩春雷不敢懈怠。最终,一张涉及50户家庭的需求单编写完成。

虽已有“清单”,但在“老屋线路更新”这一统一命题下,如何让最终的方案能够满足差异化的需求?要解决这一问题,对一位网格员而言,压力不小。

幸运的是,她从“学校”那里找到了方法。

(二)从无到有,老屋新线首迎“大考”

2023年9月,韩春雷报名参加了“乐善公益学院”。该学院成立于2020年,是由余姚市民政局、余姚市慈善总会、余姚农商银行携手推出的县级草根公益人才培养项目。

在学院里,韩春雷一边学习如何编写项目书、展开实地调研、做好项目预算,一边尝试与其他公益人才形成“合力”。

梨洲街道汇翠社区党支部书记李马军是韩春雷在“乐善公益学院”的同学,在与他交流中,韩春雷得知,汇翠社区从2022年以来,每年定期为独居老人检修房屋电路。而为该社区提供线路检修服务的大城小爱电力公益服务中心负责人陈纪军,已从学院毕业,是韩春雷的学长。

种种巧合汇聚之下,一幅余姚积极打造公益生态圈的生动图景跃然纸上。

“我们提供的是包括人才培养、项目支持、组织孵化、传播活动等在内的‘全方位、全流程、全链条’陪伴式教学。”“乐善公益学院”工作人员杨海林提到,“我们相信慈善是‘众人拾柴火焰高’的事业,因此,我们致力于连接起区域内的各项志愿力量,而非简单地进行理论学习。”

在学院“项目制”的驱动下,韩春雷领到了属于她的毕业任务——要在一年的时间内,从无到有,落地一项公益项目。

“这是机会,也是挑战!”韩春雷结合在燕窝村的走访经历,推出“老屋新线”志愿服务项目,还联合在学院里结识的朋友,成立了由汇翠社区社会组织服务中心、燕窝村专职网格员、大城小爱电力公益服务中心等组成的项目工作组。

在前期工作完成后,2024年2月6日,农历十二月廿七,这支队伍的第一次改造任务正式拉开帷幕。

早上7点半,队伍已经集合完毕。李马军、陈纪军、杨海林……由于同行之人都是老面孔,韩春雷的首次“大考”,并没有想象中的紧张。然而,真正行至村内,接踵而至的难题还是让她犯了难——

天寒地冻,砂石阶梯已经结冰,队员们只能“四肢并用”,带着材料和设备,呈爬行状缓缓登上数百格阶梯,来到村民家中;由于房屋老化,部分墙面没法直接安装新开关,需要先对墙面做硬化处理;改造过程中村民提出的新要求,让预算也有了压力……

面对难题,团队多次调整行动方案,按照“一户一策”的模式,为村民更换电线、理顺线路、安装插座和插线板。

首次行动,该村共有3户房屋顺利完成全屋线路改造。

谈及第一次行动的窘迫,韩春雷有些自责:“我由于经验不足,细节工作没做到位,让志愿者们一直忙到下午三点,其间来不及吃上一口热饭……”

一边总结经验,一边优化方案,首次改造之后,韩春雷下定决心:“要用更细致的规划,不辜负志愿者和老百姓。”

(三)找到破局新钥匙,形成长期关怀机制

首次改造完成后,韩春雷在朋友圈上传了几张“工作照”。没想到,这一无心之举,让“老屋新线”项目成了社会资源的一次整合链接。

余姚市吉龙五金有限公司、余姚市多元文化创意园管理有限公司、郑周波、韩利仙……众多爱心企业和个人纷纷为“老屋新线”项目捐赠善款。面对四面八方而来的善意,韩春雷既喜悦又担忧。

“不要只着眼于眼前的改造,更要着眼可持续的帮扶机制,要与相关群体建立情感连接。”余姚市委社会工作部相关负责人的一席话,为韩春雷点明了方向。

伴随改造的深入,由“一户一策”电力改造方案设计、上门检修整改服务、用电安全知识宣传普及、服务后续调查回访四个阶段构成的长期关怀机制逐渐形成,“一边碰壁、一边调整,在反复试错下,终于找到了破局的‘金钥匙’。”韩春雷回忆说。

去年十月,“老屋新线”正式结项,50户山区旧屋改造工作顺利完成。而依托长期关怀机制,改造结束后,善意依然在延续。

为村民送去吊扇、挂历等物品;邀请余姚农商银行联村客户经理开展反诈知识培训;把助听器安装服务带到村里……韩春雷携手各公益组织,用“小电线的更新”,串联起更多家庭的“愿望”。

而新的机遇,也随之诞生。

在“老屋新线”项目开展过程中,韩春雷关注到汇翠社区有开展儿童研学的需求,却苦于没有合适的场地,而燕窝村由于缺少劳动力,部分耕地的利用率不高。她心想:“何不优势互补,为两地经济注入新活力?”

如今,一批批来自汇翠社区的孩子来到燕窝村,在苗圃里种下土豆等作物,体验农业种植的乐趣。待这批作物成熟后,他们会将其分给村里的老人。

韩春雷未曾预料到,因“老屋新线”项目结缘的村社,会以结对研学的方式越走越近,“而这其中,依然保留了志愿的‘痕迹’。”韩春雷感慨道。

眼下,韩春雷已经开始进行“老屋新线”第二期项目的排摸,她有了更大的愿望——要在整个四明山区推广这个项目。一幅“老屋新线”的未来画卷就此绘就。

“下一步,这一项目将实现政府、社会、企业三方资源的有效整合,通过‘社会企业筹一点、爱心人士捐一点、慈善基金募一点、财政资金补一点’的模式,推动更多城市社区资源力量向农村注入。”余姚市委社会工作部相关负责人说。