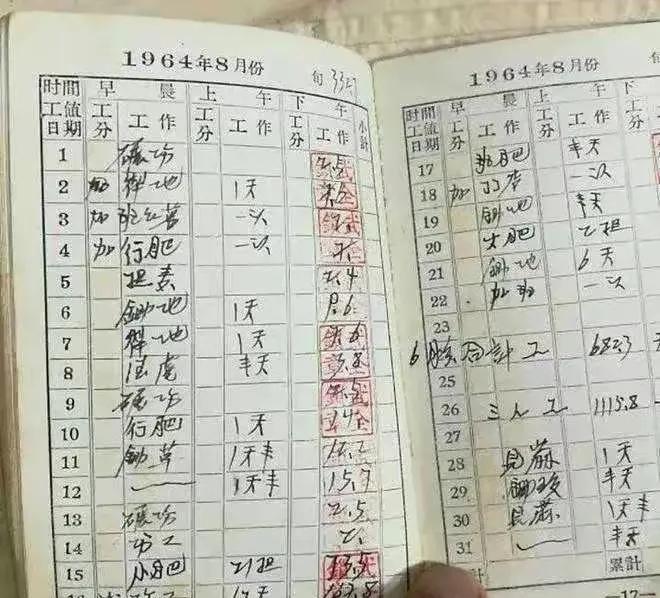

60年代那会儿,农村生产队的队员们每天有个出勤表,干一天活儿能给10分工分,算下来差不多就是两毛钱的工资。以前啊,每个村子都有自己的生产队,大家干活挣的东西叫工分。这个工分是怎么算的呢?简单来说,男的每天最多能挣十分,女的八分,小孩子因为力气小,每天五分。每天一大早,队长一吹哨子,大家就知道该去队部集合了。队长看看今天要干啥活,就给大家分任务。然后,农民们扛着锄头、镰刀这些工具,就去田里开始干活了。 在这个过程中啊,记工员特别重要。他们早上和下午都得到地里看看谁在干活,干得咋样。等到了晚上,就根据大家干的多少和好坏,给大家分工分。虽然工分不多,每天也就两毛钱左右,但这可是家里吃饭的钱啊。所以啊,为了多挣点工分,大家干活都特别积极,不管是夏天热得要命还是冬天冷得哆嗦,都不愿意请假,生怕错过挣工分的机会。不过,工分制度有点毛病。它只看出勤时间和干活有多拼,却不管干得快不快、好不好,所以有些人就会偷懒。为了改进这个,有的地方开始试着用新方法来算分,比如看看完成了多少任务,做得怎么样,这样能让大家干得更起劲。 到了1970年代,一个工分大概值两到三毛钱,要是那年庄稼收得好,一个工分能涨到四到五毛钱。比如说,一个壮劳力一年到头天天干活,一年下来能挣个四百来块钱,但真正拿到手的现金也就一百块左右。妇女或者只能干半拉子活的人,挣得就更少了。家里能挣多少钱,得看家里有多少能干的人,还有他们干得怎么样。人多又能干的家庭,年底能有个一两百块的进账,要是人少或者老人病人多,那可能还得欠债呢。1982年以后,土地开始分给各家各户,大家伙儿也开始自己负责自家的农田收成,这样一来,以前的工分制度就慢慢不用了。这事儿可是个大变动,不光让农民的钱袋子鼓了起来,连他们的日子怎么过、村里的人际关系都跟着变了。农民们从以前靠集体,变成了现在靠自己、靠家庭,这样一来,他们干农活就更有自主权了,农村的经济也跟着往上窜。 说起工分制度,那可是咱们农村集体那时候的老规矩了,靠着它,大家伙儿一起干活、一起分粮食。虽然现在这东西成了老黄历,但它背后的故事和经验,还是挺值得咱们琢磨琢磨的。回头看看这段历史,咱们就能更明白农村这一路是怎么走过来的,还有改革开放给农民朋友们带来了多大的好处。

浪白条

我觉得看任务和质量数量贡献多加点好吧