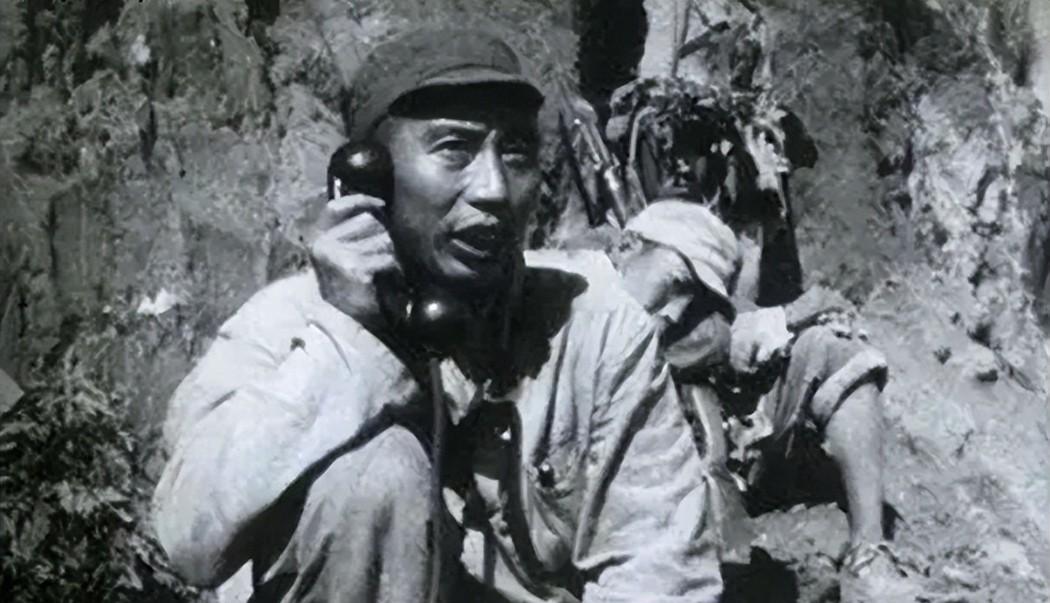

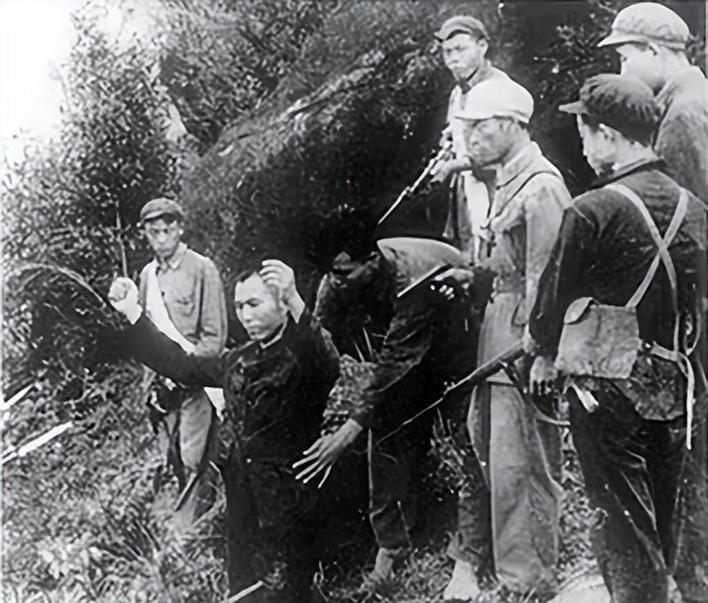

1991年,开国上将王震收到一封特别的来信,这封信是一位刚刑满释放的大地主写的,信中只有一句话:“您还记得45年前,那1000担救命粮吗?” 1991年初春,一封信件摆在了时任国家副主席王震的案头。与往常收到的工作函件、政务文书不同,这封信的内容极其简单,却让这位76岁的开国上将陷入了长久的沉思。信中只有短短一句话:"您还记得45年前,那1000担救命粮吗?" 这句话如同一把钥匙,打开了尘封已久的记忆之门。1945年的那个冬天,大雪纷飞,寒风刺骨。在湖北随县的山野之间,王震率领的部队正面临着一场生死考验。 那时的王震刚刚完成了一次艰难的北返之旅。此前,他奉命率领南下支队,穿越国统区,开辟新的抗日根据地。日本投降后,为避免与国民党军队过早发生内战冲突,他带领部队开始北返。一路上,他们突破重重包围,在枪林弹雨中辗转跋涉,终于抵达了湖北随县一带。 然而,等待他们的是更大的困境。寒冬时节,大雪封山,补给线被切断,数千将士面临断粮的危机。作为指挥官,王震深知断粮对军队意味着什么。他找来了中共鄂北行署专员李实,下达了一个看似不可能完成的任务:尽快借来1000担粮食。 这个数字不是随意确定的。当时部队的情况很是危急,粮食储备所剩无几,1000担粮食正好能解决燃眉之急。但在当时的形势下,这个数字却显得格外沉重。周边的城镇都在国民党的控制之下,就算拿钱也买不到粮食。至于当地的农民,他们自己的口粮都很紧张,更别说能拿出这么多粮食了。 李实接到这个任务后,立即开始寻找解决方案。作为本地人,他对当地的情况十分熟悉。经过深思熟虑,他想到了随县有个颇具影响力的廖家。这个家族不仅家底殷实,而且在当地素有善名,私下里还曾资助过地方的革命活动。 当李实来到廖家时,遇到了一位90多岁的老太太。这位姓毛的老太太虽然年事已高,但心智清明,待人接物显得很有主见。在得知来意后,她二话不说就答应了这个请求。不仅如此,她还拒绝了李实要打借条的提议,表示廖家愿意为革命事业出一份力。 两天后,1000担粮食如数送到。这些粮食,不仅解决了部队的燃眉之急,更为后来的战斗行动提供了重要保障。 当时的王震虽然没有详细追问这些粮食的来源,但这份恩情,他一直记在心里。 解放战争期间,抗战胜利归来的廖复初在家乡组建了矿警大队,同时担任县参议和县商会会长。但好景不长,随着国民党的节节败退,他们开始疯狂搜刮民间财富。廖家的产业逐渐陷入困境,而矿警大队也被国民党控制,沦为了反革命武装。 新中国成立后,虽然廖复初已经不再管理矿警大队,但这段历史还是给他带来了牵连。出狱后的廖复初一直在寻求为自己平反的机会。机会终于在一次偶然的阅读中出现了——他看到了一篇署名"李实口述 马希良整理"的文章,讲述的正是当年359旅借粮的往事。 看到这篇文章的廖复初,立即开始寻找李实的下落。得知李实已经去世后,他将希望寄托在文章的整理者马希良身上。廖复初给马希良写了一封信,详细说明了当年借粮的经过和自己现在的处境。 马希良收到信后,一方面给时任国家副主席的王震写信,另一方面专程赶到武汉去见廖复初。当看到廖家的困难处境时,马希良决定先行帮助这个家庭。他每月都会以民政救济金的名义给廖家送去100元钱。这笔钱对当时的马希良来说并不容易,他自己的家庭也很拮据,老伴长期卧病在床,一家人主要靠他的工资度日。 为了能按时给廖家送去这笔钱,马希良常常去附近工厂捡废品变卖。他从未向廖复初透露这些钱的真实来源,而是一直以民政部门救济金的名义送去。这种默默的帮助一直持续了很长时间。 1991年,当王震收到马希良的信件时,这段历史终于有了新的转机。王震在信上做出了重要批示,确认了廖家当年借粮的事实,并肯定了廖家对革命的贡献。对于廖复初当年受牵连一事,王震要求本着实事求是的原则重新进行处理。 在王震的关心下,相关部门对廖复初的案件进行了重新审查。最终,廖复初不仅恢复了名誉,还得到了一定的经济补偿。这个结果,是对廖家当年雪中送炭的一个迟到的回报。