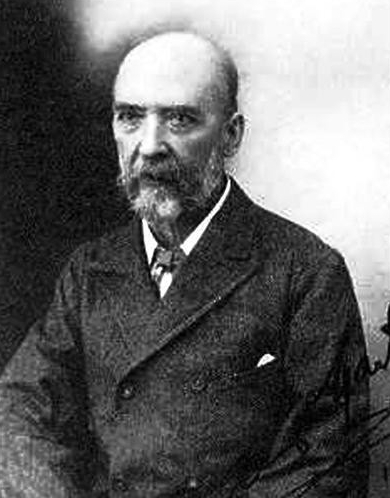

晚清无能,竟然让一个英国人当了48年的海关总长。 19世纪50年代的清朝,内忧外患已经让这个庞大帝国摇摇欲坠。太平天国起义军占据了长江流域的大片地区,沿海各大通商口岸的关税收入也随之大幅下降。 这对于清政府来说无异于雪上加霜,因为当时清廷每年的财政收入中,海关税收占据了相当大的比重。在这种情况下,总理各国事务通商衙门既要应付国内的财政压力,又要面对外国列强的种种要求。 1854年,上海的英法美三国领事联合提出,要求清政府改革海关征税制度。原本由地方官员主导的征税方式,在外国人看来效率低下且充满腐败。 为了稳定局势,清政府不得不同意在上海试行"洋关"制度,由外国人参与海关管理。 在这样的历史背景下,年仅19岁的赫德来到了中国。他最初只是英国驻华使馆的一名见习翻译,在香港接受培训后被派往宁波领事馆工作。 与其他来华的外国人不同,赫德表现出了对中国事务的浓厚兴趣和独特的管理才能。1859年,他放弃了领事馆的职务,转而加入了广州粤海关,担任副税务司一职。 随着太平天国起义的持续,清政府的海关收入愈发不稳定。在上海,原本由英国人韦妥玛管理的海关事务也亟待新人接手。恰在此时,赫德展现出的管理才能引起了清廷的注意。 1861年,清政府任命赫德代理海关总税务司职务。这个决定看似仓促,实则反映了清政府在特殊时期的无奈之举。当时的总理各国事务衙门既缺乏通晓国际贸易规则的人才,也无力应对各国在通商口岸的复杂局面。 选择赫德担任这一职务,既可以安抚英国等列强的诉求,又能保证海关税收的稳定性。对于当时的清政府而言,这是一个不得已而为之的权宜之计。 然而谁也没有想到,这个权宜之计最终会延续48年之久。赫德从一个普通的英国翻译,逐渐成为了清朝海关系统的实际掌控者。这不仅体现了晚清政府的无能,也反映出那个时代中国与西方力量对比的巨大差距。 在太平天国战争最激烈的时期,清政府甚至无力管理自己的海关系统,不得不将如此重要的职位交给一个外国人。 自从走进了清朝的官场体系,赫德就展现出了超乎寻常的管理能力。在他的主导下,1865年,总税务署从上海迁移到了北京,这一举动的政治意义十分重大。 这意味着海关系统将直接受命于朝廷,而不再仅仅是一个沿海商埠的征税机构。总税务署迁移北京后,赫德开始着手建立一套全新的关税征收制度。 在这个新制度中,所有海关人员都必须通过严格的考核才能上岗。赫德还规定,海关官员必须精通中英文,熟悉国际贸易规则。 这样的要求在当时的清朝官场可以说是开创性的。传统的清朝官员大多只懂得四书五经,对于现代化的贸易规则和外语知之甚少。 为了培养合格的海关人员,赫德创办了专门的培训机构。这些机构不仅教授外语和贸易知识,还引入了西方的会计制度和管理方法。 在赫德的努力下,清朝的海关系统逐渐成为了一个运转有序的现代化机构。他的这些成就也得到了清廷的认可,官位不断提升。 从1864年被封为正三品的按察使,到1869年升任从二品的布政使,再到1889年晋升为正一品大员。赫德用了25年时间,完成了一个外国人在清朝官场的传奇升迁。 值得注意的是,赫德与总理各国事务衙门的关系处理得十分微妙。虽然他名义上要接受总理衙门的领导,但实际上却拥有相当大的独立权力。 在处理海关事务时,赫德往往能够绕过总理衙门,直接向朝廷汇报。这种特殊的地位,使他在清朝官场中占据了独特的位置。 随着时间推移,赫德在朝廷中的影响力不断扩大。他不仅掌管着海关的征税大权,还经常就国际事务向清廷献策。 在洋务运动期间,赫德多次向清政府提出改革建议。他建议清政府学习西方的先进技术,改革军事制度,发展现代工业。 这些建议虽然不是都被采纳,但却显示出赫德已经不仅仅是一个管理海关的外国官员。他逐渐成为了清廷倚重的重要谋臣之一。 在总理衙门中,赫德的意见常常能得到重视。特别是在处理与外国的贸易纠纷时,清廷往往会征求他的建议。 赫德的成功,既得益于他个人的才能,也得益于清朝统治者的无奈选择。在面对西方列强的压力时,清朝不得不借助像赫德这样的外国人来维持自己的统治。