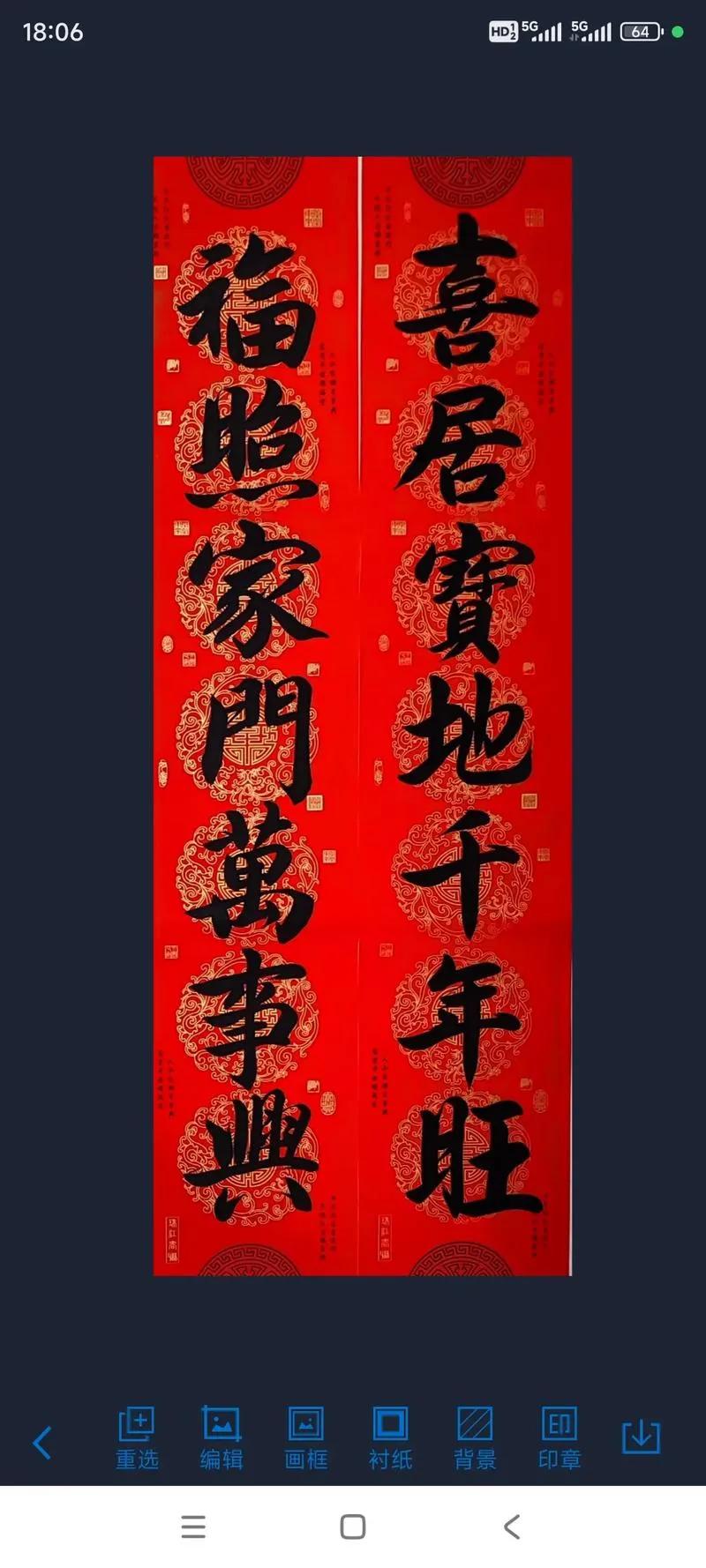

了解春联的由来和、发展以及文化内涵,轻松玩转头条年俗答题。 作为我国古老的文学形式,春联也是特有的传统文化。 1.贴春联的由来 据说贴春联习俗,大约始于一千多年前后蜀时期,这是有史为证的,春联的原始形式就是人们所说的“桃符”。 在中国古代神话传说中,相传有一个鬼域的世界,当中有座山,山上有一棵覆盖三千里的大桃树,树梢上有一只金鸡。每当清晨金鸡长鸣的时候,夜晚出去游荡的鬼魂就必须赶回鬼域。 鬼域的大门坐落在桃树的东北,门边站着两个神人,名叫神荼、郁垒。如果鬼魂在夜间干了伤天害理的事情,神荼、郁垒就会立即发现并将它捉住,用芒苇做的绳子把它捆起来,送去喂虎。因而天下的鬼都畏惧神荼、郁垒。于是民间就用桃木刻成他们的模样,放在自家门口,以避邪防害。 后来,人们干脆在桃木板上刻上神荼、郁垒的名字,认为这样做同样可以镇邪去恶。这种桃木板后来就被叫做“桃符”。 2.春联的发展历史 据说五代时后蜀国国君孟昶是个喜欢标新立异的国君,在公元964年岁尾的除夕,他突发奇想,让他手下的一个叫辛寅逊的学士,在桃木板上写了两句话,作为桃符挂在他的住室门框上。这两句话是“新年纳余庆,嘉节号长春”。第一句的大意是:新年享受着先代的遗泽。第二句的大意是:佳节预示着春意常在。 从此开始,桃符的形式和内容都发生了变化,这不仅表现在开始用骈体联语来替代“神荼”、“郁垒”,而且还扩展了桃符的内涵,不只是避邪驱灾,还增加了祈福、祝愿的内容。这就成了中国最早的一副春联。 到了宋代,在桃木板上写对联,已经相当普遍了。 同时,随着门神的出现和用象征喜气吉祥的红纸来书写桃符,以往的桃符所肩负的驱邪避灾的使命逐渐转移给门神,而桃符的内容,则演化成用来表达人们祈求来年福运降临和五谷丰登的美好心愿。 “春联”一词的正式出现,则是在明代初年。当年明太祖朱元璋当上皇帝之后,喜欢排场热闹,也喜欢大户人家每到除夕贴的桃符,就想推广一下。在这一年的除夕前他颁布御旨,要求金陵的家家户户都要用红纸写成的春联贴在门框上,来迎接新春。 大年初一的早晨,朱元璋微服巡视,挨家挨户察看春联。每当见到写得好的春联,他就非常高兴,赞不绝口。在巡视时见到一家没有贴春联,朱元璋很是生气,就询问什么原因。侍从回答说:这是一家从事杀猪和劁猪营生的师傅,过年特别忙,还没有来得及请人书写。 朱元璋就命人拿来笔墨纸砚,为这家书写了一副春联:“双手劈开生死路,一刀割断是非根。”写完后就继续巡视。 过了一段时间,朱元璋巡视完毕返回宫廷时,又路过这里,见到这个屠户家还没有贴上他写的春联,就问是怎么回事?这家主人很恭敬地回答道:“这副春联是皇上亲自书写的,我们高悬在中堂,要每天焚香供奉。”朱元璋听了非常高兴,就命令侍从赏给这家30两银子。 由此可见,“春联”的得名和推广,是朱元璋采取行政命令,颁布御旨才得以在家家户户推广开来的。 到了清代,春联的思想性和艺术性都有了很大提高,在当时已成为一种文学艺术的形式。 3.春联的文化内涵 春联的种类比较多,依其使用场所,可分为门心、框对、横批、春条、斗斤等。“门心”贴于门板上端中心部位;“框对”贴于左右两个门框上;“横批”贴于门媚的横木上;“春条”根据不同的内容,贴于相应的地方;“斗斤”也叫“门叶”,为正方菱形,多贴在家具、影壁中。 如果从秦汉开始计算,中国贴春联的历史已有两千多年,那么为什么中国百姓对贴春联一直情有独钟呢?这就涉及到中国百姓传统的思维观念问题了。 俗话说:“一年之计在于春。”中国人民自古就有乐观的思维观念,就是寄希望于未来,祈盼未来会给自己带来好运。无论在过去的一年里有什么高兴、得意的事,还是有什么不如意的事,总是希望未来的一年过得更好,所以在新春即将到来之时,贴春联恰好是达到这种目的的最佳选择。 春联既是根据中国古代骈体文衍生出来的一种新文体,又是借鉴了中国诗歌传统的文学形式。它与古代的骈体文和诗歌不同,是一种特有形式的独立文体。譬如:“新春富贵年年好,佳岁平安步步高。”这副春联每联都是七个字,上下联字数相等,这是春联的最基本的要求。 春联上下联平仄要相调。对联上下联的表现方法,要注意声律相对,这主要是为了音韵和谐,错落起伏,悦耳动听,铿锵有力。 春联这种艺术形式,充分体现了中华民族博大精深的文化内涵。