女子存钱没了 银行说自愿转账

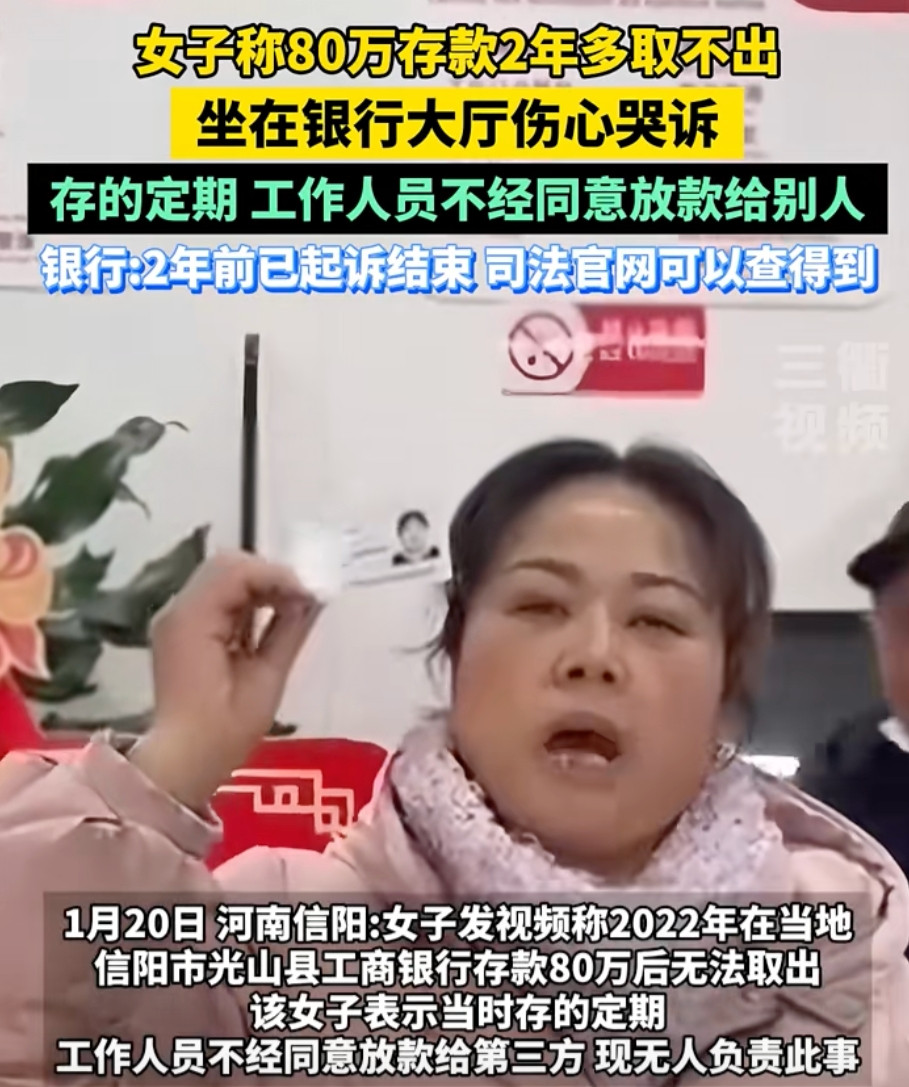

一场关于银行存款的罗生门,再次将公众对金融机构的信任推向风口浪尖。河南一位刘女士声称存在银行的80万不翼而飞,银行却反驳说这笔钱是她自己通过手机银行转给了第三方。双方各执一词,一场储户与银行之间的信任危机就此爆发。这背后,究竟是谁在说谎?又是谁该为这笔消失的存款负责?这不仅仅是一个简单的资金纠纷,更反映了当前金融市场中,信息不对称和消费者权益保护缺失的普遍问题。

仔细分析,你会发现这绝非个例,此类事件屡见不鲜。对比来看,不少消费者在银行工作人员,或者所谓的“外部业务员”的花言巧语下,把原本打算存定期的高息存款,稀里糊涂地变成了风险极高的投资理财。就像刘女士,表面上是通过自己手机操作转账,但倘若她是受到银行场所内的“业务员”诱导,误以为是在进行稳妥的存款操作,这种“自愿转账”的性质就完全变了。这就像买东西时,商家故意把“原价出售”说成是“跳楼价”,消费者在信息不对等的情况下,很容易被蒙蔽。银行作为金融机构,有义务确保其服务场所内的所有活动合法透明,不能放任“外部人员”借用银行的信用,去推销那些高风险的投资产品。 倘若银行在这方面监管失责,就必须承担相应的责任。

从根本上讲,这起事件不仅暴露了个别银行在管理上的疏漏,更折射出整个金融行业在消费者保护上的短板。刘女士的遭遇,让人们对“把钱存在银行最安全”的传统观念产生了动摇。这就像一座精心搭建的城堡,哪怕一砖一瓦松动,都会引发人们对整体结构的担忧。银行不仅要对储户的资金安全负责,更要保障信息的透明度和交易的公平性。如果连最基本的存款保障都不能实现,那还如何让民众对金融机构产生信任?这绝非仅仅是某位储户的个案,而是一个关乎整个金融生态健康的警钟。我们需要更健全的监管机制,更负责任的金融服务,才能真正守护好每一个普通民众的“血汗钱”。

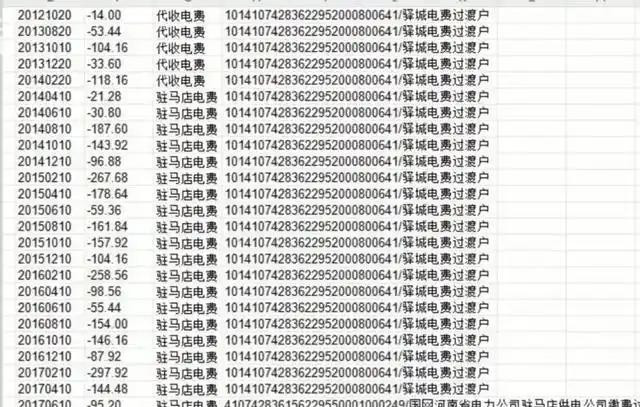

![次次转账都说不要,却都在过时前收[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/876191322692215512.jpg?id=0)

百分百神圣一击率

钱存了之后,当天就把所有的授权取消掉,消费和转账设置密码。