先秦时候,事儿少,文献更少,但要是聊聊“夷”和“夏”,那还算有点料,主要靠两周的文献来凑凑数。

周王室那会儿,靠分封制拉了个亲戚圈,华夏族群就这么有了自己的小圈子。有圈子的,就是“华夏”,没圈子混进来的,那就只能是“夷狄”了。种族就像是VIP名单,得靠血缘才能进。周朝灭了商朝后,给自家亲戚都发了“诸侯”的头衔,这些亲戚就被尊称为“华夏”,其他的诸侯国,那就只能是蛮、夷、戎、狄了。

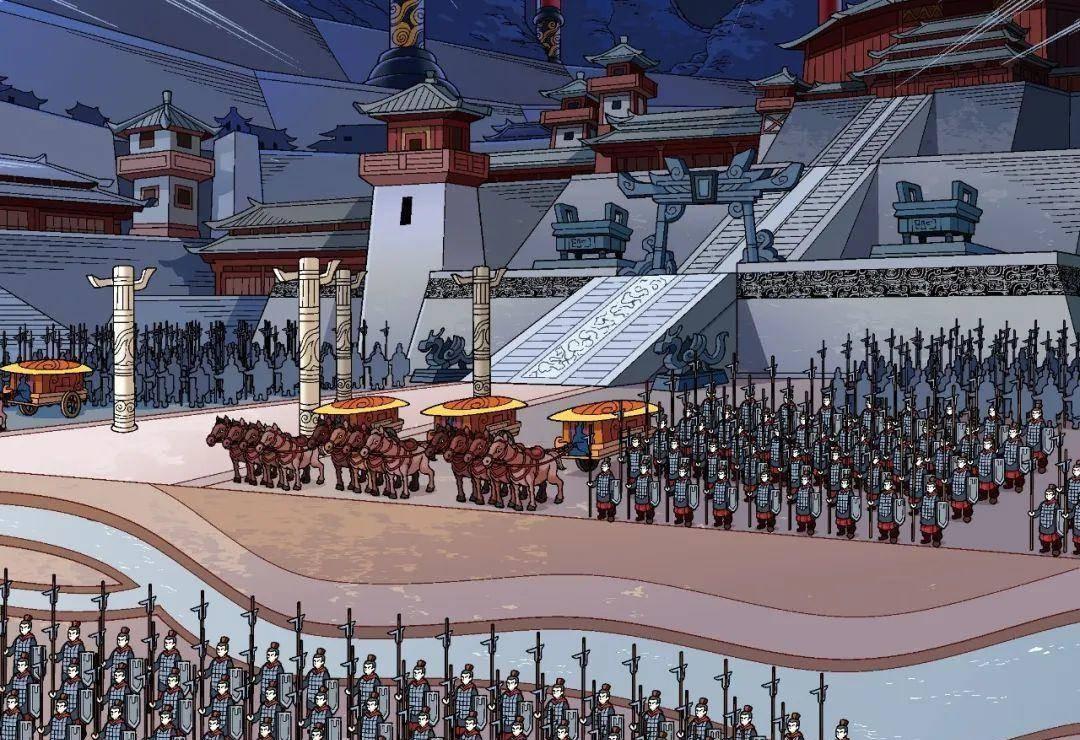

地理位置上,古人觉得皇上住在宇宙中心,管着四面八方的邻居。黄河中下游,那就是大名鼎鼎的“华夏”,其他住得偏的,就算是皇上封的,也只能算“夷狄”。大家伙儿一起“尊王攘夷”,团结起来对抗外面的“小混混”。

还有文化上,华夏人和“夷狄”的差别,那主要就是礼乐文化。夏、商那会儿,华夏的老祖宗们就开始用礼乐来解决邻里纠纷,儒家大佬们一出手,礼乐文化就成了华夏的金名片。华夏人跟“夷狄”比比看,觉得自个儿更牛,就这么完成了自我包装。

总而言之,先秦文学里的“夷”“夏”观,就是靠种族、地界和文化,把华夏和“夷狄”分得清清楚楚。