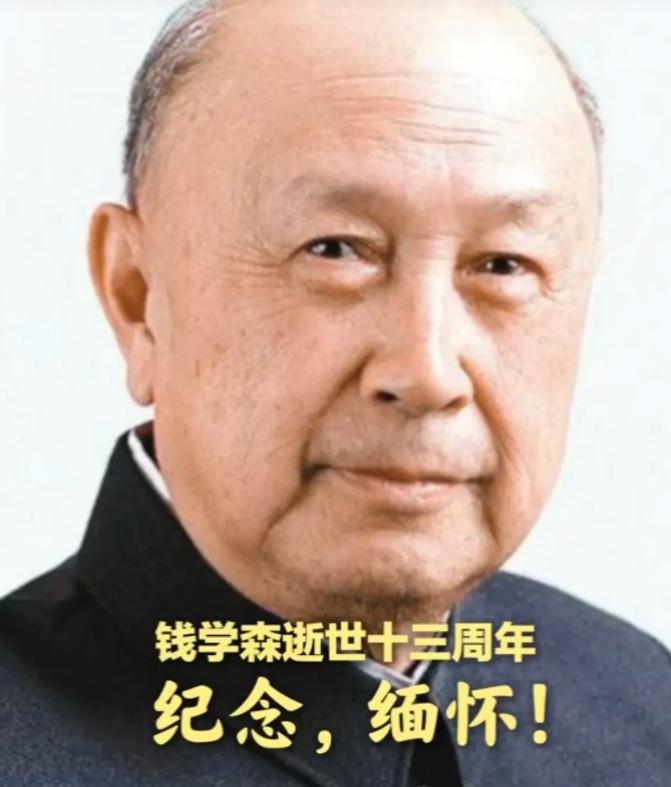

1956年,钱学森在一次秘密会议上提议组建火箭军,周总理听后却摇头说“名字太张扬,要改!” 1956年1月,北京,一场关于中国未来国防建设的秘密会议正在悄然举行。会议讨论的核心话题是如何打破西方对中国的技术封锁,尤其是在导弹与火箭技术上的滞后。 面对日益紧张的国际局势,中国急需一项具有战略威慑力的武器,而火箭与导弹技术无疑成为了突破口。 在这场紧急而又关键的会议上,一位名字响亮的科学家提出了大胆的建议。他就是钱学森,中国导弹与航天技术的奠基人,被誉为“中国航天之父”。 钱学森凭借自己在美国的研究成果,深知导弹技术的重要性。在会上,他毫不犹豫地 提出:“我国应该尽快组建火箭军!”这一建议引发了与会领导的高度关注和深思。 钱学森的发言铿锵有力,立足中国的国情与未来的安全需求,他认为,只有建立一支以火箭和导弹为核心的专门部队,才能在战略上拥有足够的话语权和威慑力。 对此,参会的领导们都表现出极大的兴趣,尤其是钱学森对中国自力更生的信心让大家倍感振奋。 然而,当周恩来总理听到“火箭军”这一提议时,他停顿了一下,缓缓起身,说道:“名字太张扬,要改!”这句话让在场的所有人都感到意外,但也能感受到周总理深思熟虑的眼光。 作为中国的总理,周恩来总理深知国家在外交和军事上的微妙平衡。过于显眼的军事姿态,可能会引发外界的过度关注甚至误解,影响到中国的国际形象和外交策略。 基于这一考虑,周总理认为,“火箭军”这一名字不够低调,需要做出相应的调整。 最终,会议决定将“火箭军”这一名称更改为“第二炮兵”。这一名称既突出了该军种在战略打击中的特殊作用,又能避免过度的外部压力,同时保持了军种的隐蔽性和战略性。 这一决策的背后,体现了周恩来总理的智慧与战略眼光,也为后来的导弹技术发展奠定了更加稳固的基础。 然而,钱学森的贡献远远超出了此次会议的决策。他的回国历程本身就充满了传奇色彩。 在1950年,钱学森因美国政府的“国家安全”指控被非法拘留,并且在接下来的五年里经历了多次软禁和审问。 在这些艰难岁月中,钱学森并没有屈服,反而更加坚定了回国的决心。 1955年,经过中国政府的多方努力,钱学森终于得以归国,他带着先进的科学技术和理念,为中国的导弹与航天事业注入了强大的动力。 回国后,钱学森深知,单靠引进和仿制技术无法突破国防瓶颈,必须依靠自主研发。因此,他积极投入到中国导弹与航天技术的研发工作中,亲自主持了多个重要项目。 中国第一枚近程导弹“东风一号”便是在钱学森的领导下成功研发,并于1960年顺利发射。此后,随着技术的不断进步,中国的导弹与航天事业取得了突飞猛进的突破。 而这一切的基础,正是钱学森在早期的规划与奋斗。钱学森不仅参与了导弹技术的研发,还大力推动了人才培养。 他认为,科学的力量不仅来自于一两个人的贡献,更来自于大批有才能的年轻科研人员。 因此,他在回国后,积极创建科研机构,推动了中国导弹技术与航天事业的人才储备和技术积累。 他亲自带领团队攻克一个又一个技术难题,为中国的科技事业培养了大量优秀人才。 随着“两弹一星”工程的推进,中国的核导弹技术和航天技术得到了飞速发展。 1964年,中国成功试爆第一颗原子弹,紧接着进行了“原子弹与导弹两弹结合”试验,标志着中国的核导弹威慑能力正式建立。 而在1970年,中国成功发射了第一颗人造卫星“东方红一号”,这一成就不仅彰显了中国在航天领域的进步,也展现了中国在国际舞台上的崛起。 2015年12月31日,第二炮兵正式更名为中国人民解放军火箭军。这一更名标志着中国导弹部队进入了新的发展阶段,反映了中国国防科技的进步和军事战略的调整。 火箭军作为中国战略威慑的核心力量,具备核常兼备、全域慑战的强大能力,对于维护国家主权、安全和发展利益具有不可替代的重要作用。 它不仅提升了中国的国防实力,增强了国家的战略威慑力,也在国际舞台上彰显了中国的大国地位,为维护世界和平与稳定贡献了中国力量。 正是有了像钱学森这样无私奉献的科学家,中国的导弹与航天技术才得以快速发展,并最终成为全球瞩目的力量。