1927年李大钊遇难后,作为好友的梁漱溟迅速赶到李大钊的家里,看到李家孤儿寡母陷入深深的悲痛之中,他尽力安抚,留下十块大洋作为帮助。接着,他前往长椿寺,为接回李大钊的遗体做准备。李大钊被捕后,敌人始终从他口中套不出任何情报。在得知自己将被处死时,他依然坚定沉默。他甚至拒绝给家人留下只言片语,因为明白这可能会把他们置于险境。这种“绝情”,其实是他对家人最后的保护。

李家的艰难处境令梁漱溟心痛不已。作为一名伟大的革命者,李大钊为人民事业奋斗一生,家中却一贫如洗,连像样的家具都没有。他的不幸去世让家人孤苦无依,办后事的钱都成问题。梁漱溟了解好友的为人,事发后,他和一些社会人士一起,把李家的困境公之于众。李大钊的妻子因极度悲痛而多次晕倒,身体更是孱弱不已,孩子们也日夜守护着病中的母亲,不愿再失去唯一亲人。

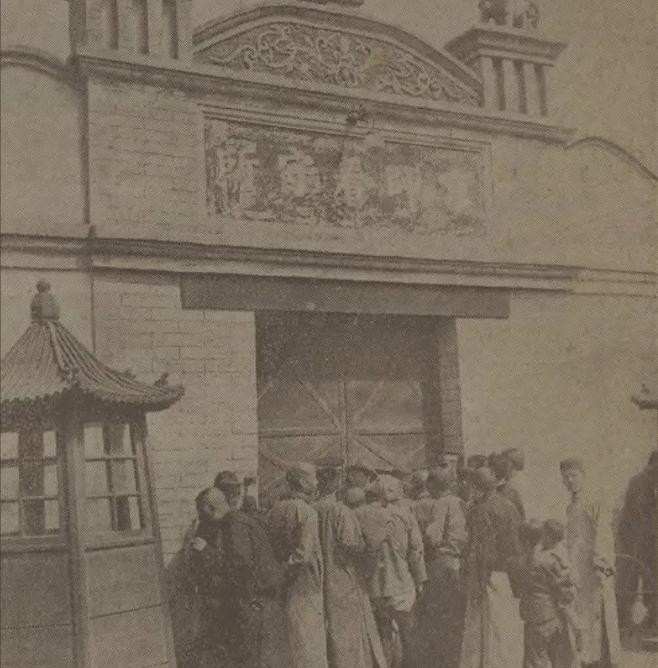

即便李大钊去世后,他的家人仍被严密监视,这让梁漱溟忧心忡忡。他与共同的朋友们一起,为李大钊安排了后事。在送葬的过程中,许多普通民众也自发加入。他们怀着沉痛和崇敬的心情送别这位伟大的革命家。虽然途中遇到宪兵的阻挠,但大家的团结和对李大钊的爱,最终让送葬队伍完整地完成了使命。李大钊被妥善安葬,但他薄薄的棺木让人为之心痛。朋友们集资换了一副好棺木,并仔细地刷上了生漆,尽力让他得到最后的体面。

李大钊虽已逝去,但他的精神却被千千万万革命者铭记,并传承给他的儿子李葆华。在父亲朋友们的帮助下,李葆华艰难成长,不甘平庸。深知父亲之死的意义,他赴日本留学,归国后加入了中国共产党,积极投身于革命事业。凭借在日本的求学经历,他与日本留学生建立联系,组织爱国力量回国,共同踏上艰难却充满希望的革命道路。李大钊的精神在李葆华身上得到传承,成为新时代革命的动力源泉。