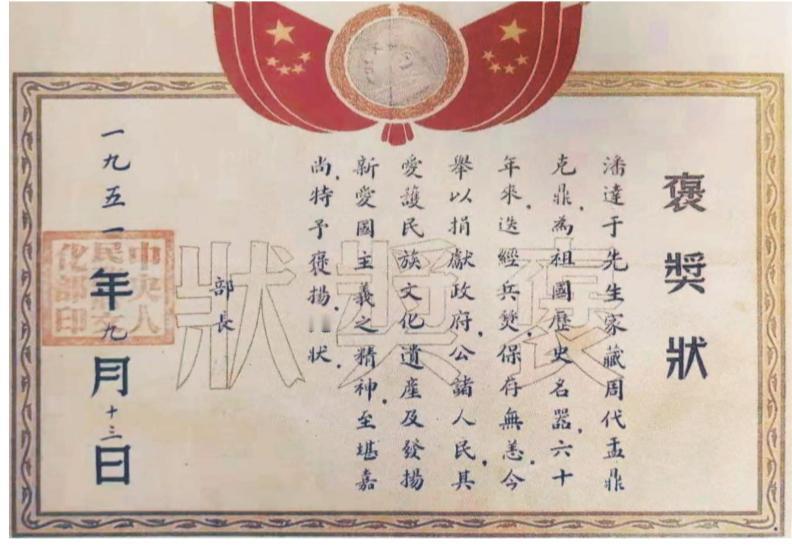

1925年,苏州富豪潘祖年弥留之际,他支开其他人,只留下20岁的孙媳妇,十分严肃地对她说:“我对你有2个请求:一是不要改嫁;二是帮我做一件大事,你能答应我吗?”孙媳妇听完后,眼泪水直流,最后重重地点点头。 在苏州这片钟灵毓秀的土地上,历史上曾孕育出无数名门望族。而丁家,便是其中之一。丁素珍就出生在这样一个富裕的家庭,父亲丁春之曾是山西定襄知县,辛亥革命后又投身实业,家境殷实。 1923年,丁素珍嫁入了苏州另一望族——潘家。潘家,在苏州有着“吴中贵潘”的美誉,家族中人才辈出。 乾隆年间的潘世恩,曾高中状元,官至大学士、军机大臣;咸丰年间的潘祖荫,更是考中探花,历任工部尚书、军机大臣。潘家不仅在仕途上显赫一时,在文化收藏方面也颇有建树,家中藏有大量文物、字画和珍本藏书,其中最著名的便是大盂鼎和大克鼎。 然而,丁素珍嫁入潘家后,她的婚姻生活却极为短暂,仅仅三个月她的丈夫潘承镜便因病去世了。由于潘承镜没有留下子嗣,弥留之际的叔父潘祖年决定让年仅20岁的孙媳妇丁素珍接管潘氏家业,并为她改名潘达于。“达于”和“大盂鼎”的“大盂”谐音,这也寄托了潘祖年希望她能守护好潘家宝贝的期望。 从叔父潘祖年离世的那一刻起,潘达于一个年仅20岁的弱女子,便肩负起了守护家族宝藏的重任。她深知这些文物不仅仅是潘家的传家之宝,更是中华民族的瑰宝。面对外国人的高价收购和国民党官员的借展要求,她毫不犹豫地选择了拒绝。她明白,这些文物一旦流落海外或被不怀好意者利用,将是整个民族的损失。 1937年,抗日战争爆发,战火迅速蔓延至苏州。潘达于意识到,潘家收藏的文物安全将面临着前所未有的威胁。她当机立断,带领家人将大盂鼎、大克鼎等珍贵文物装箱,秘密埋入老宅的地下。 在日军占领苏州期间,他们多次对潘家进行搜查,并试图通过威逼利诱从潘达于口中得知文物的下落。然而,面对日军的威胁,潘达于始终坚称自己从未见过什么文物。 抗战胜利后,潘达于依然保持着高度的警惕。她深知乱世之中,文物安全始终是重中之重。直到新中国成立,社会逐渐稳定,潘达于才松了一口气。她开始思考这些文物的最终归宿。 潘达于认为,潘家这些珍贵的收藏品只有放在博物馆里才能充分发挥它的价值。1951年,她做出了一个重大决定,向上海市文物管理委员会捐赠了大盂鼎和大克鼎,以及其他珍贵文物二百余件。这一举动,在当时引起了极大的轰动。 潘达于一直保持着俭朴平淡的生活习惯。在后来接受采访时,当被问及是否后悔过无偿捐献那些家族收藏品时,她坚定地表示,从未后悔过自己的决定,也从未向国家和政府提出过任何要求。她常说,捐给国家才是宝鼎最好的归宿。她的无私奉献和爱国情怀,也赢得了人们的广泛尊敬。 2004年,为祝贺潘达于百岁寿辰,上海博物馆举办了“潘达于捐赠大盂鼎、大克鼎回顾特展”。潘达于在家人的陪同下,再次见到了这两尊大鼎。她用苏州话动情地说:“我为俚笃(它们)寻着好人家哉!”那一刻,她眼中闪烁着泪光,心中充满了欣慰。 潘达于老人于2007年安详离世,享年102岁。她的一生,充满了传奇色彩。她不仅守护了家族的宝藏,更守护了中华民族的珍贵文化遗产。她的故事,感动了无数人,成为人们心中无私奉献、爱国情怀的典范。 【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,部分情节虚构,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改