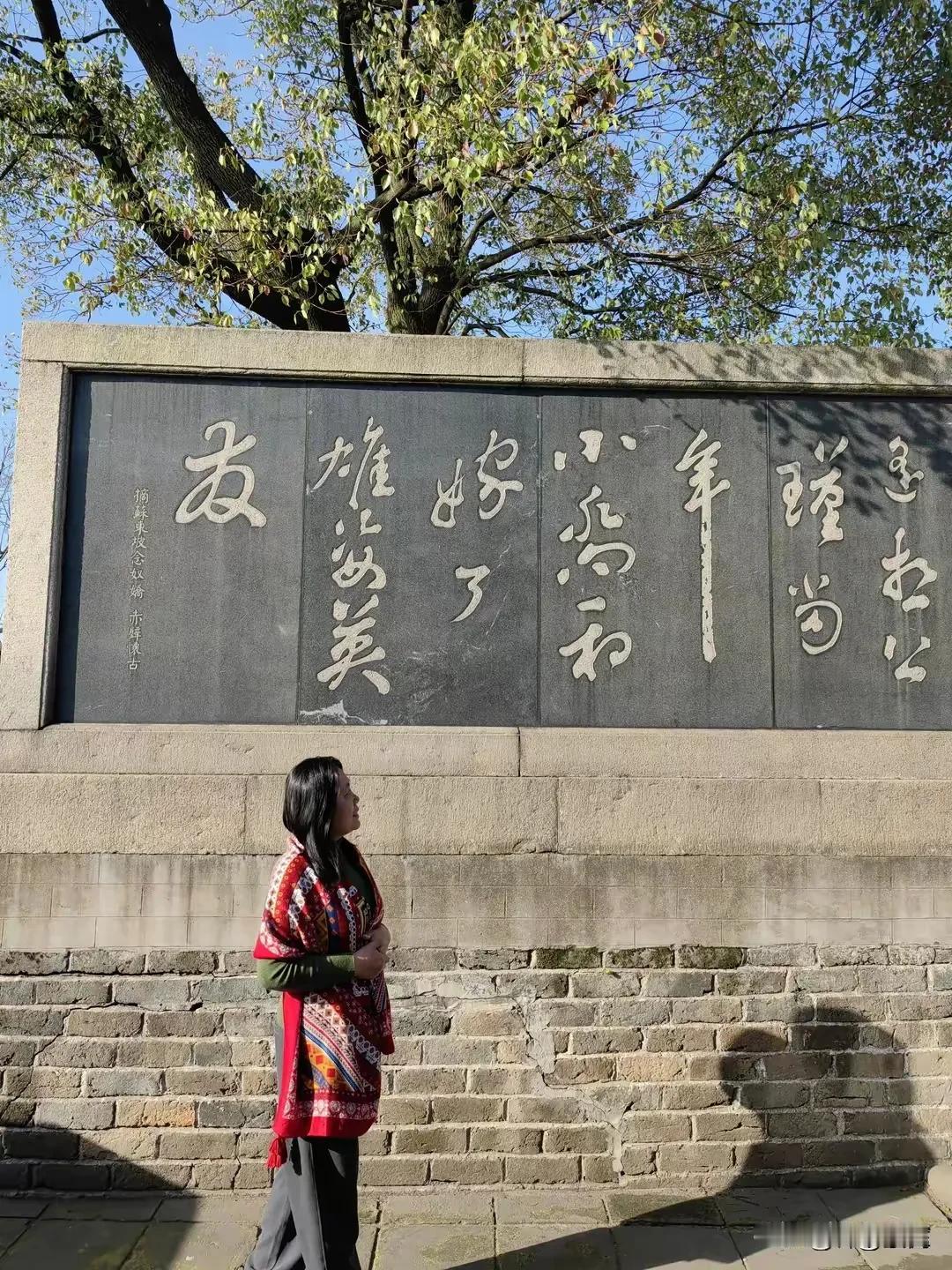

三贬之地 偶然又读到了苏轼的《自题金山画像》 心似已灰之木,身如不系之舟。 问汝平生功业,黄州惠州儋州。 诗句直白浅显: 我的心就仿佛已燃成灰烬的木头; 这一生,似无法拴系的小舟漂泊不定。 有人问我平生的功业, 那就是黄州、惠州和儋州。 作此诗时,是苏轼去世前两个月,64岁时,1101年,从海南赦免北归,途经润州(现今江苏镇江)之时,总结自己数十年官宦生涯而写的,也是他此生创作的最后一首诗。 作者已年逾花甲,在人生旅途即将到站之时,发出声声叹息,有慷慨悲歌,自叹飘零之情,也有自我慰藉之意。 21岁就科举中试,才华如星光照耀着北宋的文坛政坛。 “三贬之地”是因苏轼而产生的一个典故。 在此之前,苏轼曾经自请外放,包括初任杭州。 宋神宗熙宁四年(1071年),苏轼上书谈论新法的弊病,受新党排挤,苏轼于是自请外放,被授为杭州通判。 宋神宗熙宁七年(1074年)十月。当时,苏轼从杭州通判调任密州知州,直到熙宁九年(1076年)十月离开密州,赴任徐州知州,在密州担任知州两年。 那么三贬之地都是哪里呢? 1、被贬黄州,乌台诗案后,苏轼被贬到了黄州,苏轼1079-1084年1月被贬黄州,共4年零2个月。 另外还有,二任杭州: 最初反对新法,后来看到旧党执政后,暴露出的腐败现象进行了抨击,由此,他又引起了保守势力的极力反对,于是又遭诬告陷害。 至此,苏轼是既不能容于新党,又不能见谅于旧党,只能被一贬再贬。 比如二任杭州,元祐四年(1089年),苏轼自求外放任龙图阁学士、知杭州。苏堤春晓成为一段造福于民的佳话流传后世。 2、再贬惠州,宋哲宗元佑八年(1093年)新党再度执政,他以“讥刺先朝”罪名,贬到惠州(今广东惠州)。 3、三贬,宋哲宗绍圣四年(1097年),年已62岁的苏轼被一叶孤舟送到了徼边荒凉之地儋州。 这一生不是被贬,就是在被贬的路上,他为中国的文学史留下了许多如星光般耀眼的诗文。 他的豁达与豪放,成了后世人们人生路上的坐标。 致敬苏东坡。