看了一篇2019年脉冲爆震发动机的综述性论文,发现有个有意思的现象

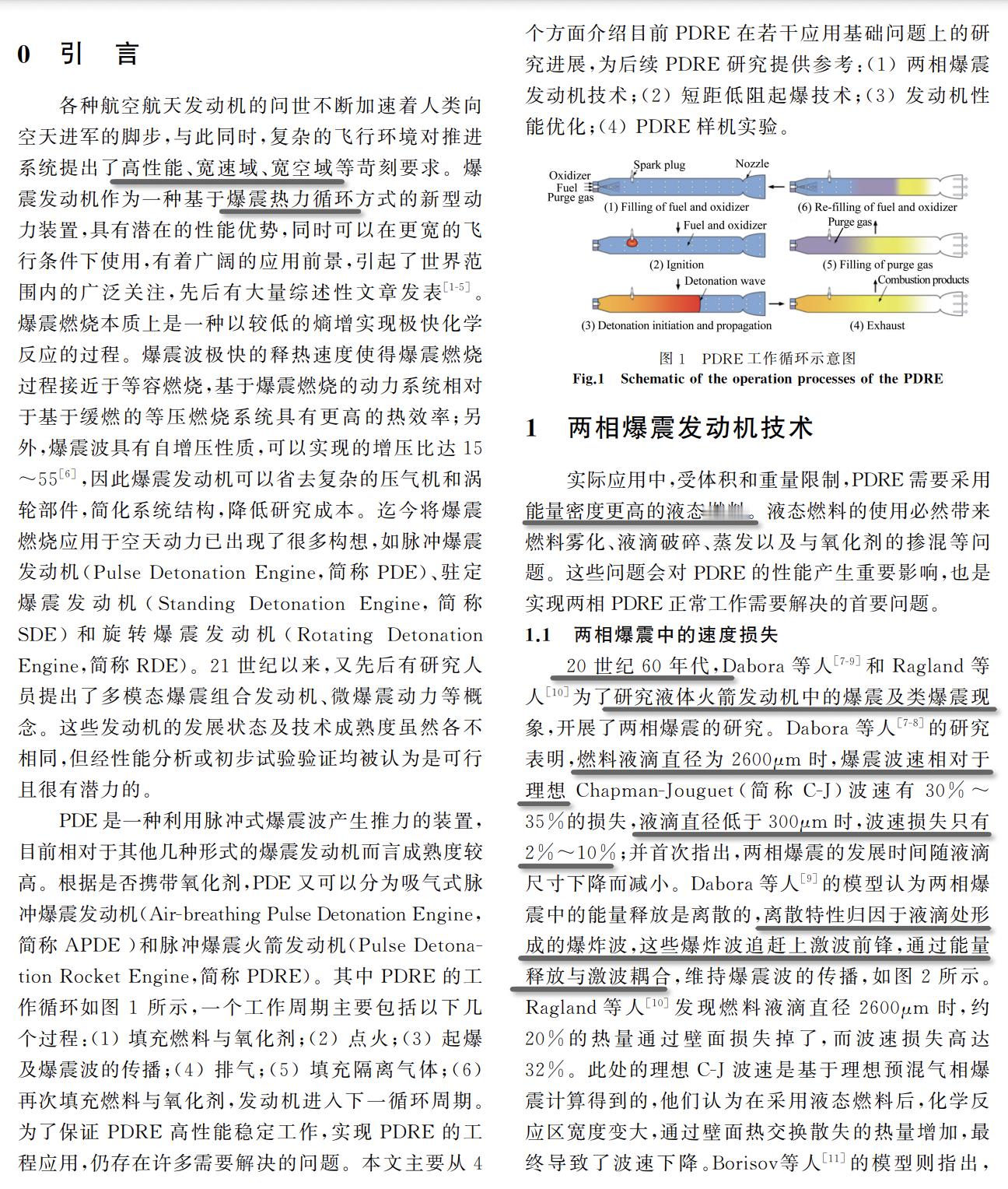

爆震现象是1966年开始在液体火箭发动机中进行研究的,最初是研究液滴大小与爆震现象发生的关系,发现液滴直径 2600um的时候,波速相对理想,波速损失小于35%,而液滴小于300um时,波速损失可小于10%,并且发现了爆震的发展时间随液滴变小而变短

也就是其实在1966,1968,1979年的三篇论文中基本就构建了爆震现象的理论核心基础原理了

但有意思的是,你会发现对爆震发动机的研究基本就嘎然而止了,之后再度开始研究,则基本是从1998年开始,尤其是2004年,美国军方开始进行第一次爆震发动机实验开始,相关的论文开始大量出现...

从基础理论形成,到真正开始研究其应用,又是相隔了20多年时间,这段时间人们似乎像是在梦游一般,这和1934年发现链式反应到1945年弄出来原子弹,只经过了11年,而距离第一艘核潜艇正式服役 1954年也不过 20 年时间相差甚远,对了,登月从计划到落地其实也只有 9 年

另外,1966,1968年的时候是否具备能精确控制液滴大小的技术我也表示怀疑,因为非常明显,你要能至少控制液滴 100um,甚至 50um 的水平才行,至少从 2600um 一直到 300 um 都做一遍实验,你才能得出理论出来,不然也是靠苹果从树上掉下来顿悟?

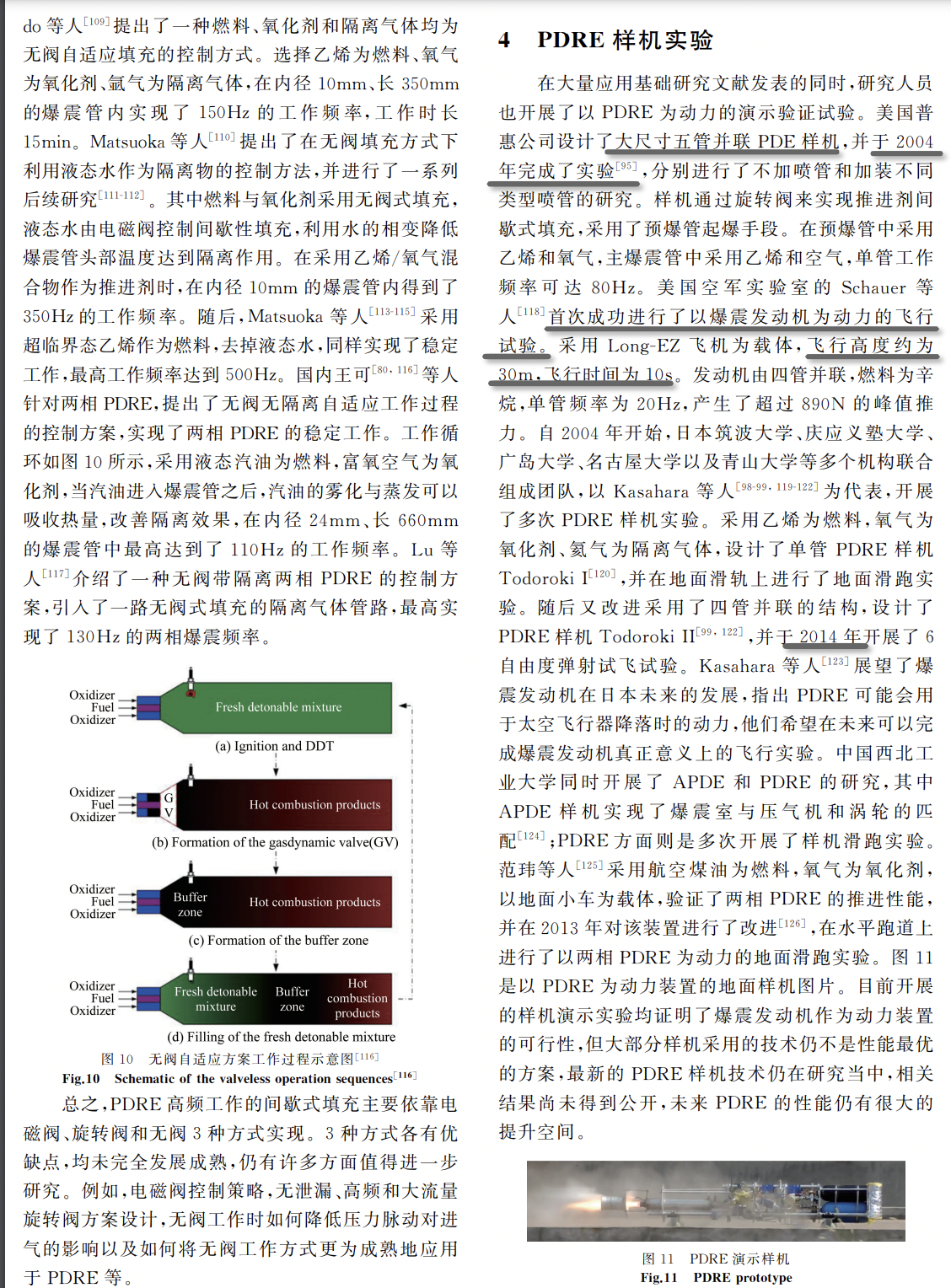

从2002年之后的研究,其实明显可以看出已经是工程应用的研究了,在寻找更好的发动机构型,开关,工作频率等等,爆震现象的基础研究在1966,1968,1979年的三篇就已经完成构建了

.