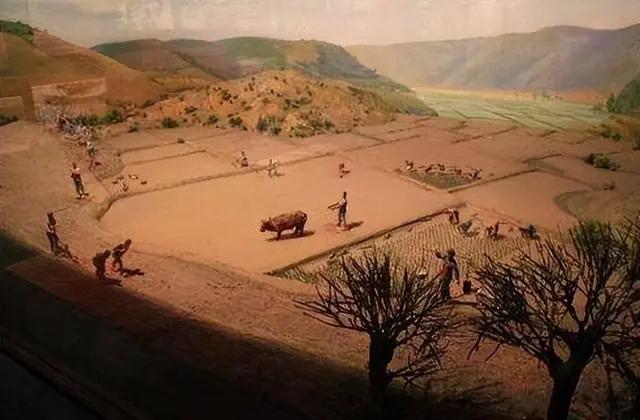

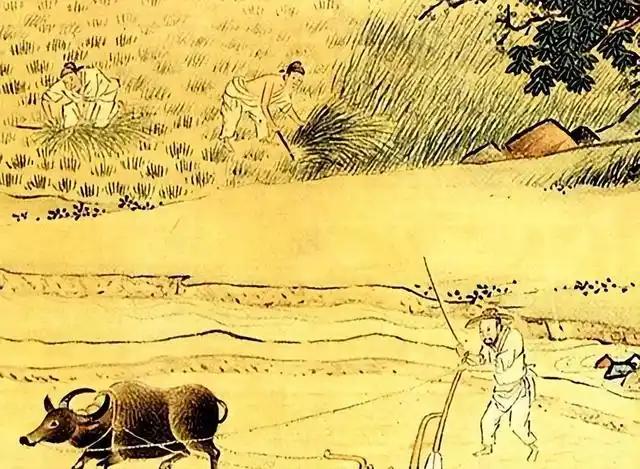

唐朝均田制,曾是盛世基石,却最终因其内在缺陷和外在环境变化走向衰亡。为什么看似“国富民强”的均田制会走向衰败?它对后世又产生了哪些影响? 战火纷飞的年代过后,唐朝建立了。那时的百姓饱经战乱,田地荒芜,生活困苦。为了重建家园,唐朝统治者实施了均田制。 简单来说,就是把土地分成两部分:一部分可以世代传承的永业田,例如种植桑树的桑田,以及住宅附近的宅基地。 另一部分是露田,根据丁、口(成年男子和人口)授田,男子授田百亩,其中二十亩为永业田,八十亩为口粮田,死后归还国家。 女子则获得较少份额的露田。这就像给每个家庭分了一块蛋糕,既保证了基本温饱,也鼓励大家努力耕种。 均田制推行的初期,效果立竿见影。 流离失所的农民获得了土地,终于可以安顿下来,过上安稳的日子。 社会也逐渐稳定,国家有了稳定的租庸调税收(以粟帛缴纳的租,服徭役的庸,缴纳土产的调),经济开始复苏,为后来“贞观之治”和“开元盛世”的繁荣景象打下了坚实的基础。 史书记载,在均田制实施的鼎盛时期,唐朝登记在册的户数达到了高峰,农业产量也大幅提高。 当时的长安,商贾云集,文化繁荣,成为世界上最强大的国家之一。 例如,丝绸之路的繁荣就得益于唐朝初期稳定繁荣的经济基础。 然而,任何事物都有两面性,均田制也不例外。 随着人口增长,以及均田制本身允许土地买卖和允许官员、贵族拥有更多土地的规定,土地越来越不够分了。 同时,一些有钱有势的人开始利用各种手段兼并土地,例如利用“诡寄”、“括占”等方式,导致很多农民失去土地,只能成为佃农给别人打工,社会矛盾也日益加剧。 史书上记载了农民起义的案例,部分原因就是土地兼并导致的农民生活困苦。 另外,商品经济的发展,也让原本自给自足的小农经济模式显得格格不入,均田制逐渐难以适应新的经济发展需求,例如均田制难以对日益增多的工商业者进行有效的管理和赋税征收。 后来,安史之乱(755-763年)爆发,这场战争如同雪上加霜,加速了均田制的衰亡。 战争导致大量土地荒芜,户籍和土地登记也丢失了,土地兼并更加严重。 战后,唐朝为了解决财政危机,开始推行以土地为基础的税收制度,例如租庸调逐渐被两税法取代,均田制名存实亡。 其实,唐朝的户籍管理和均田制是相互影响的。 户籍制度为均田制的推行提供了保障,但户籍管理也存在一些漏洞,一些人会钻空子,通过修改户籍等级、隐瞒人口、迁徙到不登记户籍的地区等手段逃避赋税和徭役,这间接地促进了土地兼并。 土地兼并又使得户籍管理更加混乱,最终导致均田制的崩溃。 均田制的衰落给我们留下了深刻的教训,它告诉我们任何制度都不是一成不变的,必须随着社会发展而不断调整和完善。 制度建设要适应时代发展,既要公平,也要有效率,既要稳定,也要发展,还要警惕既得利益集团对制度的破坏。 虽然均田制最终失败了,但它的历史意义不容忽视。 它促进了唐初的社会稳定和经济发展,也为后世的土地制度提供了宝贵的经验教训,提醒我们,在追求公平的同时也要兼顾效率,在维护稳定的同时也要促进发展。 信源: 1. 《唐六典》:唐代国家治理体系的完美呈现2019年10月31日学习时报 2. 《旧唐书》卷48《食货志上》 3. 王仲犖. 唐代两税法研究.《CNKI》