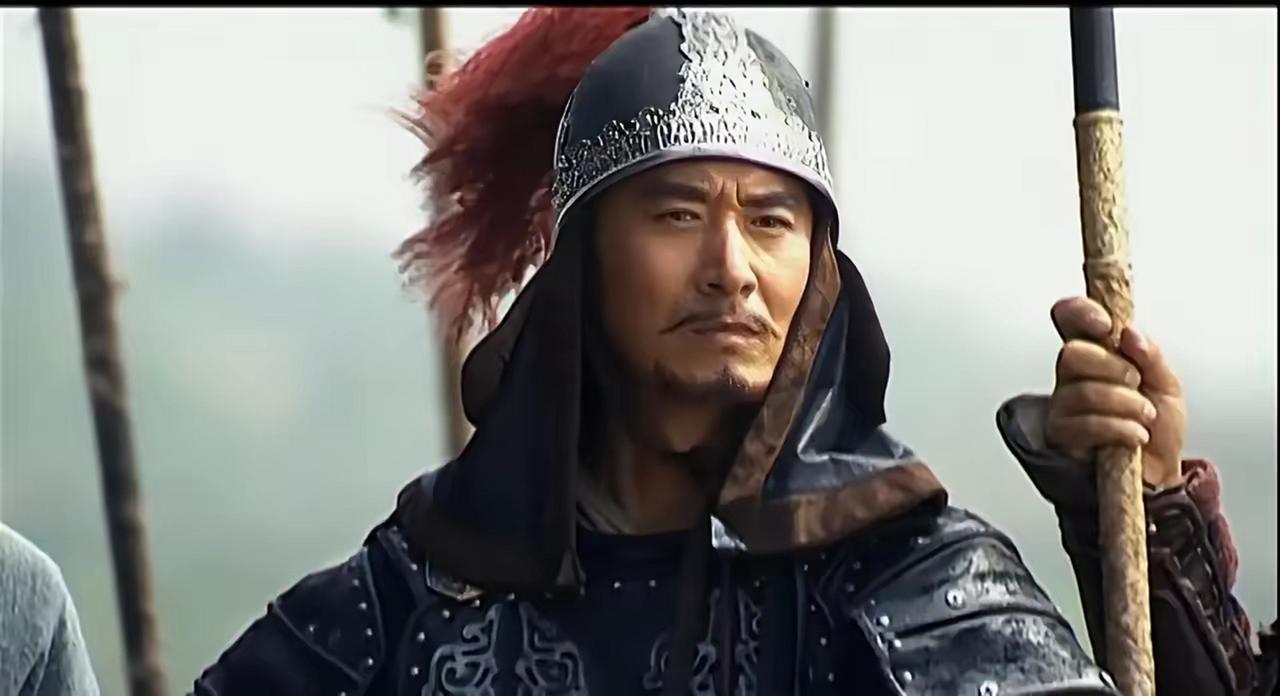

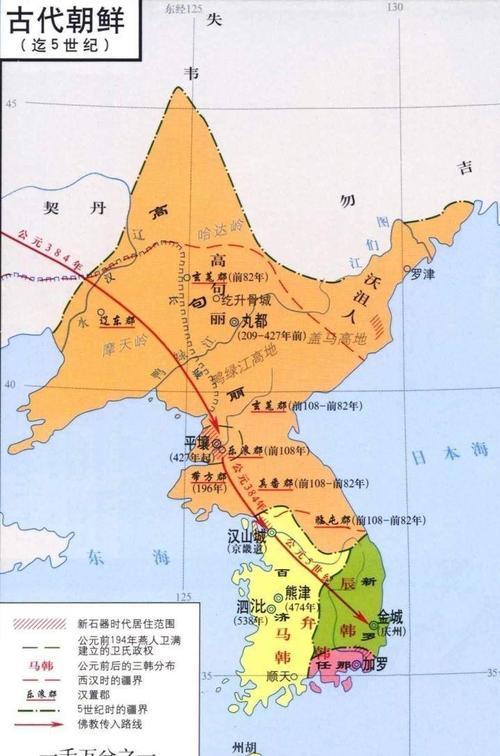

隋炀帝和唐太宗,为何一直执着于消灭高句丽? 自从南北朝割据百年最终被隋朝完成统一,整个隋朝时期,以及唐朝初期,高句丽这个名字,就一直出现在当朝统治者的征伐名单之上。 隋朝灭亡的原因有许多种解释,有认为主要是隋炀帝的暴政、挥霍,也有认为是从隋文帝征伐高句丽未果后,隋炀帝三征高句丽的战争失利,耗费了大量人力物力,劳民伤财。 但即便如此,而后的唐太宗李世民也选择了征伐高句丽。在李世民也没有取得什么成果,他的儿子唐高宗李治,也仍然将消灭高句丽作为当朝的重要目标。 两朝四代四位皇帝的轮番征伐,在中国历史上也是极为罕见。 这四位皇帝中,既有如隋文帝杨广终结乱世的一代名帝,唐太宗李世民这样的千古明帝,也有唐高宗李治这样的贤帝,还有隋炀帝这样以暴君形象闻名的皇帝。 四位风格迥然不同的皇帝,却在征伐高句丽这么一件事上态度的统一,让人不由得发问:为什么他们一定要灭掉高句丽呢? 1、高句丽的军事威胁 很多人可能以为高句丽是什么小国家,但高句丽强盛时期的疆域广阔,不仅包括中国东北地区,还扩展到朝鲜半岛北部和中部。其军队人数顶峰之际更是高达60万。 可以说,隋唐时期的高句丽,不是什么地区性的小国,可以说是有着地区霸权的国家,甚至可以说有着与唐朝争夺东亚霸权的潜力。 虽然表面上高句丽向隋唐俯首称臣,但实际上一直将中原王朝视为主要的竞争对手。 2、收复辽东地区的军事与政治意义 高句丽所在的辽东地区,是连接中原与东北亚的重要通道。 对于中原王朝来说,高句丽就像卡在喉咙中的鱼刺,如鲠在喉。 高句丽对于隋唐的阳奉阴违,使得唐朝不能够更有效地控制这一战略要地。 而在政治意义上,辽东地区从战国时期,就被当时的燕国纳入了版图中,汉朝时,更是将其纳入了中原王朝的郡县制度中。而从汉末开始,高句丽就与之后的魏晋等争夺地区的控制权。 作为中原一脉相承的王朝,收复辽东地区,隋唐自然有着收复失地的政治意义。 3、扩大帝国的影响力,确立霸主地位 高句丽在辽东地区的掣肘,使得唐朝在东北亚的战略布局收到影响,无法向东北亚传递影响力。 在唐朝时,高句丽更是沿唐修建高丽长城,并与西部的突厥联盟,企图形成唐朝在整个北亚的不利形势。 由于这些原因,所以隋唐四代皇帝,都不约而同的选择了征伐高句丽。 隋文帝杨广公元589年灭陈统一中原后,只休养生息了9年,公元598年派遣水陆两军30万进攻高句丽,但陆军因为补给不足,粮草供应不上。水军从东莱出海直抵平壤,但海上遇大风损失惨重。 隋炀帝杨广继位后,更是于公元611年、613年、614年短短五年时间三征高句丽,公元一征高句丽时的军队人数,就已经突破百万,号称两百万,但都因为补给等问题以失败告终。 唐太宗李世民,也因为盟国百济被高句丽攻打,于是不顾大臣反对,公元644年派兵征伐高句丽,但仍然也因为冬天补给,选择撤兵。 而到了唐高宗李治继位后,迎来了千载难逢的良机,公元666年,高句丽实际掌控军事的泉盖苏文去世,而他的三个儿子因为权力发生内斗,高句丽大乱。 唐高宗李治借此机会,终于在公元668年灭亡了高句丽,在高句丽古地上设立了安东都护府。 李治也终于完成了其父李世民征伐高句丽前的希冀:“今天下大定,唯辽东未宾,后嗣因士马盛强,谋臣导以征讨,丧乱方始,朕故自取之,不遗后世忧也。”