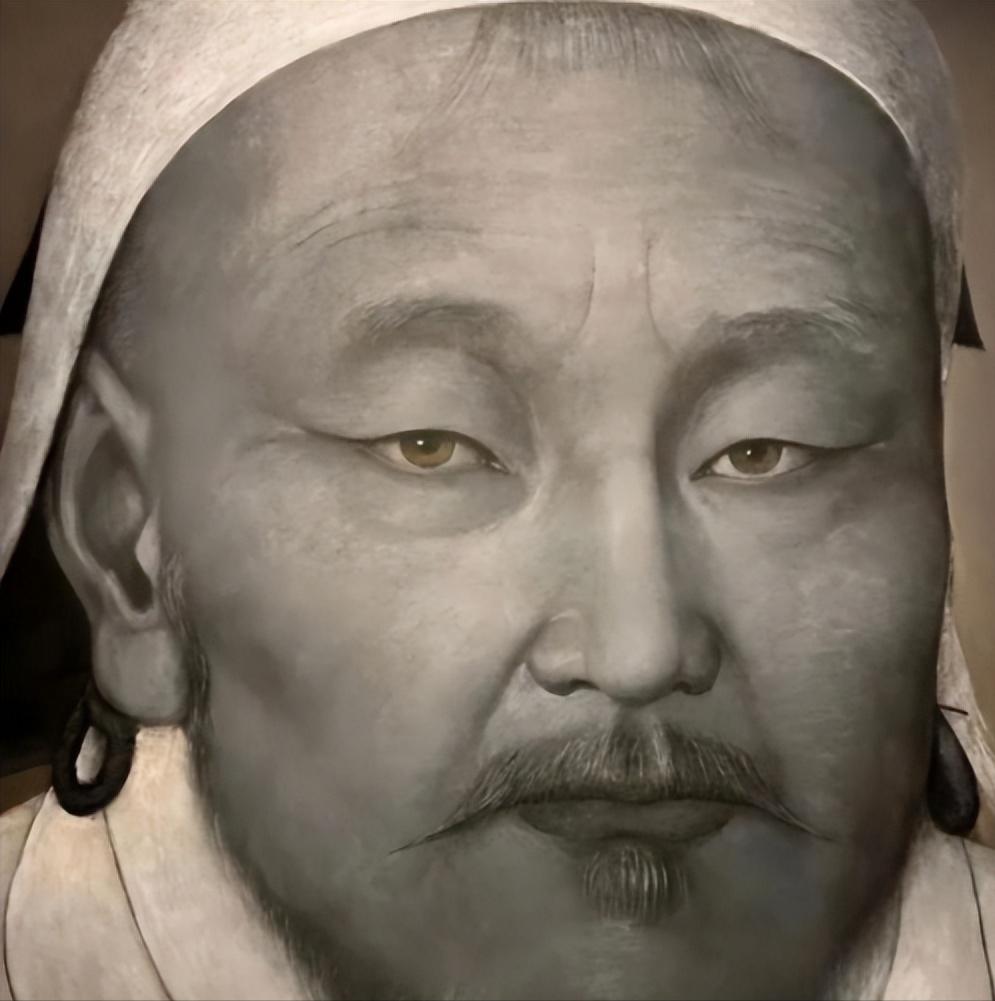

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来。 1952年,在北京的某个不起眼的街角,一个中年女子摆起了地摊,上面铺满了各式字画,有山水,有人物,在阳光下静静地等待着它们的归宿。 这些画作对于过往的行人来说,或许只是些无人问津的旧物,可对于一位北大教授来说,却是意外的惊喜。 这位教授,名叫史树青,一位对古玩字画有着狂热爱好的文物鉴定专家。他在这堆看似普通的字画中,发现了一张非同寻常的画像——成吉思汗像。 这次不经意的相遇,让这幅尘封已久的画作,从此踏上了一段奇妙的旅程,最终落户国家博物馆,成为镇馆之宝之一。 早年间,他就曾以两毛钱的低价购得丘逢甲的作品,这一“捡漏”经历让他声名大噪。而这次与成吉思汗画像的相遇,更是他传奇人生中的又一次高光时刻。 这幅成吉思汗画像并非成吉思汗生前的作品,而是由他的孙子忽必烈于1278年命画匠根据自己的记忆绘制而成。 画中,成吉思汗身着白色毛绒衫,目光深邃,透露出一种不怒自威的气势,同时也流露出一丝慈祥。这或许正是忽必烈记忆中爷爷的形象,一位战功赫赫却又充满亲情的长者。 这幅画作的流传过程也颇为曲折。它最初是由一位蒙古亲王赠予陈宦,作为双方友好往来的见证,后来作为遗产传给了崔月荣。 成吉思汗生前曾留下“四不许”遗嘱,其中一条就是不许为他画像。这与游牧民族的习俗有关,他们习惯隐藏自己的行踪,不希望后人通过画像找到自己的陵墓。 因此,成吉思汗的画像极为罕见。这幅画像的出现,打破了人们的固有认知,也引发了学术界的广泛讨论。 史树青深知这幅画作的珍贵价值,但他并没有将其据为己有,而是选择无偿捐赠给国家博物馆,让更多人能够欣赏到这幅珍贵的历史文物。 他的这一举动,体现了一位知识分子的高尚情操和爱国情怀。国家博物馆组织了包括张珩、启功、徐邦达在内的多位知名专家对这幅画进行鉴定。 专家们一致认为,从纸地、墨色、人物形象、提鉴文字和用笔等方面来看,这幅画确实是目前发现的最早的成吉思汗画像真迹,具有极高的历史和艺术价值。 这幅画作的发现和捐赠,不仅是文物保护事业的一大成就,也体现了中华民族对文化遗产的珍视和传承。 它像一面镜子,映照出历史的沧桑变迁,也像一座桥梁,连接着过去与现在,启迪着未来。这段故事,必将继续流传下去,激励更多人投身于文物保护事业,为传承中华优秀传统文化贡献力量。 信息来源:揭秘成吉思汗“四不许”遗嘱:不许别人为他画像