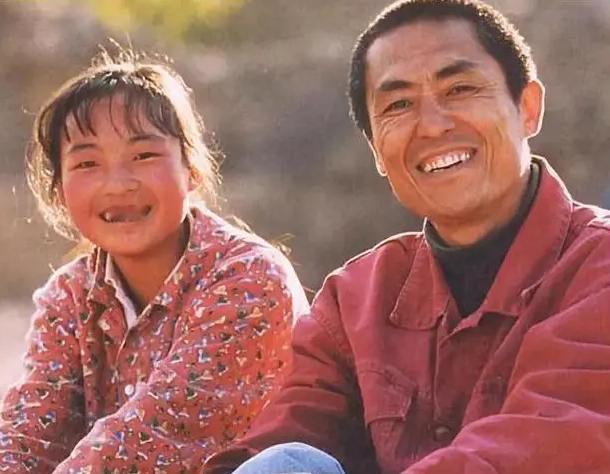

1999年,张艺谋捧红了农村女孩魏敏芝。拍完戏后,魏敏芝想进演艺圈,张艺谋却不同意:“你不仅长得不好看,身材还不好,进什么娱乐圈,不如考个好大学!”未曾想,正是这句话使得她改写未来。 故事的开端是一部特殊的电影——《一个都不能少》。张艺谋挑选演员时,坚持真实至上的原则,他走遍乡间寻找没有表演经验的普通人。 年仅13岁的魏敏芝,凭借质朴的气质从众多女孩中脱颖而出,成为电影女主角。 魏敏芝出演的“魏老师”形象,与她真实的人生形成了微妙的重叠——一个站在变革边缘的小女孩,注视着更大的世界。 在银幕上,她帮助失学儿童重返课堂,传递了一种朴素却有力的教育意义。然而,电影成功后,魏敏芝却陷入了现实的挣扎。 小镇的平凡生活与镜头前的光环产生了巨大反差,她渴望摆脱这种单调,向往成为一个演员,甚至是“下一个巩俐”。 但张艺谋的一番话让她深受打击:“你进不了娱乐圈,你的未来在书本里。”魏敏芝一度难以接受这样的评价,但话语中的冷静现实逐渐显现,它点燃了她的另一种斗志。 魏敏芝放下了演员梦,重新审视自己的道路。那时,她家境贫寒,周围环境更谈不上提供良好的教育资源。 尽管如此,她决定拼尽全力考取大学。 这一转折并不容易——在中学,她的成绩一度平平,甚至遭受过一些同学的嘲笑,“演了电影又怎样?还不是一样考不上好大学。” 魏敏芝的家人也不理解她为什么突然对学习产生如此大的执念。夜晚的小煤油灯下,她伏案苦读; 清晨的乡村路上,她嘴里默背着英语单词。偶尔有人提到她当年在电影中的风光时,她只低声说道:“那不是我想要的,我想证明更多的东西。” 高考那年,她以超乎预期的成绩考入西安外国语大学。这不仅是她个人的胜利,更是对张艺谋当年那句“不如考个好大学”的有力回应。 媒体得知消息后,纷纷报道她的逆袭故事,一时间,她从“消失的童星”再次成为公众视野中的焦点。 进入大学后,魏敏芝并未急于摆脱过去的标签,而是选择接受它,并以此为动力。她意识到,自己的经历可以为更多的人带来启发。 她积极参与各种活动,代表学校在演讲比赛中获奖,甚至开始尝试导演和编剧课程。 这时,魏敏芝真正明白,电影的意义不仅在于光环,而在于传递价值和影响。 然而,她的道路并非一帆风顺。 由于早年的电影经历,她在学校中一度被贴上“特殊身份”的标签。有些人质疑她是不是依靠关系才进入大学; 还有些人将她的每一次失败放大,认为她不过是昙花一现。 面对外界的议论,魏敏芝选择以沉默应对,默默提升自己。她在毕业论文中写道:“如果说《一个都不能少》是我的起点,那么生活教会了我,每一次起点都不是终点。” 几年后,魏敏芝没有进入演艺圈,而是选择赴美继续深造,主攻传媒和教育领域。 她的努力逐渐被更多人认可,她开始出席教育论坛,分享自己的成长经历,并鼓励农村孩子追逐梦想。 此时,她已经从当年那个面对镜头略显木讷的小女孩,成长为一个自信、坚定的青年。 魏敏芝最终选择回国,投身于教育事业。从镜头前的“魏老师”到现实生活中的教育倡导者,她完成了一个意义深远的转变。 在一场关于乡村教育的演讲中,她提到:“张艺谋导演当年的那句话,改变了我的人生轨迹。梦想并不是固定的,它可以在不断的实践中找到新的方向。” 通过努力,她成立了一个致力于改善乡村教育资源的公益组织,将自己的个人故事与电影传递的理念结合起来,为偏远地区的孩子提供更好的学习条件。 她说:“如果没有教育,我的命运不会改变。而每个孩子都应该有改变命运的机会。” 魏敏芝的人生故事是一个从梦想中跌落,又在现实中找到更大意义的过程。张艺谋的那句严厉评价,既像是一场警钟,又如一盏指引方向的灯,让她在人生的迷雾中看清了自己的路。 这不仅是魏敏芝一个人的故事,也折射出无数普通人对自我价值的追寻与坚持。 在这个意义上,她真正完成了从银幕角色到现实角色的升华,也为更多普通人带来了希望。 魏敏芝不再只是《一个都不能少》中的女孩,她已经成为自己人生的导演,用实际行动诠释了梦想的多样性。