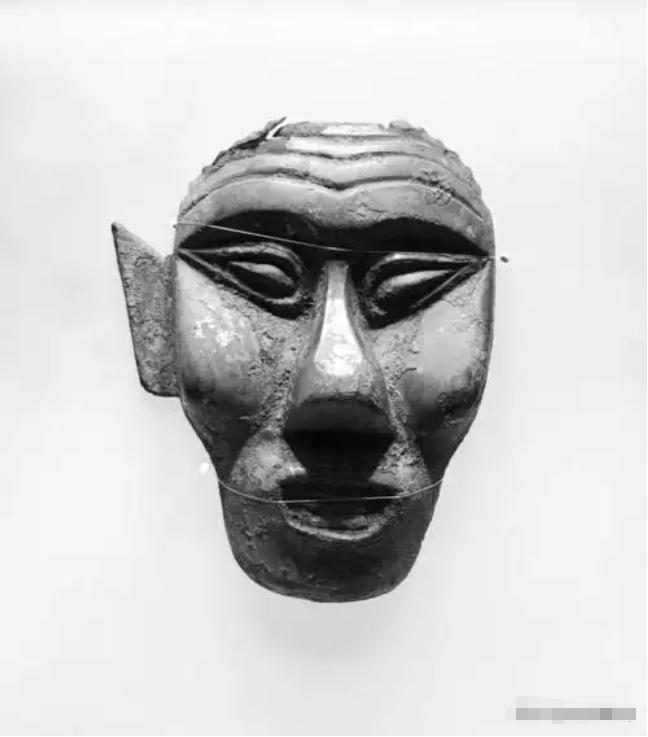

1940年,吉林惊现一件鎏金面具。不料,韩国人看到这件文物后,竟声称这是满洲属于他们的证据,非但毫不顾忌,反而愈发放肆地要求将满洲归还给大韩民国。 (主要信源:1。吉林省博物院网2。中华古玩网) 1940年,吉林省的考古发现,本应是一次令人振奋的文化之旅,却意外点燃了中韩两国之间关于文化传承和领土主权的激烈争论。一块鎏金面具,仿佛一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪,将历史的迷雾和现实的纠葛搅动得更加扑朔迷离。 那一年,在吉林的厚重土壤中,考古人员发现了一道耀眼的金色光芒——一尊重达128克的金面具。 经初步研究,专家们认为该面具出自古扶余国,一个公元前便扎根于吉林的土地。 扶余国的手工艺之精湛,尤其是陶器与金属制品的制作,享誉四方,而这金面具的出土为研究该国历史文化提供了宝贵的实证。 然而,风声走漏后,韩国方面突然声称此面具属于他们,仅凭一本教科书中的古代面具图片与之“形似”,不符实的证据居然还掀起了一场领土争议。 他们竟妄言“满洲”应归还,将金面具作为辽宁、吉林、黑龙江三省归属韩国的“铁证”。 如此异想天开,连旁观者都惊掉了下巴,不禁让人怀疑他们是否误入了异次元的历史世界。 韩国的论点根本站不住脚,所谓“相似”不过是主观武断,缺乏科学根据。专家比对两面具风格,证明其设计思路南辕北辙。 即使真有相似之处,也不能将面具冠以韩国之名,更不应以此为由觊觎满洲。这种行径,不外乎是刻意撞击的瓷器,还一头撞上了硬墙。 面对如此无理的要求,中国专家自然不会置之不理。他们对金面具的每个细节进行了深入剖析,从材料、工艺到装饰纹样,无一不与扶余国文化紧密相连。 同时,对中国东北地区的历史与文化进行深挖,证实扶余国是一个与韩国历史文化并无直接关系的独立王国。 韩国学者却坚持声称扶余国是古代韩国的领土,他们提出扶余国君在亡国后逃亡高句丽寻求庇护作为证据。 还试图将来自高句丽的政权与后来朝鲜半岛的新罗等政权串联,以此编织出一个自古以来满洲就是韩国领土的荒诞说法。这种篡改历史的行为,无异于自称“历史的创造者”。 在一次颇受瞩目的公开辩论中,中国专家们以充分的论据和深入分析,强力支撑了自己的立场。 相对之下,来自韩国的专家们却似乎缺乏足够的论据支撑,只能重复他们对“相似性”和“历史渊源”的强调,未能取得实质性的进展。整场辩论引来了全球广泛的关注,最终韩国专家们在这场学术争论中失利。 尽管“鎏金面具”一事暂告一段落,它所引发的关于文化传承和领土主权的问题却远未得到解决。韩国方面的行为,不免让人对其在文化侵蚀和领土扩张方面的企图有所察觉。 近些年来,韩国在诸多场合多次进行此类操作,比如将中国的汉服、端午节等传统文化声称为己所有,甚至试图将中国一些重要的传统节日申请为世界遗产。 对于韩国的这些试探和挑衅,中国方面始终保持了冷静且克制的态度,同时坚定不移地捍卫自身的文化权益与领土完整。 中国还进一步加强了对文化遗产的保护和传承工作,积极向外界展示中国丰富的历史与文化,以增强国际社会对中国文化的了解和认同。 “鎏金面具”事件同样激发了公众对于文化传承和领土主权问题的深刻思考。 文化无疑是一个民族的精神支柱,而领土则被视为一个国家的基石。每一个国家和民族都有责任维护自己的文化遗产,珍视自己的领土疆域。中韩两国作为邻国,文化交流历史悠久,源远流长。 历史遗留的纠纷与现实利益的摩擦,使双边关系变得颇为复杂和微妙。“鎏金面具”事件正是两国在文化和领土问题上纷争的一个典型案例。 中国一贯主张,基于对历史事实的尊重,通过对话与协商来解决两国之间的矛盾和分歧。 期待韩国也能正视历史,摒弃不切实际的幻想,与中国共同推进,构建一个和谐稳定、友好的邻里关系。历史车轮滚滚向前,真理总会大白于天下。 只有秉承和平共处、合作共赢的理念,中韩两国才能共同擘画一个美好的未来。在互联网时代,那些“偷文化”的伎俩终将反噬其身。与其费尽心机地“碰瓷”,不如沉心静气地致力于自身文化的传承与发展,这才符合正道的光辉。 “鎏金面具”事件并非孤立事件,它反映了韩国近年来日益高涨的民族主义情绪。 一些韩国学者和民众试图通过“创造历史”来提升民族自豪感和国家软实力,将文化侵略作为一种政治工具,在国际社会中为自己争取更多的话语权和利益。 这种做法不仅无助于解决问题,反而会加剧两国之间的矛盾和摩擦。 最后,希望韩国能够认清历史真相,放弃不切实际的幻想,与中国携手共进,为地区和平与繁荣做出贡献。 毕竟,睦邻友好才是长久之计,搞“碰瓷”和“偷文化”这种小动作,最终只会损害自身的形象和利益。