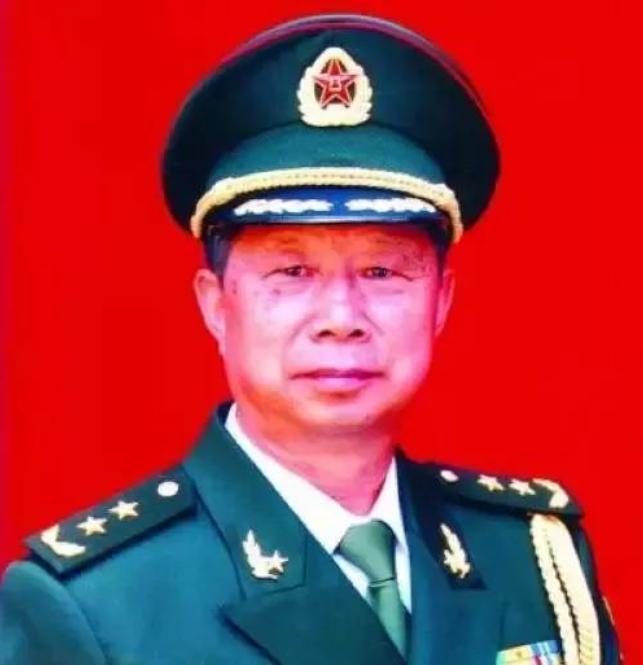

老山战役中,粟裕的儿子粟戎生站在一旁,听到有战士说:“若能在敌人的头顶上装个火眼金睛,那该多好!”粟戎生微微一笑,毫不犹豫地回应道:“好。” 信源:来自滕叙兖著。红色年轮将帅系列开国元勋的子女们[M]。2011 “戎生”这个名字听起来就像是和军旅生活有着不解之缘。 粟戎生,开国大将粟裕之子,他的人生轨迹并非简单的“将门之后”,而是浸润在硝烟与汗水中的奋斗史诗。 烽火连天,战鼓雷鸣,一个英勇的后代在此乱世中呱呱落地。那是1942年,抗日战争的火势正炽,新四军如潜龙在渊,于敌腹地巧妙周旋。就在这烽烟四起的年头,粟戎生降生于世。 当时,粟裕忙于领兵应敌,无暇顾及家庭,戎生只得暂居外祖父家,被祖父母带大。他的儿时摇篮曲,是那隆隆的战鼓,而非寻常儿谣。 为逃脱敌军的搜查,戎生之外婆冒着巨大风险,在其两岁时送至粟裕处。自此,戎生开始了他与军队相伴的童年,成为军中最小的“兵士”。 在戎生三岁那年,粟裕在河边递给他一根竹筒,令他下水习泳,母亲楚青虽忧心忡忡,而粟裕则坚信勇者必先磨炼。这段经历在戎生心中播下了勇敢的种子。 戎生并非温室之花,粟裕对其要求甚严,他必须恪守军纪,不得挑食,夜行军中亦不准哭泣。 在父亲的锤炼之下,戎生迅速成长,逐渐适应了艰苦的军旅生涯,铸就了坚定不移的品性。 戎生的童年是在军队的托儿所中度过的,随部队四处转移,在战火声中茁壮成长,培养了异于常人的毅力。 戎生儿时目睹了父亲指挥的高邮邵伯之战,这场战斗重创了日军,并创下了抗战以来的辉煌纪录。 这场胜利无疑在戎生的心灵深处留下了印记。 六岁时,他随父亲经历了淮海战役与渡江战役,亲见父亲的用兵之道。 粟裕的身教言传,渐渐影响了戎生,为他将来的军事生涯和建功立业埋下了伏线。戎生五六岁时便开始学习射击,在父亲的指导下,从小就立下了“执枪从戎,保疆卫国”的志。 1951年,粟裕调至北京总参,戎生亦到了就学之年。他进入了实行军事化管理的八一小学,继续着与军队紧密相连的岁月。 尽管身为高官之后,粟戎生却从未要求特权。他谨记父亲的教诲,在校园里过着简朴的生活,学习非常用功,训练也异常投入。 有的教师甚至怀疑他并非粟裕的骨肉,因为他所付出的汗水和努力远超常人。 粟戎生凭借自己的勤奋和优异的学业成绩,成功进入哈尔滨军事工程学院,选择了导弹技术作为主修方向。该学院在当时代表了中国军事科技领域的尖端水准,所学皆为尖端科技。 在那里,他持续发扬刻苦求学的精神,努力吸收各种军事科技知识,为他将来在军事领域内的发展奠定了坚实的基础。 完成学业后,粟戎生响应国家的征召,投身于抗美援越的战场前线。他并未选择留在安全的后方岗位上,而是坚决请求赴前线,那里的环境艰苦,危机四伏。 他从基层排长做起,依靠自己扎实的军事素养和实战经验,逐渐晋升至连长职务。在抗美援越的战场上,他成功击落数架敌机,为中国军队夺得了制空权。 当珍宝岛自卫反击战爆发时,戎生又毫不犹豫地奔赴战场,誓死捍卫国家领土的完整。他身先士卒,英勇抗敌,在战斗中的出色表现为胜利作出了重要贡献。 十五年后,对越自卫反击战一触即发,此时的戎生已是67军参谋长。他率领部队奔赴老山前线,并负责收复老山和者阴山。临行之际,粟裕将军特别叮嘱他全力以赴,确保完成重任。 老山一带的地形错综复杂,传统的侦察手段难以奏效。戎生回想起童年时操纵航模的情景,于是一个大胆的点子在他心中酝酿:用航模搭载相机执行侦察任务。 他指导技术人员对航模进行改造,成功研制出简易版的无人侦察机。 这款原始的“侦察机”飞上天空之后,带来了清晰的敌方动态信息,极大地支援了作战决策,被战友们昵称为“敌人的火眼金睛”。 戎生巧妙融合个人兴趣与实战需求,展现出他在军事创新思维和实践方面的才华。 在攻打211高地的战斗中,戎生不顾众人的劝阻,坚持深入潮湿闷热的“猫耳洞”进行敌情侦察。 几日的观察后,他发现了一条通往敌军核心阵地的秘径。他立刻组织了一支精锐小分队,在炮火的掩护下,对211高地实施了突袭。 16分钟后,211高地被成功攻占。 这场战斗的胜利,充分展示了戎生出色的指挥能力和灵活的战术。 即使在和平年代,戎生也从未停下脚步。 2006年,戎生参加了“重走长征路”活动。 一路上,他认真记录沿途的地形地貌,仔细研究地图上的路线,仿佛回到了当年的战场。