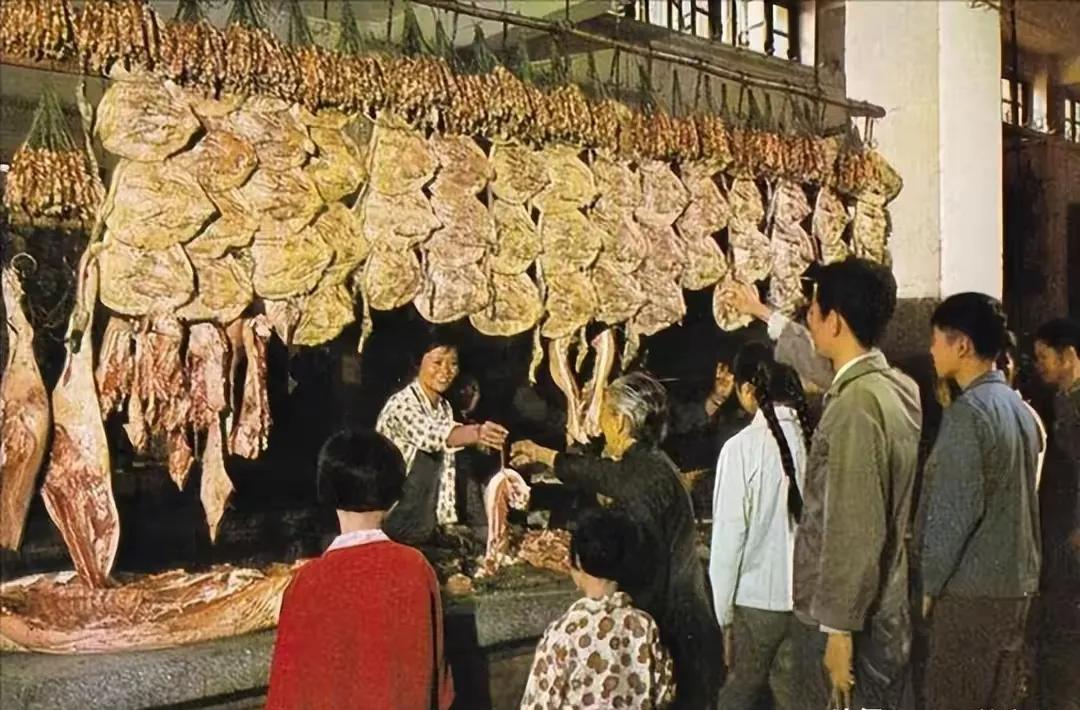

70年代人情味浓,菜香扑鼻,年味醇厚。如今,年无年味,人失人情,这中间到底怎么了?时代变迁,真的要让浓浓的“味儿”都变淡吗? 我是75年代出生的人,童年和少年时的年月总是满满的香味和人情味。那时候,咱村里谁家杀猪,消息不用传,全村人便都知道了。大老远就能闻到猪肉香,那时哪怕吃上一口白肉,也是幸福得不得了的事儿。那时每逢过年,家家户户都忙着蒸年糕、炸油饼、腌酸菜,整个村子都是各种食物的香味儿。门前挂着的红灯笼,屋里大人写的对联,还有孩子们围着长辈讨红包、放鞭炮,年味是从腊月开始酝酿的,那时候的新年就像是言说不尽的节日,它给我们这些小孩带来了满心欢喜。那时村里人和人之间的关系,真的是亲如一家。谁家有事,大家都去帮忙,根本用不着求人。记得每到秋收,都是谁家收割完了,就赶紧去帮下一家。一家一户的力量是微小的,但全村齐心协力,大伙一块儿干,那真叫个痛快。村里的王大爷是出了名的“好人”,家里养了头大水牛,每逢种地,家里的牛都是谁有需要就借谁使唤,那种无私和信任,放到现在很难想象。那时候啊,村里没自来水,打水得去村头那口老井,一群小伙伴撸起袖子,天不亮就去排队打水,井边总是热热闹闹的。到了傍晚,村子中的老树底下,聚着一帮老人,天南海北地聊,那是他们的“新闻联播”。这些年,我常常回想起那些时光,总觉得那时候人的心胸宽广,是因为他们的生活是彼此交织的,每个人都带份暖意。 可不知道从哪一天开始,年味、菜味、甚至人味似乎都在无声无息地消散了。年三十的钟声和商场的打折信息一样嘈杂,却少了那份情感的压舱石。现如今,满桌子山珍海味已经司空见惯,偏偏少了那口说不清的“年味”。我们现在有太多东西看似精致,但少了一份天然的质朴。邻里之间,小区住了好久也认识不了几个人,不像以前,一条村路走下来能跟人聊个把小时。许多年不见的老朋友,一桌子人坐下来,竟然不知道该聊些什么。各种电子设备把人隔绝在屏幕后,反而让面对面的交谈成了困难。我小的时候,每到过年就能闻到家家户户炸饺子的香味和那股浓郁的团圆饭气息。如今回到老家,走在街上,能闻到的只是汽车尾气和冷漠的快递小哥。生活是变得方便了,不再为一口肉馋的直咽口水,但现在心里总觉得缺了点什么。我知道这时代的变化是我们不可逆的潮流,但是总觉得,少了一份原来简单真挚的快乐。小孩子们不再跑街串巷地提着灯笼嬉笑打闹,他们有更多“高科技”玩具,却少了故乡那段淳朴快乐的时光。村头那个老井早已废弃,王大爷家的水牛也再没人惦念。老人们聊着儿女在大城市买房的艰难,却少了那份安心和踏实!年味不再,只是一种牵挂,只在心中萦绕的回忆,想起心头便是暖暖,竟有些想哭的冲动。 这样的变迁让我思考,人情味还有多大的价值?在当下这个快节奏、无烟火的时代,我们能否通过另一种方式找回我们失去的那份“味道”?这种精神内涵不应该被时间遗忘,而应成为一种永恒的追求。即便身处繁华,我们仍希望有那么一隅,是属于内心的归宿,是可以停下来感受温暖的地方。我们无法留住过去的每分每秒,但也许可以在我们的生活中寻找那份岁月里的温情。 #60年代话题# #八十年代的话题#