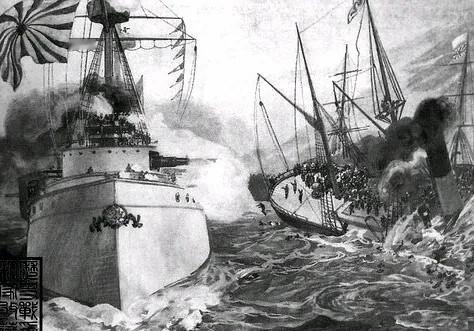

丰岛海战的消息传到北京,清政府并没有太多激烈的反应。在他们看来,虽然死的是清军,但被日本击沉的运输船属于英国,英国政府对此不可能保持沉默。有些人甚至暗自庆幸高升号事件的发生,认为这样就可以把英国拉下水,就可以依靠英国来牵制日本,实现所谓的“大国均势”和“以夷制夷”。 1894年7月25日,丰岛海战的消息传到北京,在大多数清政府官员看来,这场战斗虽然造成了清军伤亡,但被日本击沉的运输船"高升号"却是英国籍商船。清政府官员们私下议论,英国政府对此事断然不会保持沉默,必将对日本提出严正交涉。 有些官员甚至暗自庆幸"高升号事件"的发生。他们认为,既然"高升号"是英国籍商船,英国势必会介入此事。如此一来,清政府就可以利用英国的力量来牵制日本,实现所谓的"大国均势"。这些主张"以夷制夷"的官员认为,面对日益强大的日本,清政府军事实力难以抗衡,唯有依靠列强的力量才能维持局面稳定。 然而,清政府内部对如何应对丰岛海战却出现了严重分歧。主战派官员认为,此时正是清政府出兵攻打日本、夺回失地的大好时机。他们力主清政府应当立即对日宣战,趁英国介入之际,一举扭转战局。但主和派官员则持相反意见,他们担心贸然对日开战会进一步激怒列强,使清政府陷入四面楚歌的不利境地。他们主张清政府应当先与英国进行外交协商,借助英国的压力迫使日本退兵,避免战事升级。 随着主战派与主和派的争论愈演愈烈,清政府内部的矛盾日益激化。光绪帝本人虽然赞同主战派的主张,但慈禧太后却力挺主和派。在两宫意见相左的情况下,清政府的决策陷入了瘫痪,政令出现混乱。一时间,朝野上下议论纷纷,人心惶惶。 与此同时,朝鲜国内的民心也随着战事的发展而变得越发浮躁。朝鲜民众对清政府久久未能解救朝鲜的无能表现愤怒,抨击清政府见死不救,见利忘义。一些地方还爆发了群众性抗议活动,要求朝鲜政府与清政府断交,转而投靠日本。社会秩序的混乱给朝鲜政局平添了新的变数。 清政府原本期望通过"高升号事件"拉拢英国,牵制日本,但现实情况却与他们的预期大相径庭。经过调查,清政府官员发现"高升号"虽悬挂英国国旗,但实为英商租借给清政府使用的商船。根据租借协议的条款,若船只在使用过程中发生损坏,清政府须承担全部赔偿责任。更为关键的是,虽然"高升号"上有英籍船员,但在战斗开始前,他们就已弃船逃生,并未造成任何人员伤亡。 英国政府在权衡利弊后,做出了明智而理性的决定。他们认为,在"高升号事件"中,英方并未遭受实质性损失,因此无需对日本采取任何军事行动。英国驻华公使只是照会清政府,要求其根据租船协议,赔偿"高升号"被毁的经济损失。面对英国公使的交涉,清政府除了承认赔偿责任外,再无其他选择。 清政府官员们这才恍然大悟,意识到指望英国出手干预中日争端不过是一厢情愿的幻想。现实狠狠地打了他们一记耳光,粉碎了他们侥幸的"以夷制夷"的如意算盘。丰岛海战及"高升号事件"的发展,迫使清政府开始反思既有的外交政策。他们不得不正视自身的孱弱无能,正视此前对列强的倚赖心理,正视"以夷制夷"策略的不可行性。 与朝廷的踌躇不决形成鲜明对比的是,中国民间舆论对清政府的无能表现出了空前的愤怒。丰岛海战中1000多名将士的惨重牺牲,再加上英国的冷漠态度,成为压垮民心的最后一根稻草。从上海到天津,从广州到武汉,大大小小的城市都爆发了声讨清政府的游行示威。参与者们高呼口号,要求废除与列强签订的种种不平等条约,要求加强海防建设,要求清政府为死难将士讨回公道。一些激进人士更是公然指责皇帝昏庸无道,慈禧太后专权误国,呼吁推翻满清统治,另立新君。 面对民众的怒火,清政府显得手足无措。慈禧太后一改此前的主和立场,斥责主和派阁臣软弱无能,将其撤职查办。而主战派官员也在愤怒的民意压力下,一改此前的激进作风,转而主张与日本通过外交谈判解决争端。光绪帝受制于慈禧太后,对朝政难以掌控,加之战事吃紧,也只能被动应对。种种乱象之下,朝廷的权威受到了极大挑战,统治根基随时面临崩塌的危险。这场社会危机为日后的戊戌变法等一系列变革埋下了伏笔。 丰岛海战沉重打击了中国人的自尊心,也彻底撕下了清王朝最后的遮羞布。1000多条将士的性命,竟抵不过英国人的一个冷淡态度,这是何等的悲哀!如此无能的政府,如此软弱的国家,还有什么存在的必要?在炮火与血泪中,在民众的呐喊与悲愤中,一个伟大帝国的末日悄然来临。