从西安向北,车窗外的关中平原平铺如砥,直到三原县城的烟火气里突然冒出一片灰瓦红墙。三原城隍庙的存在,就像一封被时光妥帖保存的明清官牍——当你跨过那道巍峨的照壁,五进院落的重重门扉次第展开,每一片砖雕的纹路、每一处斗拱的出跳,都在无声诉说着中国传统建筑的雄浑与精巧。这座被梁思成称为"关中第一"的城隍庙,用600年光阴证明:真正的古建瑰宝,从不在云端,而在烟火深处。

明洪武八年(1375年),当首任三原知县主持修建城隍庙时,必定深谙礼制的威严。整座建筑群以南北为中轴,像极了缩微版的宫廷格局:第一进的照壁与铁旗杆划定"神圣领域",第二进的木牌楼与门楼形成"礼仪玄关",第三进的戏楼与钟鼓楼构建"公共空间",第四进的献殿、拜殿直达"祭祀核心",第五进的寝殿则是城隍神的"私密寝宫"。这种"前导-过渡-高潮-收尾"的空间节奏,比《明史·礼志》的记载更鲜活地诠释了明代官式建筑的等级秩序。

最妙的是轴线的"视觉欺骗"。从照壁到寝殿总长220米,却通过逐级升高的台基(每进院落抬高0.5米)、渐次缩小的建筑开间(首进牌楼面阔7间,寝殿仅3间),营造出"步步高升"的心理暗示。当你穿过第四进拜殿时,会突然发现屋顶的高度比前三进高出3米,这种"柳暗花明"的处理,暗合《周礼》"祭不欲数,数则烦,烦则不敬"的祭祀哲学。

三原城隍庙的木构建筑,是民间工匠挑战官式规范的实证。中轴线上的"八卦藻井"戏楼堪称一绝:16组斗拱呈放射状排列,每组斗拱刻有不同的卦象符号,中心的"太极图"藻井采用"悬空吊挂"工艺,没有一根立柱支撑,却能承受800公斤的重量。这种将《周易》哲学融入建筑结构的做法,比北京故宫的藻井设计更具民间智慧。

献殿的"减柱造"工艺更让人惊叹。这座面阔五间的大殿,仅用4根金柱支撑屋顶,其余立柱全部省略,形成200平方米的无柱空间。工匠通过增大斗拱出跳(达1.2米)、加厚额枋(高40厘米),将屋面荷载巧妙转移至山墙。这种"偷梁换柱"的技法,在《营造法式》中被列为"非常规做法",却在三原城隍庙得到完美实践,成为研究明代民间建筑创新的关键案例。

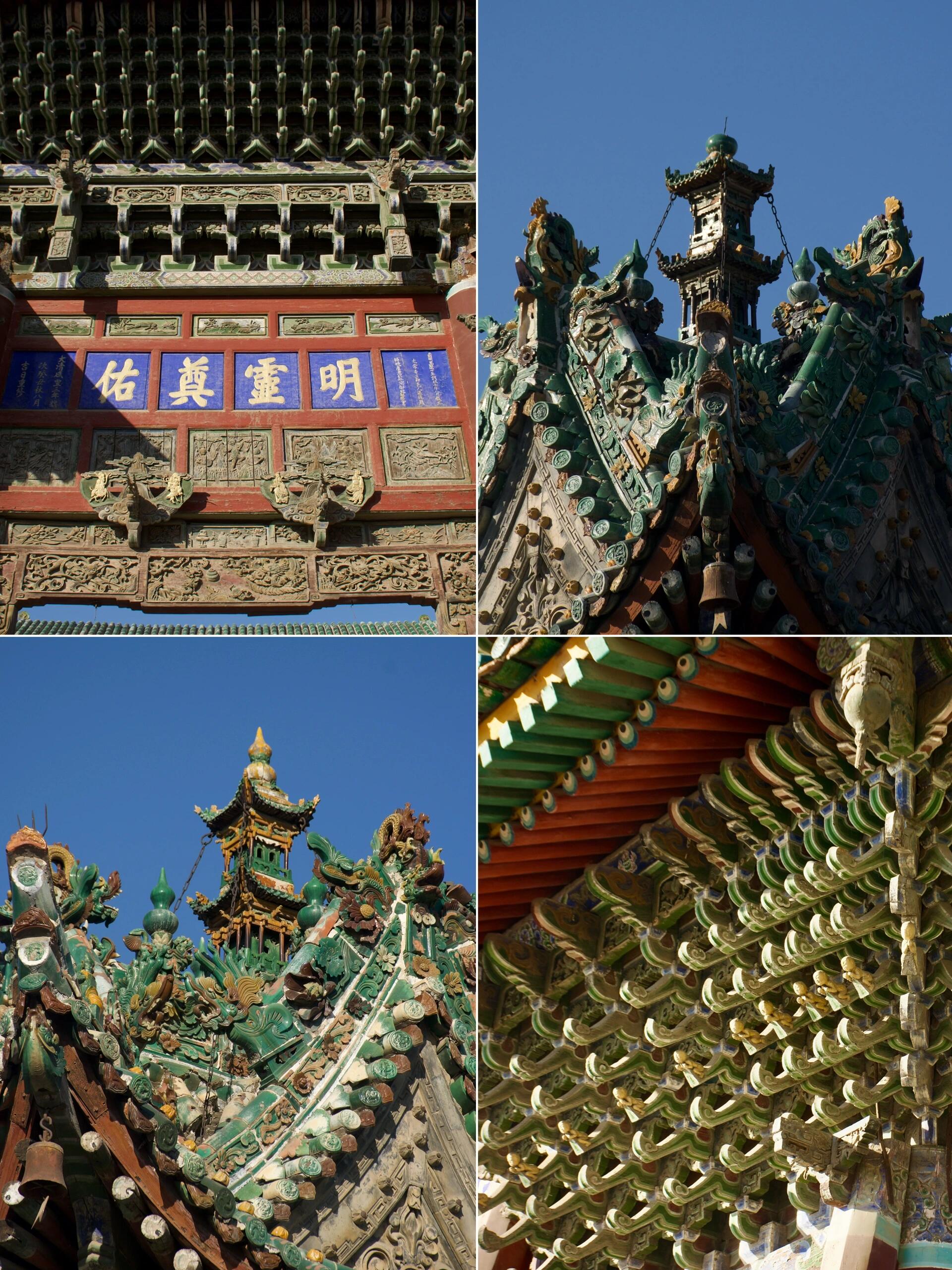

城隍庙的砖雕艺术,是一部鲜活的关中民俗史。照壁上的"鲤鱼跃龙门"采用"多层透雕"技法,最深处达10厘米,鱼身鳞片可数,浪花中藏着"刘海戏金蟾""和合二仙"等吉祥图案;二门的"二十四孝图"则以"浅浮雕+线刻"呈现,"郭巨埋儿"场景中,工匠特意在埋儿的土坑旁刻出发芽的谷种,暗含"天道酬孝"的民间解读;最特别的是寝殿山墙上的"市井百业图",剃头匠的挑子、货郎的拨浪鼓、甚至算卦先生的卦摊都纤毫毕现,连货担上的"三原蓼花糖"招牌都清晰可辨,成为研究明代关中商业生态的珍贵图像资料。

琉璃构件的使用更见匠心。钟鼓楼的屋脊上,"二龙戏珠"的龙身采用"孔雀蓝"釉料,经测定为明代官窑特供;献殿的正吻高达2.5米,龙首含着的"避火珠"实则是中空的铜制风铃,遇风则鸣,既具实用功能,又暗合"龙能致雨防火"的传说。这些琉璃制品在烧制时采用"二次施釉法",先以素胎烧制造型,再手工绘制图案入窑复烧,每一片瓦当的色彩都独一无二,比北京琉璃厂的同期制品更具艺术个性。

三原城隍庙的独特,在于它始终与市井生活紧密相连。清代中期,戏楼两侧增建"观戏廊",每逢城隍诞辰,这里便上演"神戏":台上唱《封神榜》,台下卖蓼花糖,形成"娱神娱人"的独特场景。民国时期,拜殿被改为"三原县图书馆",古老的藻井下,青年们捧着《新青年》阅读,木柱上的"忠孝节义"楹联与墙上的"科学民主"标语并立,成为时代转型的鲜活注脚。

如今的城隍庙更像一座活着的建筑博物馆。每月第一个周末,古戏楼会上演"建筑版脱口秀":工匠后人用快板说唱斗拱的奥秘,中学生在献殿里用乐高复刻减柱造结构,甚至有咖啡品牌在钟鼓楼下设摊,卖"斗拱拉花"的特调饮品。这种"古建+生活"的模式,让600岁的城隍庙日均接待游客超3000人,却依然保持着晨钟暮鼓的仪式感——每日清晨,守庙人会用传统礼仪清扫拜殿,阳光透过雕花窗棂,在"尔来了"的匾额上投射出神秘光影,那是城隍庙与现代生活最温柔的对话。

离开城隍庙时,铁旗杆上的风铎再次响起。这座比西安钟楼早建87年的古建筑群,用五进院落的起承转合,书写着中国传统建筑的生存智慧——它既严守礼制的框架,又在细节中绽放民间创造力;既承载着对神灵的敬畏,又始终与世俗生活血脉相连。下次来西安,与其在人潮中仰望大雁塔,不如驱车30公里,在三原城隍庙的砖雕斗拱间走一遭,你会发现:真正的古建之美,不在史书的宏大叙事里,而在每一片瓦当的纹路中,在每一道飞檐的弧度里,在古建与现世生活的温柔共振里。