本文参考历史资料结合个人观点进行撰写,文末已标注相关文献来源。

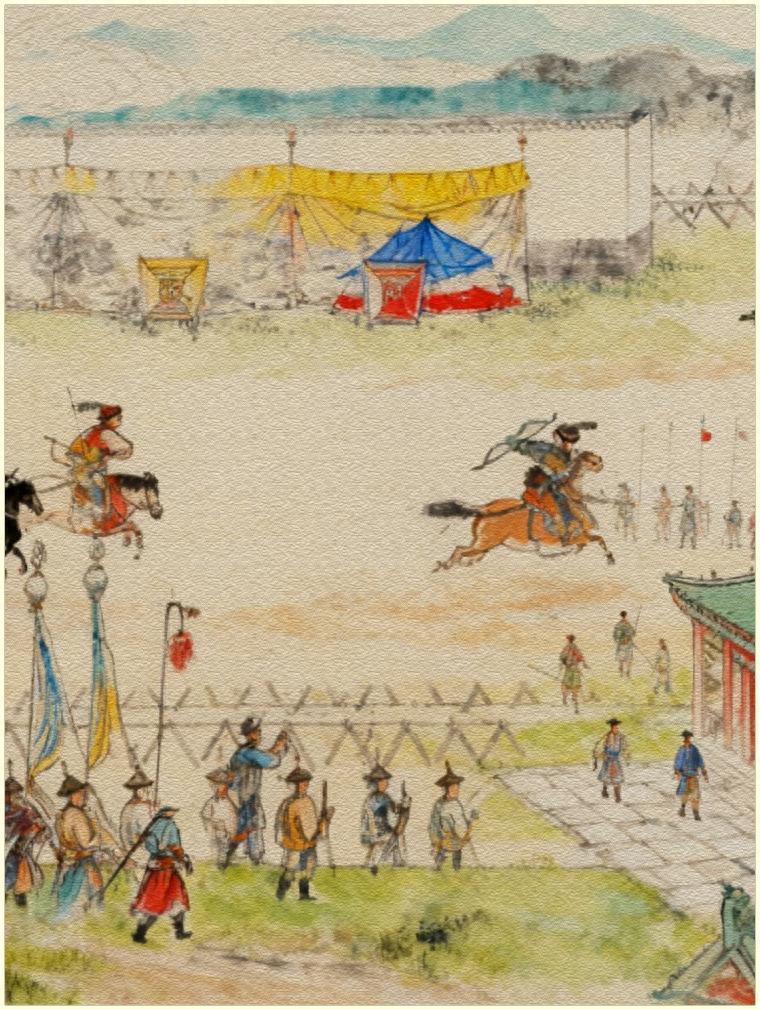

(武举选拔)

道光年间,云南宣威(州)。

宣威有个武生,名字叫做王庭选。

不是唱戏那个武生,而是通过了武举考试的学生,俗称叫做武举人。

别管文举人还是武举人,社会地位都不能算低了,成了举人之后,朝廷给安家费,给发工资(虽然不多),还会给一套代表举人身份的衣服,那老阔气了。

而且做了举人之后,你还可以继续参加考试,保不齐就成进士了。

《范进中举》的故事我们都看过,您看范进挣扎一生,中了个举人,那差点没疯了,可见这个身份的含金量很高。

武举人王庭选在宣威也是有头有脸的人物,日子过的不错,而且宣威王氏在当地是大家族,有钱,经济情况就更好了。

尽管王庭选不是王家的有钱人,可他吃穿总是不愁的。

只是,王庭选啊,毕竟有功名在身,他性格上就有点桀骜不驯,他瞧不起别人,尤其和同族里两个亲戚,一个叫做王庭耀,一个叫做王生林的有仇。

这事儿是作者翻《清实录》翻出来的,具体是什么仇,怎么结的,书里也没说,但是猜测,应该算是血海深仇,梁子那老深了。

您说深到什么程度?王庭耀和王生林因为记恨王庭选,挟私报复,他们忌惮王庭选的举人身份,不敢对王庭选动手,某天晚上却对王庭选一个本家叔叔叫王各二痛下黑手,直接把王各二给杀死了。

王庭选早年丧父,他没有爸爸啊,就是叔叔王各二给他养活大的,从情感上来说,王各二就是他爸爸,您想想,这就是杀父之仇,不共戴天,王庭选是肯定要报仇的。

在古代社会,往往会发生血亲复仇的事件,但王庭选毕竟是举人,哪怕是武举人,他多少是有点文化的,悲痛之中,他没有失去理智,而是马上就到宣威州的衙门报官,控告王庭耀王生林杀害叔叔王各二,要衙门主持公道。

其实这是一桩十分简单明了的故意杀人案件,王各二的尸体上,明明白白的都是刀砍斧劈之伤口,显然是生前遭受了极大的折磨,可让王庭选没想到的是,衙门一顿审,最后审出的结果是:

王各二是半夜在路上走路,被突然出现的野狗咬死的,这是意外事件。

衙门还警告王庭选,说你诬告别人,这是大罪,本来是要收拾你的,念在你是举人,有功名,这次就饶了你,下次再犯,有你好果子吃。

面对这个结果,王庭选纳闷极了,这不是颠倒黑白,视王法于无物么?

哎,王庭耀和王生林会告诉他,王法?老子就是王法!

他俩咋这么狂呢?有原因。

王庭耀和王生林虽然不是举人,但他们是王家的富户,有钱,非常的有钱,如果说他们是乡绅,那他们也是顶级乡绅,当地赋税捐输,他们拿大头,修个桥铺个路,也都是他们出钱,说白了衙门的工作还得他们支持呢,他们早就勾结到一起了,又怎么会为王庭选主持公道?

钱权交易,把这一桩命案压下去了还不算,您说王庭耀和王生林得有多嚣张?为了报复王庭选到衙门告状的事情,王庭耀王生林带了十来个伙计,甚至还叫上了衙门里一个叫做苏贵的衙役来帮忙,一群人大白天明目张胆的冲到了王庭选的家中,开始肆无忌惮的打砸抢烧,很快就把王庭选的家里给洗劫一空。

当时,王庭选的一个族侄,名字叫做王泳明,年轻小伙,血气方刚,他哪儿忍得了这个啊,立刻出手阻拦,结果被王庭耀一刀砍翻在地,血流不止,都没来得及请郎中,不到天黑就断气了。

叔叔的丧事还没办完,眼下又新添了一口棺材,可以想象,王庭选该是怎样的心情。

至亲连丧,家产被掠,他忍无可忍,几天之后,他把大门一关,离开了宣威,开始了申冤告状之路。

这条路,真是远比王庭选想象的还要艰辛。

他到府衙去告状,府衙不接待他,他到按察使司去告状,按察使也不搭理他,没办法,他又往巡抚衙门跑,巡抚了解了案情,也只是哼哈答应着,完全没有要介入的意思。

三次叩响登闻鼓,三次石沉大海,说白了你王庭选再怎么告,你也翻不了大天。

王庭选真的有点心灰意冷了,他就感觉好像所有的司法通道都被一块无形的铁板给牢牢封死了。

难道,王庭耀王生林真的手眼通天?自己就毫无办法吗?

几个月告下来,吃饭花钱,住店花钱,雇车也要花钱,王庭选本来就不是特别富裕,到现在更是已经身无分文,倾家荡产了,但他不服输,他还要接着告。

如今之计,只有一条,那就是进京告御状。

说的很容易,做起来不简单,王庭选可是在云南,在当时的交通条件来说,京师对他无异于是天涯海角。

可是,王庭选已经走投无路了,就算他这个时候放弃告状,返回宣威,王庭耀王生林又会放过他吗?

他退无可退,干脆心一横,徒步从云南出发,历时半年,终于一步一步走到了京师。

我们描述他的这个旅程,一句话就够了,可实际上,其中的艰难,难以言说。

滇黔天险,蜀道之难,地无三里平绝非笑谈,乌蒙山脉连绵起伏,山路陡峭湿滑,雨季泥泞不堪,摔了多少跟头,王庭选根本就记不清。

路途漫漫,吃饭要钱,住店要钱,摆渡要钱,通关各处要钱,王庭选早就没钱了,他只能是风餐露宿,甚至是靠乞讨来换取一点口粮,史书说他这趟是“万里长途”,实际上不如说是要饭之旅。

长途疲劳,水土不服,疾病袭来,跋涉在荒山野岭之间,王庭选好几次昏死过去,硬是凭着练武的底子和求生的意志撑了过来。

小小的王庭选,他几乎是用双脚丈量了大半个中国。

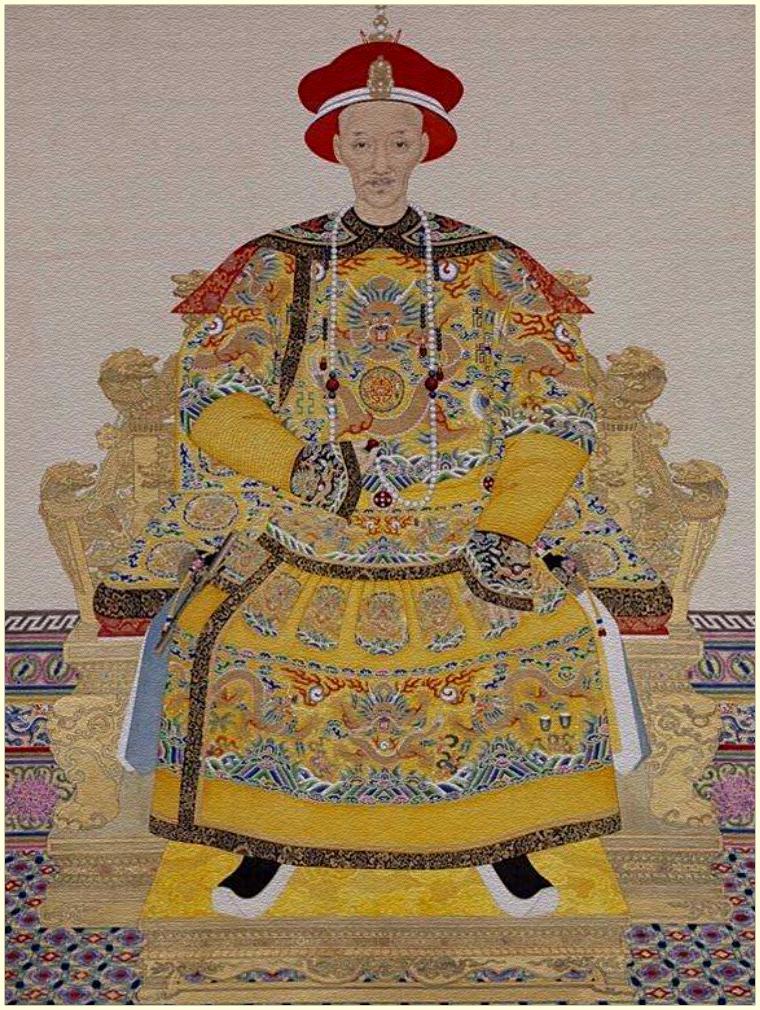

(清宣宗 画像)

皇天不负有心人,终于,他抵达了京师,将诉状送到了皇帝的面前。

至于怎么送到的,记载里没有,但想必也十分困难,王庭选从来没到过京师,人生地不熟,哪儿哪儿他都不认识,他要和各个衙门的小吏打交道,还要经历状纸被踢皮球,被推诿甩锅,反正几经波折,案子才上达天听。

道光皇帝了解案情之后,他非常的生气,脸都气绿了。

皇帝说我为什么生气呢?不是因为这个案子有多么的严重,而是因为地方官员处理这个案子的态度,实在是让人难以容忍。

皇帝指出了三点。

第一,王各二的伤势明明是凶器致死,地方衙门却说是野狗咬死的,这是严重的失职,太荒谬了。

第二,地方衙门的衙役带着被告一帮人跑到苦主的家里打砸抢,还杀人行凶,地方官也不管,这简直罪大恶极。

第三,王庭选在来京师之前,跑到省里还告了好几次,按察使和巡抚竟然不重新验尸,不审问犯人,不接手案件,这是层层懈怠,敷衍塞责,这才逼的老百姓跋涉万里,告到了我这里。

皇帝的愤怒无以复加,他旋即亲自向云南总督伊里布和云南按察使何煊下了一道旨意,让他们立刻重审该案,并且在旨意中特别强调:

《清宣宗实录·卷二百二十四》:务得确情,毋再回护瞻徇,致干重咎。

云南各级官员,审理这个案子的时候,如果再有丝毫的袒护和徇私,一定严惩不贷,重重处罚。

圣旨既下,如雷霆万钧,云南地方官员们立刻重新验尸,控制人犯,保护物证,星夜提审,几个昼夜之后,他们终于将案件如实侦破——

只是这个侦破出来的结果,实在是让人有点哭笑不得。

什么结果呢?

原来啊,这个王庭选和王庭耀王生林,的确是存在私怨,这是事实,但问题是王各二的死,和王庭耀和王生林一点关系都没有,王各二真的是在半夜行路时被树林中钻出的野兽杀死的,至于是不是野狗,那就不知道了。

王各二死后,王庭选没有立刻报丧,反而利用了这个机会,使用凶器在王各二的尸体上留下伤痕,造成王各二是被人杀死的假象,然后以此来诬告王庭耀和王生林。

至于王庭耀和王生林带着衙役苏贵等人到王庭选的家里暴力袭击,抢劫杀人,那更是子虚乌有,实际的情况是,因为王庭选到衙门告状之后,衙门后续要找王庭选问话,于是就派了衙役苏贵和衙役王开泰去王庭选的家里叫他,王庭选以为自己诬告事发,他不敢去,他不仅不去,他还和两个衙役发生口角,起了冲突,动上手了,混乱打斗之中,他还把衙役王开泰给打死了。

那为了脱罪,王庭选干脆再次编造了族侄王泳明被杀的情节,实际上人家王泳明啥事儿没有,活的好好的。

实在是难以想象,道光皇帝看到这封回禀折子的时候,脸上该是什么样的表情。

被冤枉的王庭耀等人很快被放了出来,至于王庭选,记载他被交部议处,不知后事如何,不过一个武举人的功名,自然是保不住了,等待他的,是诬告他人,殴杀官差的沉重罪责,茫茫狱途,肯定是逃不掉了。

哎,读史到此,不禁感叹,王庭选啊王庭选,风雨兼程,乞食跋涉,有这毅力别说武举人了,武状元你也早考上了,你说你,你到底是图个啥呀!?

参考资料:

《嘉庆道光两朝上谕档》

《清宣宗实录·卷二百二十四》

吴映颖.清代刑事证据制度研究.西南政法大学,2023

杨熠.清代“诬告人因而致死”条的法律适用研究——以《刑案汇览》为中心.法律史评论,2024

![所以锦衣卫和东厂肯定有存在的理由[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/8420789404844214296.jpg?id=0)

评论列表