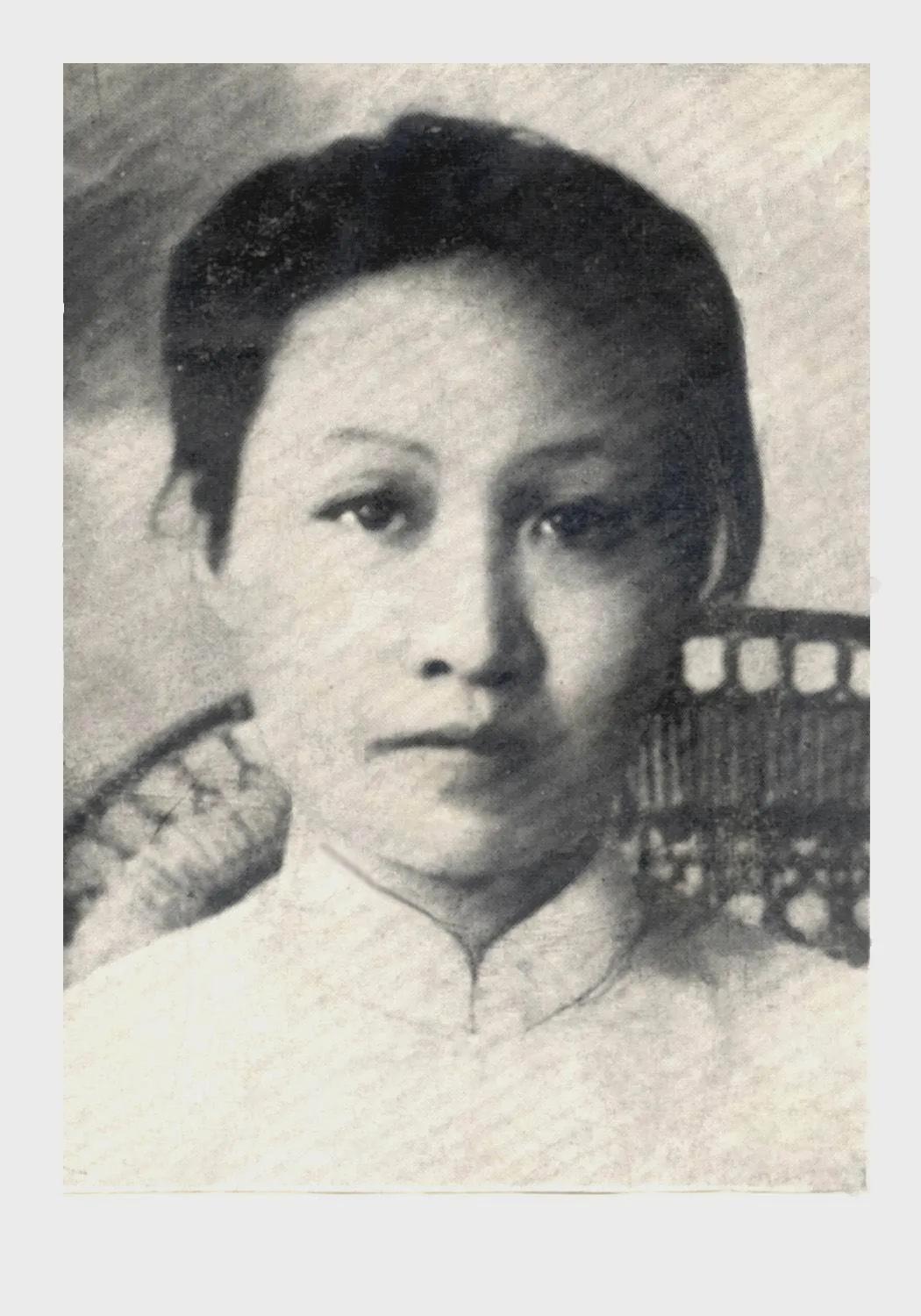

1960年,赵一曼的儿子给毛主席寄了一封信,毛主席回复了6个字 众所周知,抗日女英雄赵一曼烈士为革命献出了宝贵生命,遇害时才30岁,而就义前她曾留下一封充满深情、催人泪下的遗书给儿子陈掖贤(宁儿),可以说任谁读后都会感动的潸然泪下。 然而谁又能想到,女英雄怀着对儿子难以割舍的爱离开人间,可这位烈士遗孤却在人生的道路上走得那么艰辛…… 1956年,陈掖贤毕业于中国人民大学外交系,但他却因为“不适合外事工作”被分配到北京工业学校当政治教师,讲授《马克思主义哲学原理》。 当时教工宿舍十分紧缺,但鉴于他特殊情况,学校领导就特批给他一间平房当宿舍。 尽管陈掖贤擅长教学,讲课也非常受学生欢迎,但他却有很大缺点,不会打理个人日常生活安排,不注意个人仪表,时甚至蓬头垢面,而且也不太注意居室卫生,房间经常十分脏乱差。 尤其陈掖贤性格内向,不爱讲话的表现,更让同事们感觉他每天郁郁寡欢。 其实,陈掖贤抑郁的性格和他的生长环境有很大的关系。 当时赵一曼被派到东北进行抗日斗争,就把儿子寄养在大伯父家,虽然大伯父是个商人,家里经济条件不错,但已有几个子女,也无暇照顾周全,而陈掖贤也知道自己是寄养在这里的,总有一种寄人篱下感觉,久而久之就养成了不爱说话,不爱与人打交道的性格。 尽管后来他也和生父陈达邦联系上了,但他已经再婚,也有几个子女,可以说父子之间的感情非常淡漠。 当时在学校里,陈掖贤正暗恋着他授课的化学分析专业的一个女学生叫张友莲,但由于不敢大胆追求,只能偷偷看看偷偷关怀。 直到该女生毕业了,陈掖贤才光明正大的开始追求写信,而张友莲也接受了他的求爱。 两人结婚后,学校并没有给立即分配住房,于是陈掖贤便带着妻子带着结婚证到城里找旅馆住宿,或者蹭同事的宿舍。 就这样,小夫妻俩在艰难的日子中迎来了他们的女儿,按说说一家三口,虽然日子清贫也应该其乐融融,但这个时候,夫妻俩却出现了问题,最终离了婚。 后来,陈掖贤便将女儿送到四川,由他的姨妈抚养。而张友莲由于受到离婚和离开孩子的打击,不久便得了精神疾病,陈掖贤因家庭变故也日益消沉郁闷。 1960年3月,陈掖贤与同事一起被派往某公社劳动锻炼。尽管劳动强度不大,但他总是被饥饿缠绕着。 当时正值国家经济困难时期,物资非常奇缺,在公社里吃的食物没有菜没有油,只有一个窝窝头,这对于一个劳动力来说确实非常难受。 于是,陈掖贤每天除了劳动开会外,其余时间都是躺在炕上一言不发,其郁闷情绪逐渐高涨。 有一次,陈掖贤的生父看他生活太苦了,便领他到政协礼堂餐厅用一张七角钱的餐券吃了一餐“红烧狮子头”。 按说这是父亲再也平常不过的举动,但却引起陈掖贤思想上很大波动,陷入无边的烦恼中。因为他太敏感了,认为自己享受了“特权”,没有和劳苦大众一起渡难关,于是羞愧见人。 谁知这件事让陈掖贤寝食难安,在极度痛苦下,他决定动笔给毛主席写一首诗词《忆秦娥》,而且字里行间充满了另类的意味。 可想而知,当毛主席看到这首诗后心情多么复杂,但考虑到陈掖贤是赵一曼的儿子,且国家正处于多事之秋,再加上他自己也日理万机,于是便没有深入追究,只是淡淡的说了六个字“他是可怜孩子”。 是啊,这个可怜的孩子命运确实如此颠簸。 1969年北京工业学校被解散,与精密机械研究所组成第六机床厂,全部下放当工人。陈掖贤被下放到这里当了工人。 尽管这时陈掖贤已经与张友莲复了婚,但心情依旧郁闷,他每天低头上下班,很少与人交谈,再加上经济更加拮,日子艰难的很。 1982年,郁郁寡欢的陈掖贤与世长辞,从此在人们的视野中消失了,而留存于世的,只有赵一曼烈士抱着他的那张母子合影和牺牲前留给他的信……