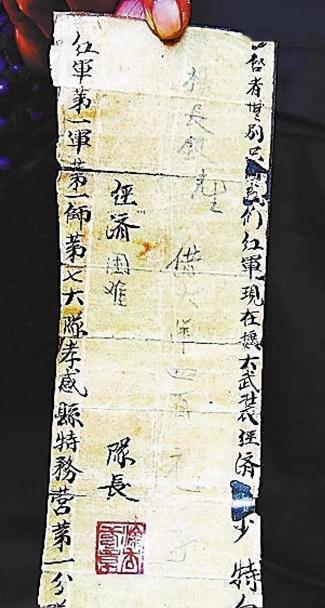

“红军欠了我们家400块大洋,现在我们家有困难,可以还给我们吗?”2015年孝感市人民政府,一位老人拿着一张泛黄的旧纸条说道。 1930年,大悟山脚下的村庄还未被战争的阴云完全笼罩。尽管时局动荡,村民们依旧过着宁静的生活。 (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享!) 杨长银,村里一位颇有声望的乡绅,经营着一块不小的田地。杨家世代务农,家道殷实,杨长银不仅家境富足,还乐善好施,时常帮助乡亲。 那一年,红军行至大悟山,其部队于村中驻留,拟在周边展开一场极具战略意义的战斗。红军的到来,给村子带来了不一样的气息。尽管战事在即,部队纪律严明,并未扰民。 村民们本以为这支军队不过是匆匆过客,没想到,这次短暂的相遇,却让杨家和红军的故事成为了历史长河中的一段佳话。 红军物资紧缺,部队的粮食、弹药已所剩无几。为了支持红军,村里不少人自发捐粮捐物,杨长银更是慷慨解囊,拿出400大洋与一些粮食,表达了对红军的支持。 红军领导见状,感激之余坚持要给杨长银写一张欠条,表示这笔钱和粮食会在将来还给他和他的家人。 “这钱我不要!你们是为人民打仗的!”杨长银当时坚决拒绝欠条,态度异常坚定。他笃信,红军的到来是要护佑百姓,而革命的奏凯,便是对他们最为卓著的回馈。 而红军领导坚持原则,不愿欠下百姓的债务,执意留下了欠条。这张欠条,写着“欠杨长银400大洋”,并盖上了红军的印章。对于红军来说,这是一份承诺。 对于杨家来说,这是一份信任。杨长银将这张欠条小心收好,没想到,这张欠条竟成了杨家几代人的珍贵遗物。 随着时间的流逝,战火蔓延,红军的足迹逐渐远去,村庄的平静也被战争打破。杨长银的家境在战乱中逐渐衰落,到了他的儿子一代,家里的田地渐渐被战火摧毁,生活也变得艰难起来。 尽管如此,杨家始终没有动用那张欠条,甚至在最困难的时候,杨长银的儿子也从未想过拿着欠条去换钱。 这张欠条,更多的是一种精神象征。对杨家人来说,那张欠条并非只是金钱的承诺,而是红军与百姓之间深厚情谊的有力见证,彰显着那份难能可贵的鱼水情。 杨家几代人都对红军充满敬仰,他们相信,正是红军的奋战,才有了百姓的安宁生活。 时间进入21世纪,杨家生活的艰难并未得到缓解。杨长银的孙子杨明荣,继承了祖辈的土地,靠务农为生。 随着时代的变迁,农作物的收入无法维持一家人的生活,杨明荣的日子过得越来越艰苦。家中的屋顶几乎要塌了,孩子们上学也成了难题。尽管如此,杨明荣从未轻易提起那张欠条。 直到2015年,杨明荣经历了一次梦境。梦中,他的父亲清晰地出现在他面前,手里拿着那张欠条,语重心长地叮嘱他:“去兑现吧,孩子。” 杨明荣从梦中惊醒,心中久久不能平静。这是一个信号吗?父亲的托付是否意味着是时候将欠条交出来了? 一番深思熟虑后,杨明荣毅然怀揣这张欠条,奔赴当地政府,期盼能借此化解家中的困厄之境。 尽管他对欠条的价值懵然无知,可他内心深知,这不单是金钱之事,实则是一份历史的担当。 他不知道政府会如何回应,也不知道这张欠条是否还能兑现,但他觉得,自己必须做些什么。 杨明荣来到孝感市政府,带着欠条小心翼翼地递给工作人员。政府工作人员目睹这张欠条,惊诧之余,更觉责任之重如山。 欠条的纸张已经发黄,字迹略微模糊,但红军的印章依然清晰可见。面对这仿若历史文物的欠条,政府随即启动了调查工作。 经过一段时间的核实,政府确认了欠条的真实性。这张欠条,的确是红军在1930年写下的。而欠条上的内容,也清楚地显示了红军欠杨家400大洋。 为兑此欠条,政府经决议,按照当时物资价值,向杨家予以 4 万元人民币的补偿。这一补偿,不单是历史承诺的践行,更是红军精神与军民情谊的延续。 杨明荣拿到这笔钱,心情复杂。他并没有因为这笔钱而感到激动,反而更多的是一种历史责任的了结。 欠条的兑现,不仅是对历史的回顾,更是对未来的启示。红军精神的延续,正是通过这样一张张承诺、一段段故事,在时间的长河中不断传承。

用户17xxx20

不说400大洋和四万人民币的购买力!就说如果是欠银行400块人民币,近80多年后需要还多少钱?

选择

四万

用户14xxx68

哪个战火纷飞的年代,饥荒处处鸡飞蛋打的处境,400块大洋远比如今的四万元更值钱!