。文中详细阐述了其与Z型异质结的区别等表征技术等领域的应用案例。

什么是S-型异质结?

型异质结作为Ⅱ型异质结的关键细分类型,核心是无中间介质的直接载流子筛选机制。。

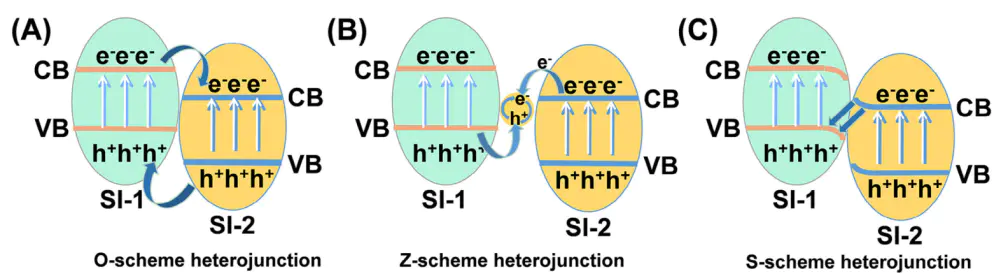

界面自建电场(BIEF)驱动载流子定向转移“消耗无效载流子、保留有效载流子”图1: S型异质结的催化优势示意图。DOI:10.1021/acsaem.1c03531

S-型异质结 VSZ-型异质结

S-型与Z-型异质结的本质区别在于:需借助金属纳米颗粒、导电聚合物等中间介质实现载流子转移,则仅通过半导体界面费米能级差异形成自建电场,结构更简单且载流子转移效率更高,响应时间通常<1 ps如图2所示,:SI-1与SI-2直接接触,无任何中间介质。电子从SI-2的导带(CB)直接转移至SI-1的价带(VB)并与空穴复合,而SI-1的CB电子与SI-2的VB空穴分别在两侧富集,形成具备强氧化还原(redox)能力的载流子储备。

的交错条件,这为载流子分离提供了热力学基础。

图:型、Z-型、S-型异质结载流子转移示意图。DOI: 10.1002/admi.202500191

S-型异质结的优势

界面自建电场的“筛选作用”)存在差异,电子会从低EF半导体(如SI-1)转移,在界面形成。

:SI-2导带(CB)的高能电子与SI-2 VB的高能空穴,因电场方向限制无法复合,最终实现。

/COF(SS/TaTp)S-型异质结的自建电场方向进一步验证了这一机制。电子在电场驱动下从TaTp向SS转移,空穴反向迁移,形成电子在SS富集、空穴在TaTp富集的分布状态图3:型异质结电荷转移途径。DOI:10.1016/j.apsusc.2025.162489

S-型异质结的作用

光催化“”与redox的平衡传统Ⅱ型异质结电子最终富集于低电势导带(CB)、空穴富集于高电势价带(VB)而S-型异质结通过“无效载流子复合”的独特机制从性能平衡角度看,S-型异质结能同时实现高载流子分离效率与强redox能力。

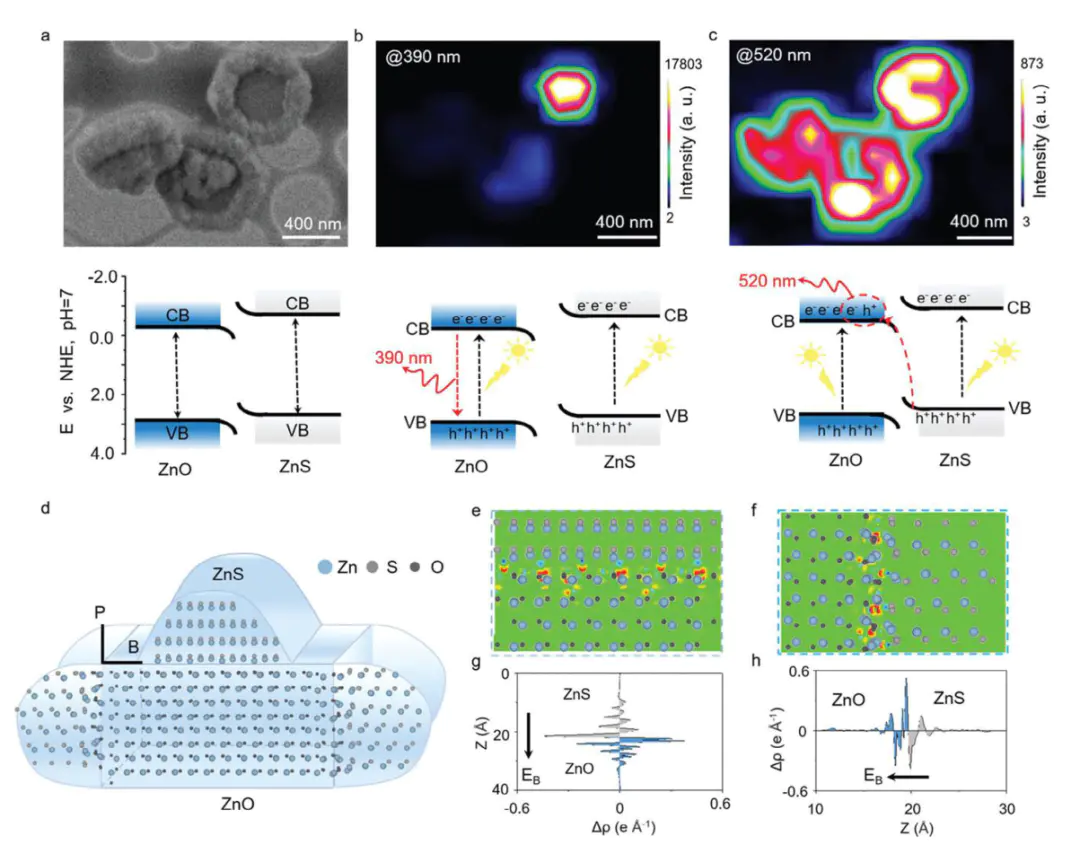

;光激发后,ZnS的CB低能电子与ZnO的VB低能空穴复合,而ZnO的CB高能电子可高效还原O2⁻,ZnS的VB高能空穴可氧化H2这种。

图4ZnO/ZnSDOI:10.1002/adma.202311937

如何表征S-型异质结?

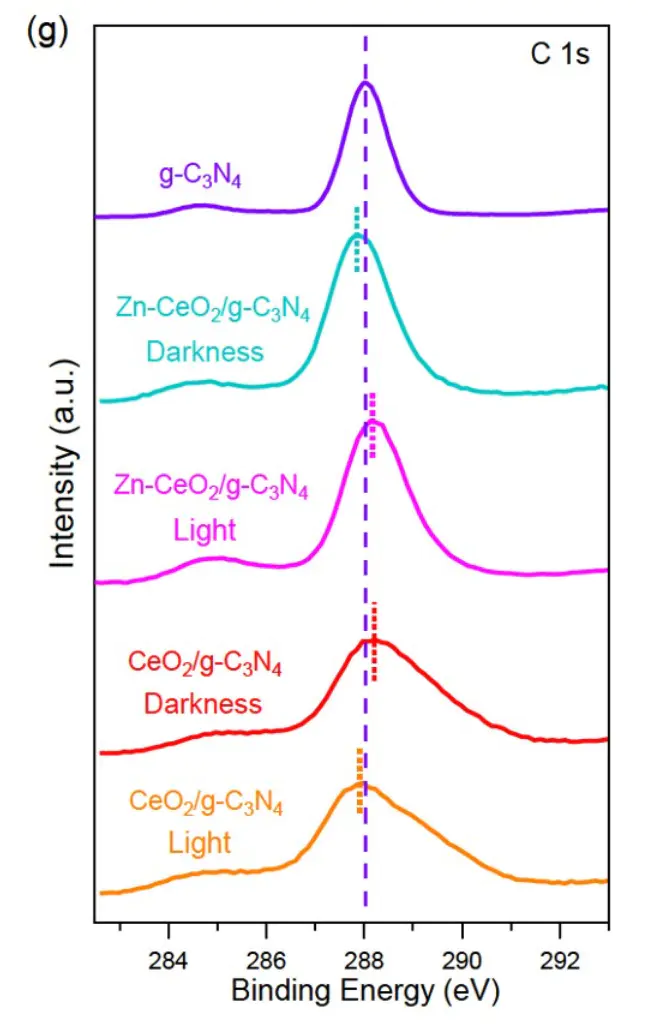

S-原位、Kelvin 探针力显微镜(KPFM)、自由基捕获法redox原位是追踪光诱导电子转移的核心技术,——当半导体失去电子时,核外电子云密度降低,结合能(E)升高;当获得电子时,结合能降低。

ΔE= k·Δn为结合能偏移量(),Δn为比例常数(由元素种类决定,如 C 1s 的 k≈0.5 eV/e⁻,Ce 3d 的 k≈0.3 eV/e⁻)。

Zn-CeO2Ce 3d而光照后,Ce 3d 结合能向高值偏移(ΔE≈0.2 eV),C 1s 结合能向低值偏移(ΔEb≈0.18 eV),根据公式 ΔE= k·Δn。

5Zn-CeO₂/g-C₃N₄该技术可在纳米尺度量化材料表面电势与自建电场,为S-型异质结界面特性分析提供支撑。

通过探针与样品表面的静电力平衡计算表面电势(φ),表面电势变化直接反映载流子迁移状态计算(d为异质结界面厚度),-1。

计算得EIEF=23 mV/5 nm=4.6 V·μm,符合S-型异质结自建电场强度特征图:10% SS/TaTp 在黑暗(a)与 420 nm 光照射(b)下的 KPFM 电势图像、相应表面电势分布(c、e、f),TaTp、SS 及 10% SS/TaTp 的电荷密度(d),表面电荷密度(g)、样品 IEF 强度(h)及 S 型异质结电荷转移途径(i)(经许可复制)。DOI:10.1016/j.apsusc.2025.162489

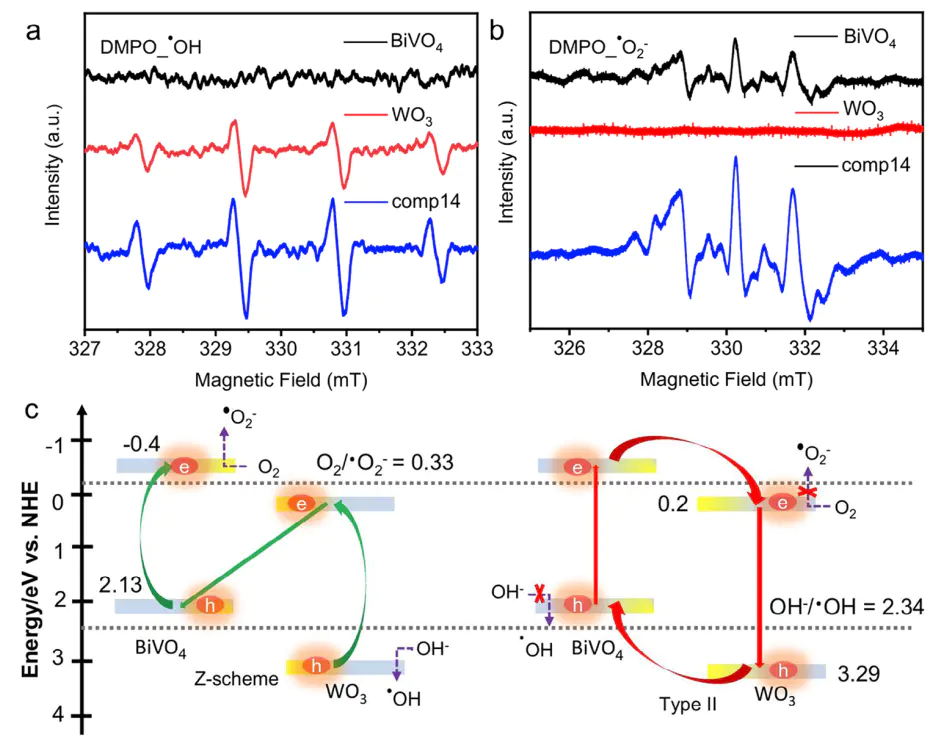

自由基捕获

检测反应体系中自由基种类,间接验证S-型异质结的氧化还原(redox)能力保留特性⁻是反映载流子能量的关键自由基,其生成需满足特定电势条件,对应反应公式为:

O/OH⁻+ h+– O2⁻(E=-0.33 V vs NHE)

2,表明其价带(VB)电势>+0.81 V、导带(CB)电势<-0.33 V,即保留了高能载流子,符合S-型异质结特征如图6 BiVO4/WO3异质结的ESR测试显示仅检测到•O2⁻);

/WO3。

图6BiVO₄/WO₃S-能带匹配、界面调控、缺陷优化是基础,需通过与Mott-Schottky测试是关键,通过引入界面键可显著提升电子转移效率。缺陷优化如图7中型异质结的案例,完美体现了这些策略的应用价值。该异质结通过能带匹配、界面调控和缺陷优化,实现了高效的光催化氮固定,NH₃产率达到2097.3 μmol·g⁻¹·h⁻¹,显著优于单一材料。

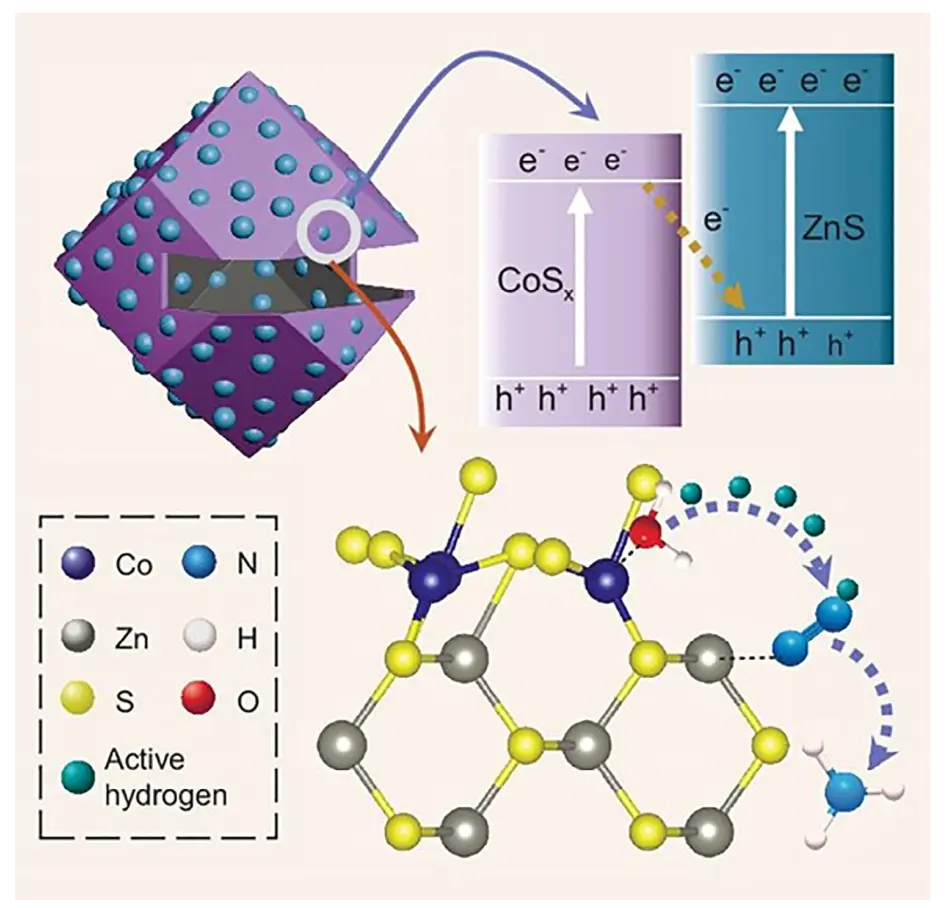

图7CoSₓ/ZnS S-另一典型案例是。

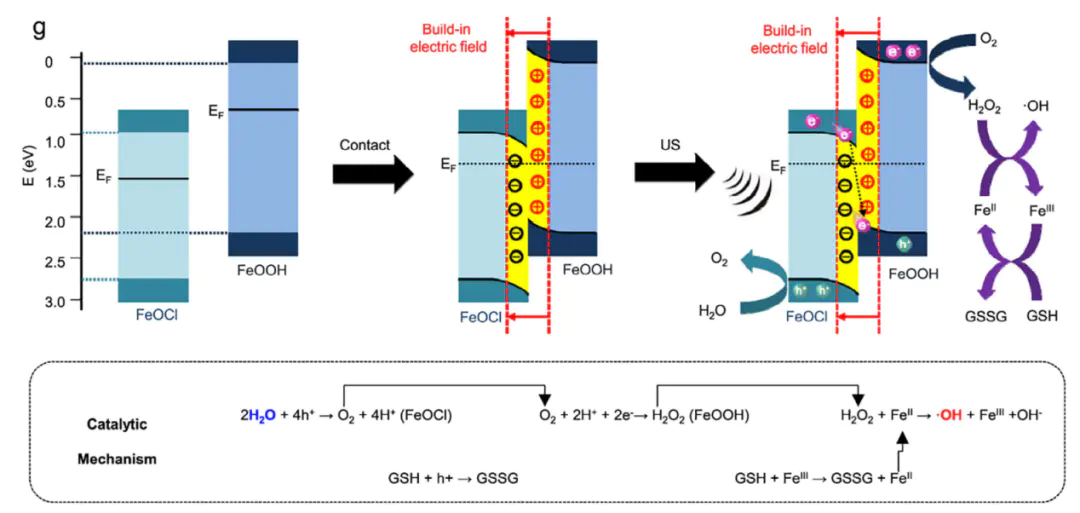

层间异质结构筑与剥离,其界面因费米能级差异形成自建电场,驱动载流子按 S-型路径转移如图8展示了该过程的机制,,其体外抗肿瘤效率达到 92.3%,为光催化技术在生物医学领域的应用提供了新方向。

图8S-