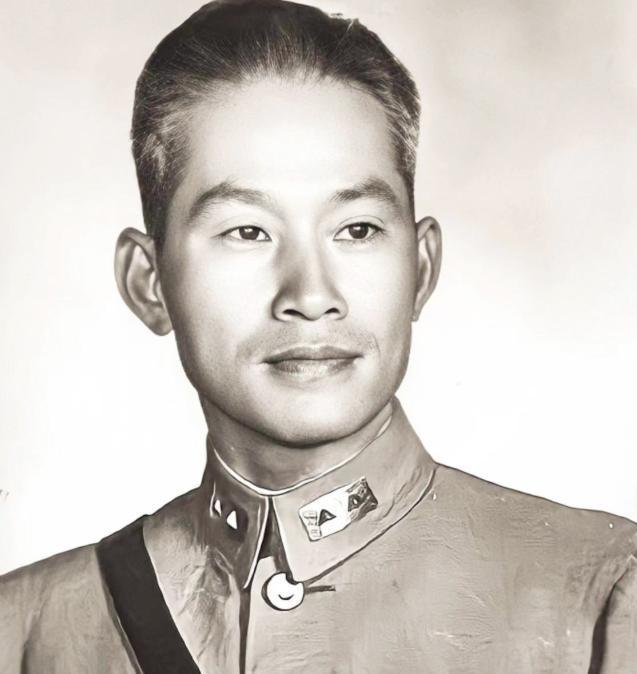

1937年,淞沪会战,40多名日军渡过苏州河,缩在我军射击死角。就在众人无可奈何之际,孙立人突然问道:“旁边是不是有个纱厂?” 1937年,淞沪会战打响,这标志着中国军队首次正面抗击日本侵略者,同时也是全面抗战的起点。随着日军不断增兵上海,中日双方在周边地区展开了殊死搏斗。这场战役不仅是军事层面的较量,更是双方意志与信念的激烈碰撞。这一时期,涌现出无数英勇将士,他们的故事至今仍在民间传颂。 孙立人,字抚民,号仲能,籍贯安徽庐江,是这场战争中的关键人物之一。他早年接受过系统的军事教育,毕业于保定军校和江南陆军讲武堂,深受北伐名将蒋百里的影响。 孙立人融合德国军事理论与中国古典兵法,独创了一套以奇袭和速决战为核心的先进战术。在1932年的“淞沪抗战”中,他率领的部队展现出了惊人的战斗力,成功抵御了数倍于己的日军进攻,这一辉煌战绩使他赢得了蒋介石及财政部长宋子文的高度赞誉。 1937年10月,淞沪会战进入白热化阶段。此时,日军发现了一处理想的渡河点——苏州河。这条河虽不甚宽,但在缺乏坚固防御工事的情况下,国军的防守压力变得极为沉重。日军趁机派遣40余名士兵秘密渡过苏州河,他们藏匿于国军阵地前的一个储煤洞内,企图在合适的时机发动突袭。 国军面临极为严峻的挑战,时间紧迫,他们在河的南岸难以构建稳固的防线,只能紧急设置简易的防御阵地。 日军却巧妙地隐藏在国军火力无法触及的盲区,这让前线的指挥官们深感忧虑,就在众人感到束手无策之时,孙立人的一句话打破了僵局:“附近是否有纱厂?”这句话如同晨曦初现,照亮了大家的思绪。孙立人并非随意发问,他深知若能善用周边资源,或能化解危机。 “简洁之道,往往最为有效。”孙立人的话语让士兵们恍然大悟。他们迅速行动,找到附近的纱厂,收集了大量棉花,并将其浸泡在汽油中。 随后,这些易燃的棉花被制成了简易的火把,被精准地投掷进了日军藏身的煤洞内。火势迅速蔓延,将洞内的日军尽数吞噬,四十余名敌军无一幸免。此招虽简约,实则巧妙化解了迫在眉睫的困境。 孙立人将军凭借敏锐洞察与非凡创意,非但规避了潜在的浩劫,更极大地鼓舞了士气。随后数日,日军屡次企图夺取周家桥,均遭孙将军麾下勇士的坚决抵御,屡战屡败。 然世事无常,好景未能长久。10月30日,日军于北新泾地段成功登陆,次日即掌控周家桥。面对敌军压境,孙立人将军身先士卒,率部殊死搏斗,终因敌众我寡,无奈退守。此役中,团长丘志纪英勇捐躯,孙将军亦身受重伤,头部嵌入八枚弹片,所幸钢盔护体,保全性命。 虽未能固守周家桥,但孙立人在淞沪会战中的英勇表现仍令人敬仰。他不仅展现出非凡的军事智慧,更以不屈不挠的精神,成为士兵们的精神支柱。 正如古语所云:“智者亦有失算之时,愚者亦或偶有得计。”孙立人将军正是凭借智慧与勇气,在绝境中创造了奇迹。淞沪会战,这是一场极具挑战性的战役,它深刻检验了中国军队的作战能力,更彰显出中国人民坚定不移、顽强不屈的精神风貌。孙立人将军在此战中的卓越贡献,不仅为历史增添了厚重的篇章,也激励着每一位中国人,在逆境中挺立,以智慧和勇气应对挑战。 孙立人将军以棉花蘸汽油焚敌的智谋,不仅是军事策略上的辉煌胜利,更是智慧与胆识的璀璨结晶。它启示我们,无论面对何种困境,只要保持冷静头脑,灵活应变,总能找到破解之道。孙立人将军的这一壮举,已深深烙印在中华民族抗战的光辉史册中,成为激励后人的不朽典范。