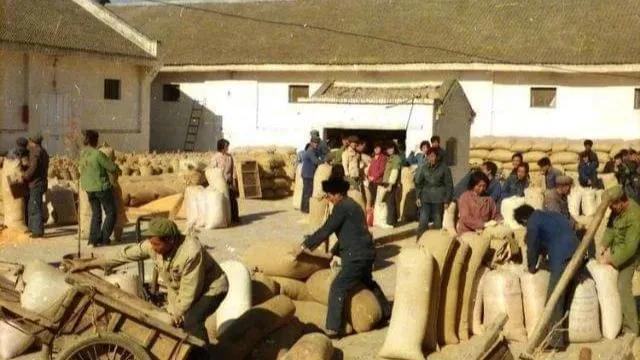

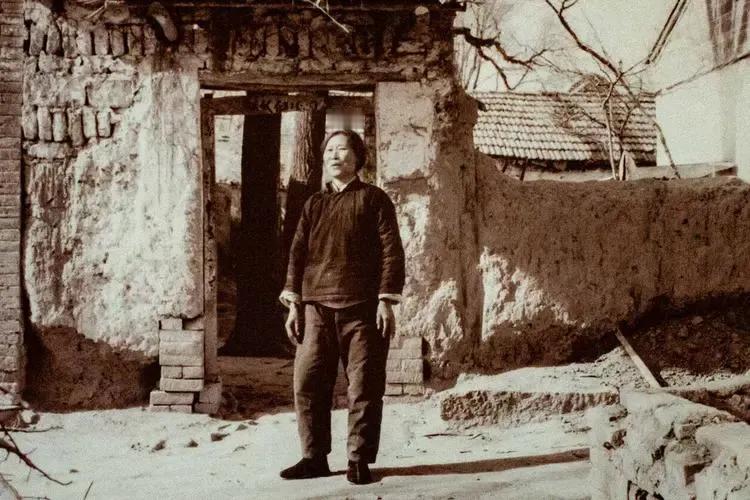

#聊聊农民的辛劳# 总有人歌颂六七十年代,说那时候虽然穷,但人都比较平等,人与人之间多么多么好。真的是这样吗? 我出生在60年代末的陕西关中农村,一日三餐能吃饱,但吃的并不好。早晨是包谷糁、红薯,玉米塌塌馍或黑面馍,中午是黑面面条,因为能磨白面的好麦都缴了公粮。一家五六口人,爨(cuan)菜就是一根葱用铁勺倒一点油一吵,给锅里一到。下锅菜基本都是野菜。晚饭就是给上午的剩饭加几瓢水加热,一家人吃叫喝汤。白面是偶然吃一次,米饭则对我们是一种奢侈品,大概几个月才吃一次。 那时村里人想象县委书记的生活就是:“县委书记吃饭把下锅菜拿老碗道喋”。 平时吃不到肉,生产队养了几头猪,到年代一家才能分几斤肉。 记得有一年冬天,部队拉练住着我们村,村里一个门子爸给连队做饭。经常将吃剩的米饭偷偷用纸包起来带回家,大家都很羡慕。 那时,冬天我们都穿着家里做的棉袄棉裤,因为不贴身,走在路上,冷风一吹,透彻肺腑。头上戴着母亲做的单皮帽子,并不保暖。手经常冻的红肿皴裂,生疼生疼。早上上学去的早,每个人都带着煤油灯与小板凳,趴在在水泥做的台子上上课读书,煤油灯经常会烧掉头发或眉毛,散发出一股胡焦味,鼻孔也熏的很黑。 为了补贴家用,家里养了几只鸡,我母亲舍不得吃鸡蛋,经常用手帕包几个鸡蛋走七八里路到县城卖,经常遭到戴红袖套的管理人员驱赶或者没收。我母亲说,有几次她在路边卖鸡蛋,碰见戴红袖套的人就躲进靠铁路的“河南巷”。 有一次母亲带着我卖了鸡蛋,去县百货公司买锅铲,柜台里面有两个打扮时髦的女售货员,一个坐在凳子上打毛衣,一个抱着胳膊站在说话。面对有工作的城里人,母亲不敢大声说话,瞅着她们说话的间隙,才敢怯怯得说:同志,给我拿一个铲锅匙。结果站着的售货员斜着眼鄙夷的看了我们一眼,继续说她的话。 母亲与我在柜台外站了有十几分钟,她们的谈话都没有结束的迹象,我母亲又小声的请求,没想到站着的女售货员扭过头,大声的训斥母亲:喊什么喊,没看见正忙着。说着把锅铲一下子扔在柜台上,母亲却不敢吭声。 这件事给我留下了很深的印象。 还有一件事给我留下了很深的印象。就是大队开公判大会,将邻村一个头有些偏的人,五花大绑,说是整天偏着头看人对社会主义不满,是反革命分子。大队长举着拳头带领群众一起喊口号,场面令人害怕。结束的时候,几个民兵押着“偏头”推着走,那人的头一下子碰到墙上,血流如注,也没人管。 有人说那时候多平等,我不这么看。那时候公社的人下乡,大队上都杀了村民的鸡好酒好肉的招待。城里人看不起农村人,在农村人面前总有一种优越感。 如果让让我选择,我永远不希望回到过去。