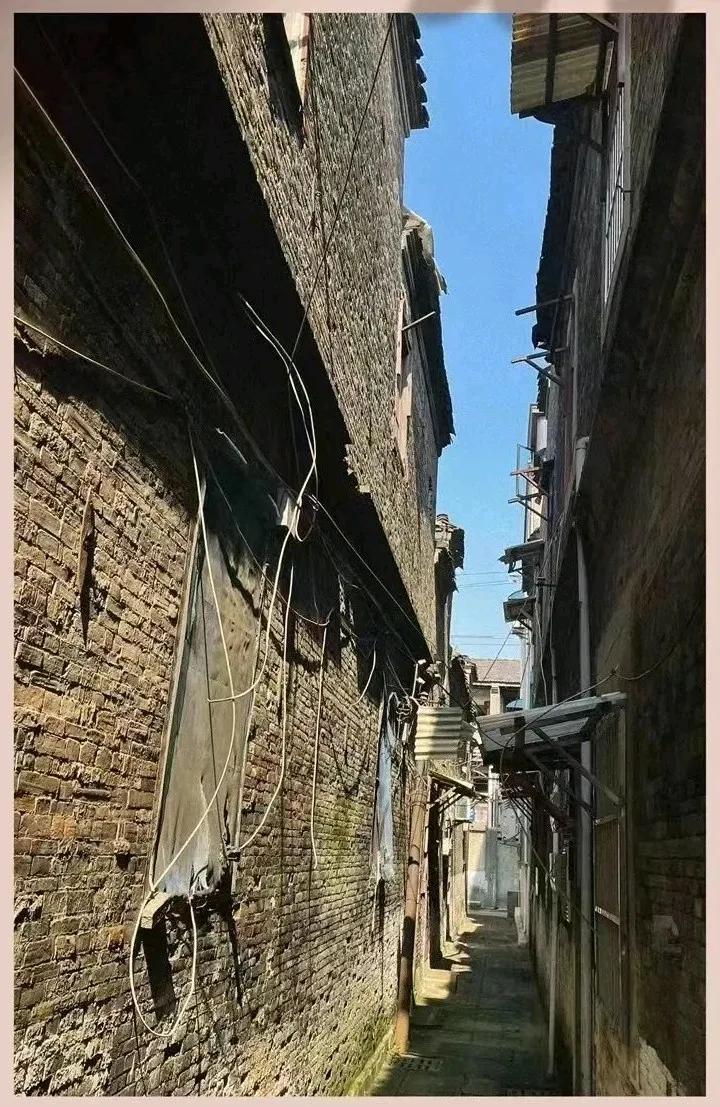

镇江往事之杨家门和清真寺街 一、 杨家门,东接宝塔路横街,西连清真寺街,长159米,宽2米至3.5米。清代中叶开始成为回民聚居地,以杨姓居多。过去主巷口有一拱形圆门,上额刻有“杨家门”,故名。 清光绪末年,邑人李雁湖及其女弟子颜轶莲等在杨家门发起创办镇江天足会,现杨家门23号曾经是清光绪三十二年(1906)由回族著名实业家金恒仁、杨白山等人利用杨家门金氏祖遗地产出资创办的私立穆源学堂,取意为“穆如清风,源远流长”,是全国第一所回民学堂和我市成立最早的私立小学。1912年学堂更名为私立镇江穆源小学。1936年穆源30周年校庆,51位毕业生出资建立了一座“穆源学校三十周纪念塔”,著名出版家范用先生名列其内。1949年毕业于穆源小学的嵇钧生,长大后成为我国航空系统的光学精密机械专家,曾获得了中共中央、国务院、中央军委颁发的中华人民共和国成立70周年纪念章。1956年穆源小学改为公办学校,“文革”中一度更名“东风路第三小学”。1969年与邻近的职工中学合并为七年制“燎原学校”。1979年又改名为“杨家门小学”。1984年恢复“穆源小学”校名。 杨家门4号大院内一幢清末民初中西合璧的二层建筑,房主是民国时期的一位银行家,新中国成立后产权归房管所。该楼建筑面积近800㎡,青砖黛瓦,砖木结构,豪华气派,一楼台阶前是一座大花园。迎面二层为大露台,落地大窗。室内皆为木地板、木楼梯、木扶手、木吊顶。新中国成立初期的迎江区人民政府曾在楼内办公,上世纪六十年代为迎江公社所在地。 杨家门12号大院原为镇江市职工学校。该校上世纪五十年代创办于宝塔路、宝盖路口的润泉浴室旧址。东西二层楼对合,中间是楼梯、天井,二楼有回廊相连。因靠近沪宁铁路边,火车噪声影响日常教学,遂于1963年与杨家门的市建筑工程处置换产权。1966年秋市职工学校停办,直至1979年易地重建。后来职工学校曾改为十二中分部,现分隔为民居。 二 清真寺街,南自曹家坡,北转西拐向大西路,以寺得名。多民族长年在此聚居,相互包容,和睦相处。 清真寺位于清真寺街84号,又称西大寺、山巷清真寺,江苏省文物保护单位,镇江伊斯兰教协会设于此。现存的清真寺建于清康熙年间,道光二年(1822)建成。咸丰三年(1853)毁于兵燹,同治十二年(1873)重建。光绪二十八年(1902)至1982年曾几度重修。2010年落地大修,以杜白蚁之患。现今的清真寺占地面积2000余㎡,平面布局近似菱形,主体为中国宫殿式建筑风格,是全省现存最大最完整的一座清真寺。大门朝西,门额上的朱漆匾额书有“清真寺”3个金色大字,屋檐下方有6个木质彩色斗拱装饰。正门南北两侧砌有斜形八字式磨砖小照壁各1方,分别镌刻着“和平”“博爱”四个颜体大字。大门对面立有总面积为77㎡的长方形大照壁,砖雕中间端端正正镌刻着“敬天爱人”4个硕大楷书。院落中间为158㎡的天井,地面铺有十字甬道。南面是讲堂,北边为走廊,东边为对厅,西边是中国传统宫殿式礼拜大殿。大殿主体高9米,总面积440㎡,可容500人同时礼拜。大殿正面为5开间,有玻璃长窗20扇,内部彩绘图案近千幅。 山巷清真寺曾经是中国伊斯兰教汉文经籍的刻印中心之一,印行过《天方性理》《天方典礼》《正教真诠》《四典要会》等20多种木刻版汉文典籍,为伊斯兰教在中国的传播和发展发挥过重要作用。1937年,由马仁山、夏容光等发起劝募资金,在该寺内创办了“回教施诊所”,每年端午至重阳节为施诊期,回、汉族患者均可免费就诊。现寺内存有明万历庚申年(1620)进士李一阳撰“古润礼拜寺”石碑1块。新中国成立前寺内所办清真大学亦颇具实力,有案可查者自清末以来有安徽亳州王宝云阿訇、粤东杨竹坪阿訇、河南桑坡买俊三阿訇、安徽和县马品三阿訇等知名尔林,培养了大批经学人才。 清真寺街41号的陈锦华公馆,现为镇江市文物控制单位。整栋房屋为高大的封闭式中西结合建筑,东面三进,西面二进,颇有特色。入内是西式仪门,两根大石柱分列左右并以拱券连接,拱券上方镶中式建筑特有的长方形白矾石门额,上刻“心许烟霞 张謇”。但据考证,该公馆的实际名称应为程堃公馆,文保碑刻上误将程堃的代理人“程锦华”写成了“陈锦华”,有所不妥。程堃原为慈禧太后“光禄大夫”程炳的后人,镇江知名的徽商。他热心公益事业,曾与陆小波等人集资创办薛家巷润商小学,于上世纪20年代在此建公馆。