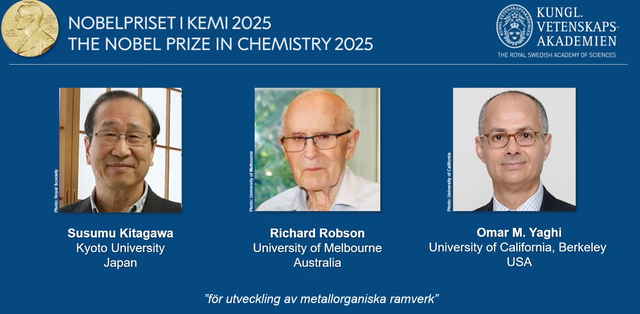

2025年诺贝尔化学奖揭晓,授予了日本京都大学教授北川进(Susumu Kitagawa)、澳大利亚墨尔本大学教授理查德·罗布森(Richard Robson)以及美国加州大学伯克利分校教授奥马尔·M·亚吉(Omar M. Yaghi)。

1989年,理查德·罗布森首次提出将金属离子与有机配体结合,构建具有扩展性的三维网络结构的设想。北川进在后续研究中证实了这类材料允许气体分子在其孔道中自由进出,并提出了结构“柔性”的概念,拓展了对动态多孔行为的理解。奥马尔·M·亚吉在MOFs的精确构筑、结构稳定化以及模块化设计方面实现了重大突破,推动MOFs从理论概念逐步走向实际应用。

获奖理由:因“开发金属–有机框架(MOFs)”这一新型分子结构。

如何通俗理解MOFs新型材料你可以把这种结构的材料想象成微观的“海绵”或“骨架”,它们拥有巨大的内部孔洞,能精准地捕获和储存气体或液体分子,可广泛用于气体吸附、分子传输、催化反应等应用场景。

举个形象的例子:

你可以把 MOFs 想象为微型分子级的“楼房结构”:

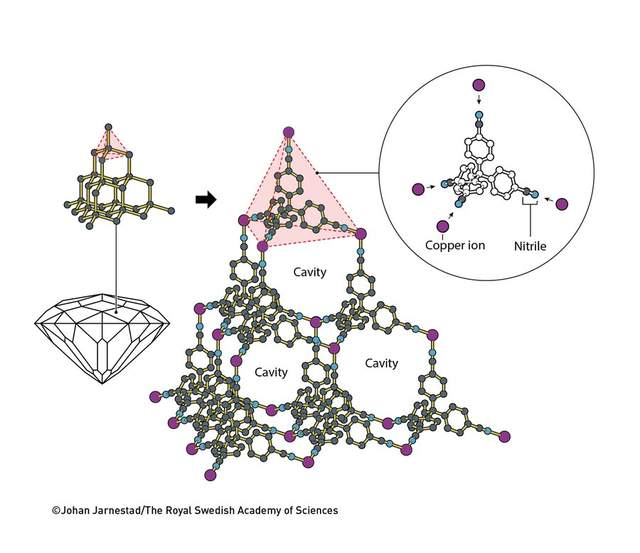

金属离子是“梁柱节点”,就像建筑中的柱子或支撑;

有机分子(配体)是“横梁/连廊”,连接这些节点;

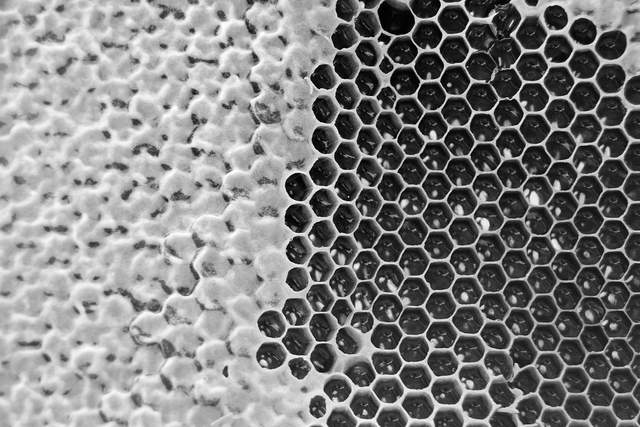

连接起来后,就构成一个有规则孔洞和通道的三维网格(像蜂窝、像框架结构),内部留下空的“房间”和通道。

与传统固体材料不同的是,这种结构的关键在于“空的空间”——即孔隙或通道,这些空间可以被气体、水分子、小分子甚至离子进入或通过。这使得 MOFs 与“海绵”、“滤网”、“储罐”等比喻都有关联,但其复杂性和可设计性远高于常规材料。

更重要的是,通过选择不同金属、不同有机配体、不同连接方式,材料科学家可以按需设计这些结构的孔径、表面化学性质、稳定性、功能性(如催化活性、吸附选择性等)。

为何这个“房屋结构”有价值?因为很多化学、分离、存储、催化过程本质上就是“让分子进/出、让反应发生、让选择性被控制”——而 MOFs 提供了一个极其灵活的“舞台”。

具体的应用有哪些?环境治理与水资源:从空气中“拧”出水。在全球气候变化加剧、水资源日益短缺的背景下,金属有机框架材料(MOFs)展现出卓越的水捕获能力。

科学家已成功开发出基于MOFs的装置,能够从沙漠等极端干燥的空气中高效吸附水蒸气,即使在湿度极低的环境中也能实现“空气取水”。这一技术为偏远地区和干旱地带提供了可持续获取饮用水的新途径,具有重要的现实应用价值。

能源与气候变化:二氧化碳捕获与氢气存储。应对全球变暖的关键在于有效捕获和转化二氧化碳。MOFs因其高度可调的孔道结构和极大的比表面积,能够像分子级“陷阱”一样,高效选择性地从工业排放源甚至大气中吸附二氧化碳,为碳减排提供技术支撑。

同时,其丰富的纳米孔腔还可用于安全、高密度地储存燃料气体,例如在较低压力或低温条件下存储氢气,显著提升储运安全性与效率,推动氢能源在清洁能源汽车等领域的广泛应用。

医学与催化:精准药物递送与高效反应催化。MOFs的孔道尺寸和表面化学性质可被精确调控,使其在医学与催化领域展现出巨大潜力。

在生物医药方面,MOFs可作为智能“纳米胶囊”,将药物分子封装并靶向输送至特定病灶部位(如肿瘤细胞),实现可控释放,从而提高疗效并减少对健康组织的损伤。

在催化领域,MOFs不仅可作为高效催化剂载体,还能通过设计活性位点显著加速化学反应,成为绿色化工与精细合成中的理想平台材料。

虽然光环耀眼,但要让 MOFs 从实验室走向真实世界、实现工业应用,仍面临诸多挑战和亟待解决的问题:

长期稳定性。在潮湿、温度变化或化学腐蚀性环境中,部分 MOFs 容易发生结构坍塌或金属离子溶出。若要在实际场景(如烟气脱碳、海水淡化与污染物去除等)中稳定运行,材料必须具备可靠的耐久性。

规模化合成与成本控制。小批量制备结构规整的 MOFs 相对容易;然而,当需求上升至数十吨甚至数千吨级时,必须综合考虑原料供应、生产成本、工艺安全性、设备要求以及环保合规性等问题。

精确设计与选择性调控。针对特定分子(如 CO₂、PFAS、重金属离子等)精准调控孔道尺寸与化学微环境,并实现高选择性吸附与高效脱附,是一项极具挑战的“分子工程”任务。

工程整合与系统优化。在实际应用中,MOFs 往往以膜材料、涂层、载体或复合结构的形式存在,而非独立使用。如何将其无缝集成到现有工艺系统中,协调多组件性能,降低能耗与压损,是材料科学与工程设计协同攻关的关键。

循环寿命与再生能力。即使初始性能优异,若材料在多次使用后迅速失活或效率大幅下降,其实际应用价值也将受限。因此,MOFs 必须具备良好的循环稳定性和可重复再生性能。

环境安全与可持续合成路径。传统 MOFs 合成常依赖有机溶剂、金属前驱体及高能耗处理步骤,可能带来环境负担。迈向真正的“绿色化学”,需发展环境友好型合成方法,采用可再生原料,减少废弃物排放,并提升整体过程的可持续性。

未来,若这些关键难题得以逐步突破,MOFs 有望成为支撑碳中和、水资源可持续利用、清洁能源存储与气体分离等多个领域的核心材料平台。

虽然中国在材料科学领域已跻身世界前列(如石墨烯和量子点等方向),但MOFs的发展历程提醒我们:基础研究是一场“长跑”。

三位获奖者历经三十多年,从最初被称为“易塌陷的钻石”到最终构建出“稳定多孔的分子海绵”,依靠的不仅是坚持,更是跨学科的创新思维。

中国科研人员应勇于探索“蓝海”领域,减少对热门方向的盲目跟风,转而聚焦于理性设计与分子工程的深度耕耘。

其次,国际合作是突破的关键。罗布森、北川进和亚吉虽来自不同国家,却始终秉持“开源共享”的科学精神,协同推进MOFs的发展。

中国可进一步推动中外联合实验室建设,加强跨国科研协作。

最后,成果转化是科研的使命。诺贝尔奖不仅是荣誉,更是一种将科学发现推向实际应用的号召。

中国拥有广阔的市场潜力和强有力的政策支持(如“双碳目标”),科研工作者应着力打通“实验室”到“工厂”的最后一公里,推动MOFs技术实现产业化,助力“中国制造”向“中国创造”跃升。