本文参考历史资料结合个人观点进行撰写,文末已标注相关文献来源。

(江湖闯荡 赵匡胤)

赵匡胤长大之后,身材很壮,很威武,反正一看您就知道,这绝不是一般人。

他的性格也比较外放,属于是那种爱好抱打不平,行侠仗义的人物,因此他经常惹麻烦,赵家的日子过的并不安生。

这爱好抱打不平的人呐,往往都是武艺高强,有本事的人,尤其是这种可以长期抱打不平的,因为如果人不行,没两下子,抱打不平,打一次,估计就挨收拾,就要歇菜了。

十八岁,为了收一收赵匡胤的性子,父亲赵弘殷为他安排了一门亲事,娶的是赵弘殷同在禁军中的同事贺景思的女儿贺氏。

贺氏,就是后来的孝惠皇后,这是赵匡胤的结发妻子。

但是很显然,婚姻生活无法束缚赵匡胤的内心,这和他从小到大的经历有关,你赵弘殷又是名师教导,又是武艺传授,把孩子教育的这么优秀,结果长大之后你让他在家里种地,那可能么?那当然是不可能的。

在一个武人称雄称霸的乱世,把一个能力出众且胸怀大志的人,用婚姻禁锢在田间地头,这不仅违背了历史的规律,这还违反了个人的天性。

太史公有云:锥之处囊中,其末立见。

赵匡胤不是锥子,他是龙,是凤,你把这样一只奇珍异兽关在鸡笼里,它或许会暂时安于现状,但是只要你把笼子给打开,哪怕你只是打开一条缝,它都会义无反顾的冲向天空。

果然,后汉初年,赵匡胤离开了父母双亲,以及妻子贺氏,南下拼搏去了。

好男儿志在四方,何必留恋温柔之乡?

赵匡胤相信,自己一定能闯出一番名堂来。

年轻嘛,就是骄傲,就是狂,作者十七八岁的时候,也曾经有过和赵匡胤一样的心境。

憧憬将来,期待以后,认为世界就在眼前,梦想触手可及,认为只要自己愿意,自己就可以改变世界。

只不过彼时彼刻,作者就身处儿时憧憬的未来之中,但作者已经不准备改变它了。

的确,人生之路,不是那么好走的。

怀揣着一身武艺和满腔热血,赵匡胤踏入了纷乱的世道,他想象中的道路,应该是凭借自己的本事很快就能得到赏识,继而建功立业,名扬天下,然而刚出家门,他就碰了一鼻子灰。

赵匡胤离家之后,他来到复州,今天的湖北天门那一带,投奔了复州当时的防御使王彦超。

王彦超和赵匡胤的父亲赵弘殷是同事嘛,早年间他们曾经在一个办公室上过班,有同僚之谊,赵匡胤他就希望借着这层关系,能在王彦超麾下效力,何况故人之子,加上本身赵匡胤就有能力,干嘛不重用呢对不对?

我们再来看这段记载:

《宋史·卷二百五十五》:王彦超,大名临清人。性温和恭谨,能礼下土。

五代时期的军阀武人,素质普遍偏低,但王彦超这个人不同,他性格很好,做事谨慎,而且最大的特点就是礼贤下士。

什么叫礼贤下士,说白了就是王彦超会用人嘛。

奇怪的是,就是这么一个人,赵匡胤来复州,想要拜入麾下,王彦超却把他给婉拒了,楞是没要他,不过看在他父亲的面子,王彦超还是给了赵匡胤十贯钱,让他另投他处。

有一些读者会觉得,王彦超这么做挺羞辱人的,这十贯钱还不如不给呢,好像打发要饭的一样,但其实,这十贯钱给的非常有艺术成分。

一贯钱等于一千文铜钱,十贯钱就是一万文铜钱,对于一个离家出走,四处漂泊的年轻人来说,这绝对不能说是一笔小钱了,这些钱可以支撑赵匡胤几个月的旅途开销和基本生活,这是一笔丰厚的盘缠,而绝不是打发乞丐的零钱。

王彦超的做法很符合古代社会交往中所遵行的人情世故,拒绝赵匡胤,是他守住了自己的原则,没有搞拉关系走后门这一套,而给赵匡胤十贯钱,也尽了故交之情,以后见了赵弘殷,也算是有个交代,而且这么做,赵匡胤也没什么好说的,也挑不出什么毛病。

后来赵匡胤登基称帝,建立北宋,王彦超反而成了他的部下,成了北宋的大臣,有一次赵匡胤摆下宴席,邀请群臣,王彦超也在受邀之列,酒过三杯,赵匡胤就问王彦超,说我年轻的时候到复州去投奔你,你为什么不接纳我啊?

这真是一个致命的问题,为啥说致命呢?因为你王彦超当年就是没有接纳赵匡胤,你现在怎么回答,你的立场都是错误的。

但是您猜王彦超是怎么说的,他说:

《宋史·卷二百五十五》:勺水岂能止神龙耶!当日陛下不留滞于小郡者,盖天使然尔。

我当年在复州不过是一个小小的防御使,我那浅浅的池塘怎么能容纳住您这样的神龙呢?当年陛下没有留在我那里,实在是天意。

赵匡胤听完哈哈大笑,这事儿就算是翻篇了。

(随州刺史 董宗本)

其一,这体现出王彦超高超的智商和反应力,把一个尖锐的问题游刃有余的做出了完美回答。

其二,这体现出了赵匡胤这个人很大度,能容人,对于臣下的一些过错能够既往不咎,对封建统治者来讲,这是一个特别难得的品质。

当然这是后话,现在赵匡胤必须解决生活的难题,王彦超给的钱不少,可是总会花光,花光了之后怎么办?

赵匡胤总是觉得自己和别人不一样,其实满大街像他这样的人太多了,武夫当道之时,谁人不是将门子弟?仗着家传的武艺和几分胆气,就觉得天下之大随处去得,但实际上,在这个世界上,光会舞刀弄枪,实在寸步难行。

你心气高,不愿意回乡守着几亩薄田,你自恃身份,更不肯落草为寇,至于像走街串巷,卖弄把式换几个铜板,哎,你还拉不下这个脸。

正所谓,一身本事,换不来一日三餐,志在青天,也得先填饱肚子。

就当时来说,赵匡胤都没有能力走太远,王彦超不接纳他,他干脆又到湖北的随州去投奔了刺史董宗本。

这个董宗本,也是赵弘殷的同僚,和赵匡胤的父亲也是挺好不错一朋友。

看在赵弘殷的面子上,董宗本接纳了赵匡胤,但也仅限于给口饭吃,因为他给赵匡胤安排的职务实在是不太入流,什么职务呢?是兵营教习,兼职城门将。

前者负责教随州将士们武术,负责操练士兵,除了教学之外,没有实权。

后者就更不用说了,每天的工作就是开城门,关城门,一天到晚就和门干上了。

就这,赵匡胤也忍受住了,在复州的受挫让赵匡胤成熟了不少,他知道不管待遇好不好,他先得有个工作,能混口饭吃,有个住的地方。

董宗本有个儿子,叫做董遵诲,这个小子,非常狂妄,仗着他父亲的权势,看不上赵匡胤,平时对赵匡胤就很轻慢,赵匡胤不愿意跟他计较,再说此时给董宗本做事,赁舂佐读,寓公踪迹,他也不能和董宗本计较。

赵匡胤处处忍让,可董遵诲却越来越过分,有一次和他赵匡胤聊天,聊兵法,聊着聊着,董遵诲发现自己压根就聊不过赵匡胤,他非常恼火,感觉自己失了面子,对赵匡胤是冷哼一声,拂袖而去。

赵匡胤没有说什么,也没有生气,他只是默默的收拾行囊,当晚就离开了随州。

不是因为董遵诲对他态度不好,只是赵匡胤觉得,这样下去不是办法,自己还是别给董宗本添麻烦了。

是啊,赵匡胤又有什么理由生气呢?我们是今人,我们阅读古代的历史,知道这个董遵诲真是不知道天高地厚,竟然敢和后来的北宋开国皇帝叫板,可是昔年昔时昔刻,没人知道赵匡胤以后能做皇帝,就连赵匡胤自己也没想过,茫茫月色中,他瞥见自己的身影,就像无根的浮萍,漫无目的的在中原大地上漂泊。

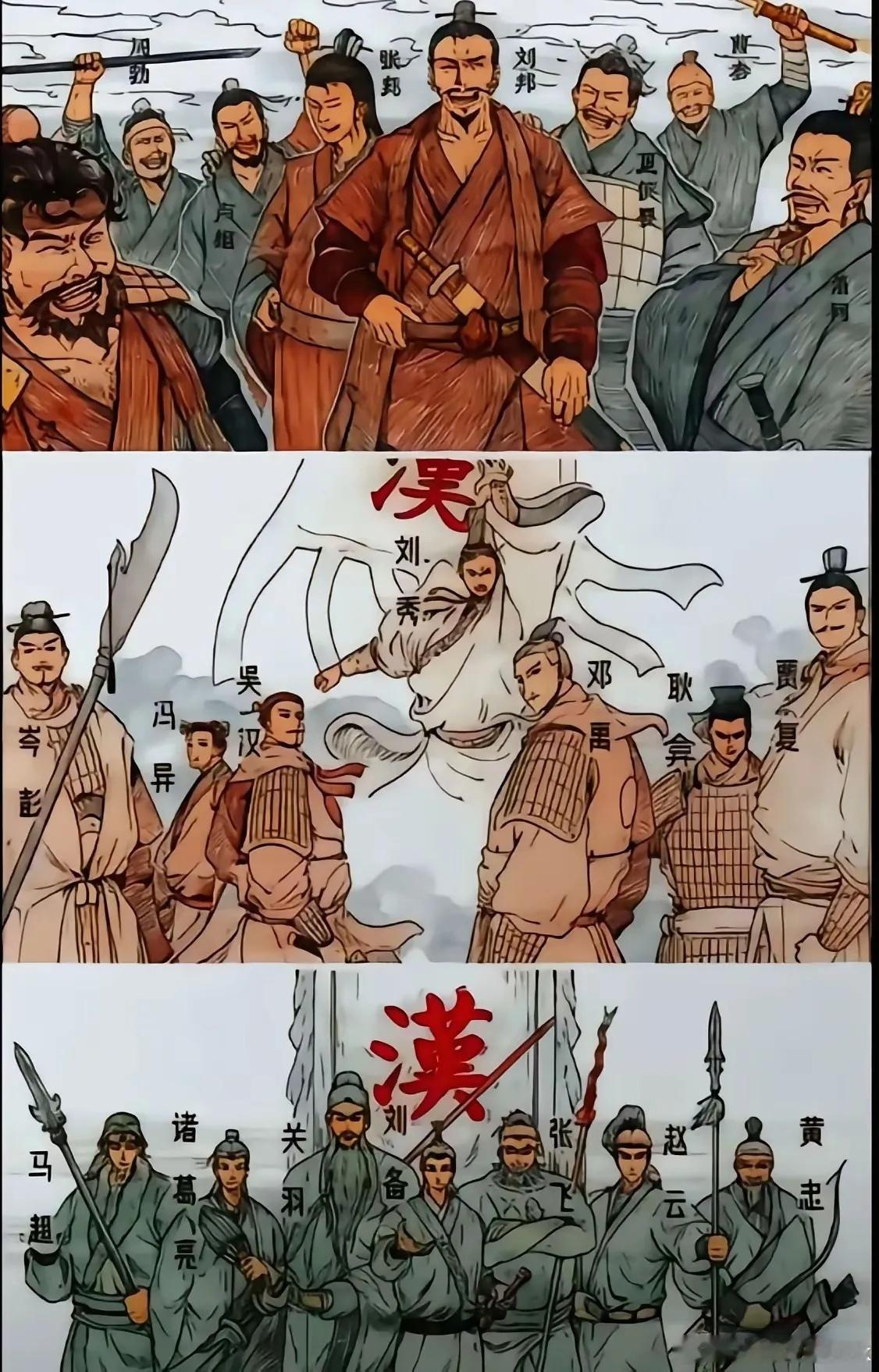

战国时期的范雎,因才而遭人嫉妒,被诬告通敌,他被折磨的肋折齿断,被人用破草席扔到了茅房里。

西汉的韩信,早间家贫,饭都吃不上,还曾经被地痞流氓欺负,受胯下之辱。

三国时期的刘备,四五十岁一事无成,屡战屡败,宛如丧家之犬般四处奔逃,给刘备难受的,吃饭的时候一边哭一边感叹自己髀肉复生。

春秋时期的百里奚,元朝的刘秉忠,明朝的放牛娃朱元璋,十六国时期的奴隶石勒,太多太多了,他们的人生前半段无一不是在遭受深重的挫折和苦难。

中国人认为,一个人在获得巨大的成功之前,必然要经受苦难,而且是最为难以忍受,失去尊严,遍体鳞伤,饱受折磨的苦难,这将是通往巅峰前所要渡过的漫长的夜。

饥饿是会过去的,但饥饿中做出的选择,往往会决定一切,就如每一个伟大帝国的起点,都始于某个年轻人在无人在意的普普通通的一个历史上的一天,那一颗破碎的心...

参考资料:

《宋史·卷一》

《鸡肋编·卷上》

毛雨辰.赵匡胤之“得天下”与“治天下”.河西学院学报,2014

孟令阳.帝王书写与想象——赵匡胤文学形象的生成与演变.天中学刊,2024

评论列表