洪熙元年(1425年)六月初三,太监杨英,少保兼太子少傅、户部尚书夏原吉,太子太保、礼部尚书吕震三人捧着大行皇帝遗诏,出紫禁城午门,直奔卢沟桥而去。三人如此劳师动众,自然是因帝国的继承人,从南京风尘仆仆而来的皇太子朱瞻基已抵达京师外围。随即朱瞻基在文武百官的护卫下,从长安右门入宫,入仁智殿在大行皇帝梓宫前哭拜。

眼见皇太子平安回京,自张皇后,到郑王朱瞻埈和襄王朱瞻墡这两位监国亲王,再到满朝文武,无不松了一口气。

次日,朱瞻基召见武将之首英国公张辅,命他解除京师戒严。这位靖难元勋面露难色,委婉地表示坊间传言您那位二叔可能会有所动作,还是小心为妙。事实上朱瞻基回程时,传言汉王朱高煦曾意图半道截杀,因大侄子动作过快才没能建功。是以张辅有此担心实属正常:“壬寅,初大行皇帝上宾,外间稍稍有闻。时上未至北京,喧传高煦欲举犯阙,人心讻讻。及上还始定,而京师戒严已久。上至之明日,召英国公张辅等谕之曰:‘山陵之期尚远。今天气炎热,戒严甚久。将士烦劳,其悉輙之。’辅等对曰:‘殿下未正大位,军卫未可撤。’上曰:‘天下神器非智力所能得。况祖宗有成命,孰敢萌邪心?’遂解戒严。”

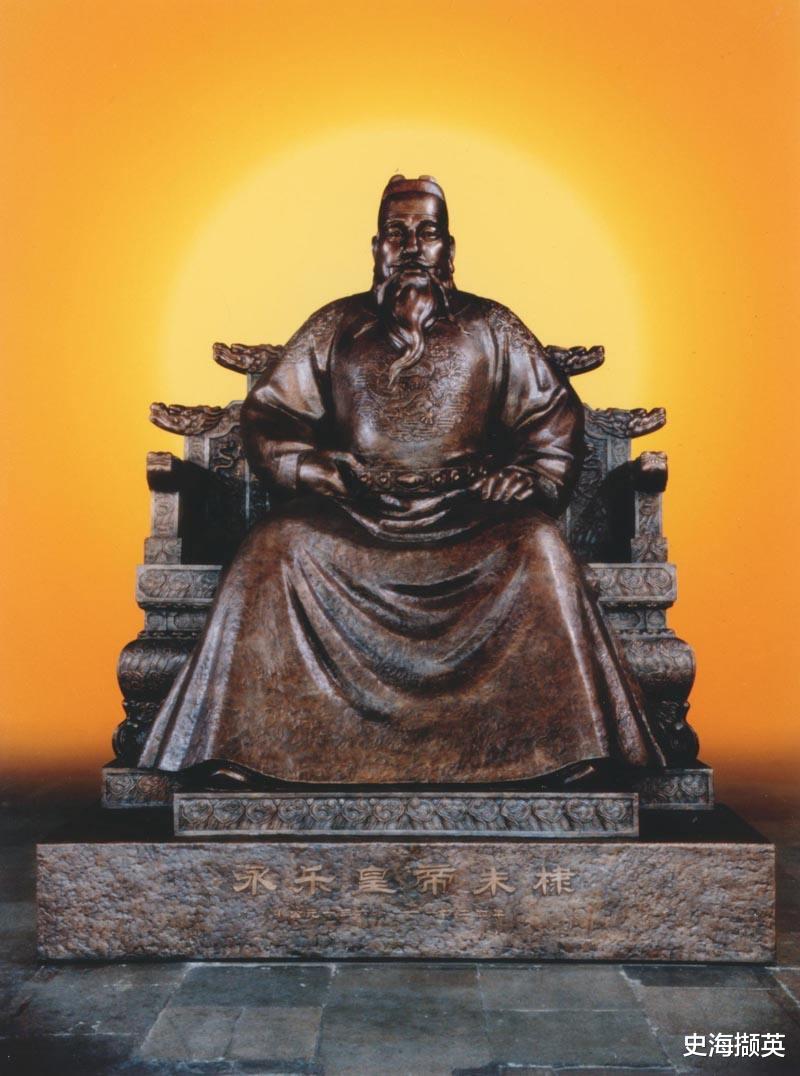

朱高煦

果然,皇位转移期间,汉王朱高煦并无不臣之举。然而世事难料,一年后汉王在藩地乐安州举旗造反。令人大跌眼镜得是,这位曾被明成祖盛赞“类己”的靖难名将,起兵不足一月便被朝廷平定了。

据史料记载,朱高煦处处与父皇为榜样,连造反的口号都学了个十足十,意图打造靖难第二,为何两者结局会相去甚远呢?

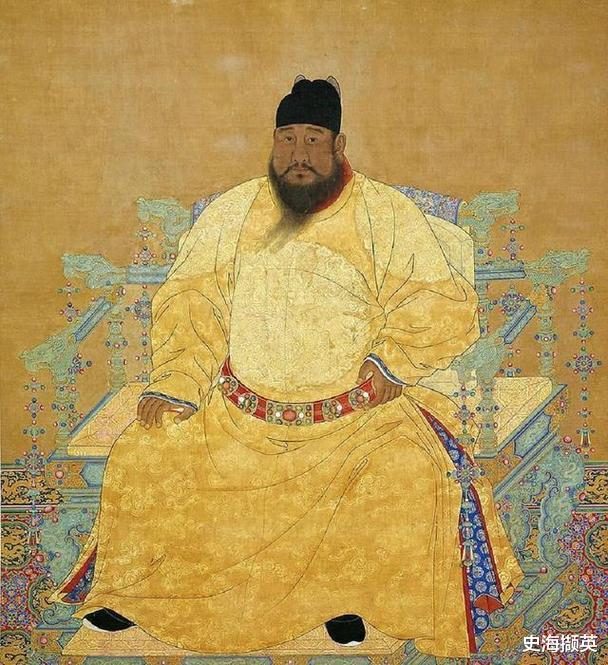

挑战者:燕王朱棣与汉王朱高煦明太祖朱元璋这人,说他猜忌心重也好,深受小农思想荼毒也罢,对从龙功臣有所防范,对自家子侄却极其信任。自洪武中期起,“封邦建国,藩屏帝室”成为他的核心执政理念之一,将诸子分封诸地,各掌重兵,既压弹地方,又抵御外族。

事实上这一思想在洪武三年(1370年)第一次大封宗室便已初显,洪武十一年(1378年)起诸王相继之国,开始实施。经历“胡惟庸案”、“蓝玉案”等清洗开国元勋的大案后,这一思想成为国策,藩王的权势也随之到达巅峰。

朱棣作为其嫡四子,自然是这一国策的重要参与者。他在洪武三年(1370年)四月受封燕王,是第一批册封的藩王。洪武十三年(1380年)三月,正式携带家眷之国北平。

徐达

此时北平有一个人正等着朱棣,他便是燕王的老泰山:魏国公徐达。徐达乃大明开国第一武臣,燕王妃徐氏为其嫡长女,自洪武六年(1373年)起长期镇守北平,连北平城和燕王府都是他一手督造的。朱棣与老泰山共处五年,他的军事才能可以说是徐达手把手教导出来的。洪武十八年(1385年)二月,徐达在北平去世,享年54岁。“上尝称之曰:‘妇女无所爱,财宝无所取,忠志无疵,昭明乎日月,惟大将军一人而已。’及今上开国北平,命达练兵镇守,达于今上为后父,恩遇甚厚,每朝见,愈恭谨谦下,应对举止,不敢毫发失礼。今上每敕谕将士,必以达为训。其在军中,日延礼儒士,说古兵法,及将帅行事,亲折其是非成败,莫不心服。至料敌制胜,与汉、唐名将等,而忠义仁厚过之,故能辅成帝业,为开国功臣第一。”顺便说一句,“烧鹅传说”只是野史。

徐达死后,镇守北平的重任便交到朱棣手上,作为九大塞王之一,时常率军征战大漠,与诸多将领有过交集。比如洪武二十三年(1390年),燕王生平第一次亲率大军出征,对象为故元丞相咬住、太尉乃儿不花、知院阿鲁帖木儿等,颍国公傅友德充当其副手。洪武二十四年(1391年)、洪武二十五年(1392年),燕山三护卫官军两次征讨首鼠两端的朵颜三卫。洪武三十年(1397年),又和三哥晋王朱棡一起统兵大举出塞。

也正因此,配属的燕山三护卫属于明军精锐,北平诸卫及北平、辽东都司诸王也受其节制。早先还有一个晋王可以和他分庭抗礼,甚至压他一头,待朱棡病薨,他成为北方防线上的绝对王者。

自洪武十三年(1380年)之国,至建文元年(1399年)起兵靖难,燕王朱棣在北平经营近20年,旗下燕山三护卫战功赫赫,本身拥有丰富的实战经验,又在北平都司各卫所中威信极高。所以他在打出靖难旗号之后,龙虎卫千户陈珪、密云卫指挥佥事郑亨、济川卫指挥佥事李彬等,明知燕军与朝廷实力相差悬殊,却义无反顾的投入燕王怀抱,使得燕军可以迅速滚雪球。

而汉王朱高煦呢?作为燕王嫡次子的他,幼时与兄长、堂兄弟们一道在京师就学,实录称其“狡黠狠愎”,不为皇祖父所喜。直到洪武二十八年(1395年)才受封高阳王,只是普通郡王,而非藩王,身边只有少量扈从,没有三护卫,自然也不会安排他去练兵。

朱高煦

基于成王败寇的因素,朱高煦在靖难之役中的功劳几乎被抹除殆尽,虽然承认他随侍与父王之侧,却以丑角形象现身。好在不存在历史包袱的《明史纪事本末》、《明史》等给予了他一个相对公正的评价:“成祖起兵,仁宗居守,高煦从,尝为军锋。白沟河之战,成祖几为瞿能所及,高煦帅精骑数千,直前决战,斩能父子于阵。及成祖东昌之败,张玉战死,成祖只身走,适高煦引师至,击退南军。徐辉祖败燕兵于浦子口,高煦引蕃骑来。成祖大喜,曰:‘吾力疲矣,儿当鼓勇再战。’高煦麾蕃骑力战,南军遂却。成祖屡濒于危而转败为功者,高煦力为多。”

但离他生活的时代已过去数百年,也仅限于此了,更多细节没法还原。可即便从现存记载来看,朱高煦本身非常勇武,且战场嗅觉极其敏感,能抓住时机多次挽救父王于危难之中。

他这一身本领,除自身天赋外,离不开乃父燕王朱棣的教导。在靖难之役中的表现也不会仅限于现有史料记载的那些,毕竟连朱棣都不禁要感慨“类己”,在称帝之后于立储一事上有过动摇。足见其武力之丰沛。也正因此,靖难之后,他身边形成了一个以靖难第一功臣淇国公丘福、驸马都尉王宁为首的汉王党,实力之盛堪与以文官为主的太子党打擂台。

单就他在靖难之役中的表现而言,朱高煦的名将之路堪称通途,且军中关系网深厚,甚至比靖难前的朱棣条件更优渥。关键在于靖难之后他离开军队太久了。

永乐元年(1403年)的开平之役是他最后一次独立领兵。次年被召回南京,受封汉王,最初的藩地为云南省云南府(今云南昆明)。

朱棣

按照明成祖给他的既定规划,目的是让他去与世镇云南的西平侯沐家打擂台。不同于岷王朱楩这个绣花枕头,凭借他今上嫡子、靖难名将的身份极大可能与沐家第三代沐晟打得有来有回,甚至压对方一头。所以只要他肯退一步,老老实实地去云南,不仅可以在父皇面前刷同情分,让父皇自感内疚,还可以拿到云南都司的指挥权,并在接下来的征安南中发挥重大作用,给自己建立一个安定的后方。如此才能在更广阔的天地中与大哥作斗争,实属以退为进的妙棋。结果呢,他打死都不愿去,在父皇面前大失印象分,还把自己的命运完全交到父皇手中,成为其牵制大哥的一枚棋子。即便坐拥由大宁前卫、济州卫和天策卫改建的汉府三护卫也是枉然。

永乐十四年(1416年),因为“阴蓄异志”遭到削藩,左右二护卫丢失,只保留了青州中护卫,而其本人因为夺嫡失败,先是被强行要求之国青州,后进一步被贬往城小墙矮,“近畿之地,一旦有变,可朝发而夕擒”的乐安州(今山东惠民县)。

也即是说,自永乐二年(1404年)起,朱高煦便已退出军事行列,这种事情如逆水行舟不进则退,何况荒废了二十几年,哪怕天赋再高、能力再强,也会变得生疏,重新捡起来很容易搞成夹生饭。而丘福、王宁等汉王党人,在夺嫡之争中被明成祖一一拔除,随着老人故去,自己长期脱离一线,靖难积攒起来的声望也早已烟消云散,军中再无铁杆。

守擂者:建文帝朱允炆与明宣宗朱瞻基说完燕王朱棣与汉王朱高煦这对挑战者的对比,再来看建文帝朱允炆于明宣宗朱瞻基这对守擂者。

孙辈之中,早夭的朱雄英堪称明太祖的大宝贝,享受这与众不同的特殊待遇,即便自始至终没能成为皇太孙,但薨逝后老爷子打破郡王与亲王的界限,特地追封其为虞王。

相较而言,朱允炆这个太子次子享受的资源要弱很多。直到洪武二十五年(1392年)四月,皇太子朱标突然薨逝,老爷子遭深度考量各种因素后,万般无奈之下才立他为皇太孙。

朱重八

此时明太祖已六十有五,虽然身子骨还行,但今天不知道明天,故对皇太孙的培养多少有些急功近利。为确保他能顺利即位,不得不对此前的太子系武将班底痛下杀手,历经蓝玉案及其余波,包括宋国公冯胜、颖国公傅友德、凉国公蓝玉在内的开国勋贵几乎被清扫一空。虽然也给朱允炆留下了诸如曹国公李景隆、长兴侯耿炳文、武定侯郭英等少数武将班底,可此时储君身边的文武平衡已然被打破,围绕在他身边的,主要是代表江南地主利益的文官集团成员。

朱棣起兵靖难再怎么被人诟病,但他有一句话真没说错,围绕在朱允炆身边的齐泰、黄子澄等人的确是“奸臣”,结果却被包装成了政治家、殉道者。

按照史书记载,二人深受老皇帝信任,属于留给皇太孙的肱股之臣,如此人物必然熟读经史子集,不可能不清楚西汉的七国之乱、西晋的八王之乱。明知洪武后期藩王们手握重兵,又有如此多殷鉴在前,即便要削藩也因知晓当徐徐图之。结果呢,建文帝刚即位,就急哄哄蛊惑皇帝削藩,而且采用手段酷虐的暴力削藩,几乎不给藩王们活路,这是生怕他们不造反是吧。只能说,因为朱允炆是在皇祖父晚年才被确立为继承人,虽然也得到了尽心培养,但这一过程处处透露着急功近利的做法,以至于帝王之术没能学到家,身边又没有可靠的顾命大臣辅佐,导致先天不足。

同为皇太孙的出身的朱瞻基所享受的待遇截然不同。一句“好圣孙”,淋漓尽致地体现了他在皇祖父明成祖朱棣心中的地位。

永乐五年(1407年),九岁的朱瞻基出阁读书,明成祖安排自己的第一谋臣“黑衣宰相”太子少师姚广孝,会同翰林院侍诏鲁瑄、郑礼等一同授课。同时把他带在身边亲自教导。

朱瞻基

比如永乐七年(1409年),明成祖巡幸北京,准备第一次亲征漠北,命朱瞻基随行。次年二月,正式举兵北上,临行前安排年仅12岁的皇长孙留守北京,要求他每天驾临奉天门左视事,并将北京行在各衙门“六品以下及考满起复,例应升降复职,及对品改用常选官拨用吏典,俱循例启皇长孙施行。其武选行在五军都督府,及行后军都督府所属衙门,例应袭替优给升降者,行在兵部亦循例启皇长孙施行。”

永乐九年(1411年)十一月册立皇太孙后,对其的培养更进一步。在兵部尚书金忠等人的建议下,从隶应天府及江北凤阳滁和等府州,北京、山东、山西、陕西、河南、四川、湖广境内,选民间子弟年十七至二十勇健有才艺者,于永乐十三年(1415年)组建规模庞大、供皇太孙练兵之用的幼军:府军前卫。

可以说朱棣吸取了前代的教训,对朱瞻基这位第三代接班人的培养,具有长远规划,文武两手都抓,甚至为了让他体验疆场氛围,永乐十二年(1414年)三月第二次亲征漠北时,还把年仅16岁的皇太孙也给带上了:“庚寅,车驾发北京,皇太孙从行。先是,上谓侍臣曰:‘朕长孙聪明英锐,勇智过人。今肃清沙漠,令侍行,俾知用兵出奇之法。亦使躬历行阵,见将士之劳苦,知征伐之不易。’”

正是这种培养,让朱瞻基成长为文武全才的优良继承人,何况因明仁宗在位短暂,朱瞻基称帝后三杨、英国公张辅、成国公朱勇等名臣都得以在他麾下听用,对政治局势的把控,远非建文帝君臣所能比拟。

虎头蛇尾的汉王之乱宣德元年(1426年)八月初一,汉王朱高煦在藩地乐安州举起反叛。然而其叛乱后的操作实在令人大跌眼镜,以至于让大侄子有充分的时间完成相关部署,最终让汉王之乱演变为一场彻头彻尾的闹剧。

朱瞻基

八月初二,明宣宗调镇守大同的武安侯郑亨回京护驾。汉王在乐安,大军未动。初四,明宣宗派指挥黄让、内官谭顺赶往淮安,“协助”平江伯陈瑄镇守两淮。汉王在乐安,大军未动。初六,叛乱都已经过去六天,汉王依然在乐安,大军未动,反而选择与朝廷打口水仗,派遣百户陈刚入京言事,宣称明仁宗、明宣宗父子变乱祖制,听信奸臣之言,自己迫不得已才起兵靖难:“是月丁卯,高煦遣百户陈刚赍奏言仁宗皇帝不当违洪武、永乐旧制,与文臣诰敕、封赠。谓上不当修理南巡席殿等事,为朝廷过。遂斥二、三大臣为奸臣,而指夏原吉为首,并索诛之。末为危语,以撼朝廷。又为书谕京师公、侯、大臣,指斥乘舆,索诛奸臣,造诬饰诈,极其诋毁。且言已分兵守要害,以防奸臣之逸。”

明宣宗据此昭告天下,宣称朱高煦谋反,将其废为庶人。

初八,明宣宗宣告将御驾亲征,并调阳武侯薛禄、清平伯吴成、太监刘顺等率兵二万为前锋,命郑王朱瞻埈、襄王朱瞻墡留守北京。汉王在乐安,大军未动。初十,明宣宗祭告太庙,随即正式亲征。汉王在乐安,大军未动。

十二日,明宣宗驻跸水河铺(地点不详,估计在天津境内)。汉王在乐安,大军未动。十六日,明宣宗驻跸流河驿(在河北青县东北流河镇,卫河西岸)。汉王在乐安,大军未动。十七日,明宣宗进抵兴济县(今河北沧县兴济镇)。汉王在乐安,大军未动。眼见朝廷大军压境,汉王又有在乐安守到天荒地老的架势,手底下将领抵不住压力,脱身投奔皇帝,和盘托出汉王的部署。十九日,明宣宗车驾至盐山县。盐山紧邻山东,再进一步便是沧州最南端的庆云,离乐安州只有咫尺之遥。然而朱高煦依然我自岿然不动,继续守在乐安,大军未动。

二十日清晨,经过连夜跋涉,朝廷大军进抵乐安城下,将乐安城团团围住,明宣宗驻跸城北。已成困兽的朱高煦,既不投降,也不趁敌军立足未稳出城反击,而是率众在城墙上作势欲扑,搞假动作吓唬人。

二十一日,明宣宗改驻跸乐安城南。承受不住压力的朱高煦竟打算出城投降,其手下伪太师王斌等人极力劝阻,但无法改变汉王殿下的决心,汉王之乱就此告终。

朱允炆

通过对比可以发现,建文帝受到的培养及身边的执政团队并不完善,上台后又确确实实变乱祖制,特别是将文官的最高品级从正二品提升为正一品,又一口气废掉周、齐、代、岷四王,逼死湘王。令宗室人人自危,勋贵个个不满。在这种背景下,宗室也好,勋贵也罢,必然会有人起兵对抗朝廷。

而燕王朱棣长期征战武艺早已磨练到家,在北方颇有威望,身后又有贤妃徐氏、世子朱高炽托举,最终乘风而起,成为时势造就的英雄。

朱瞻基自幼受到精心培养,本身文武兼备,不说将祖父的能力学了个十成十,也有七八分,人称“小太宗”,帝王心术端得厉害。即位后,狠下力气去维护宗室元老和文臣武将之间的关系与平衡,身边又有贤臣良将辅佐,建文帝这位堂伯的能力与他相比可谓是云壤之别。

汉王朱高煦呢?脱离军队二十余载,军中影响早已消散殆尽,身边无可用之人,完全孤掌难鸣,即便学父皇打出靖难旗号,失败也是必然的。

但最让人想不通的是朱高煦在叛乱时的表现。

明朝共发生过四次宗王叛乱:燕王朱棣的靖难之役、朱高煦的汉王之乱、安化王朱寘鐇之乱和朱宸濠的宁王之乱。其他三次叛乱不管实力对比如何,宗王在暴起发难之后,都第一时间掌控藩城,并积极向外拓展生存空间,以期夺得最终胜利。

汉王之乱呢,朱高煦叛乱后始终按兵不动,安安分分地待在安乐州,静等大侄子打上门来,完全没有半点叛乱该有的样子。如此反常,令人不得不怀疑这其中是否存在什么猫腻,他是不是属于“被迫营业”?