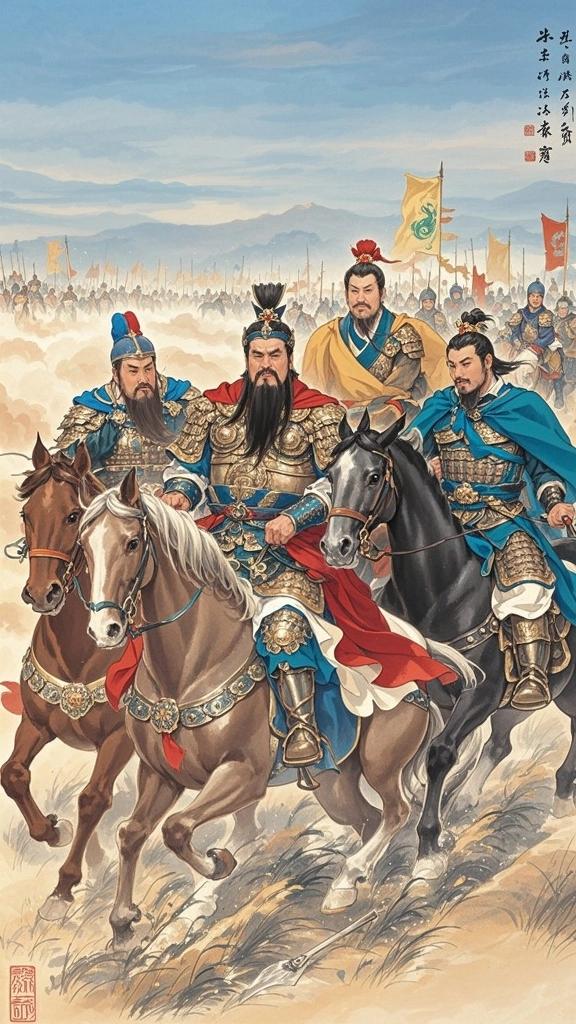

公元214年,东汉建安十九年,益州的天空被战火染红。刘备大军在攻克雒城后,正兵分两路向成都推进。诸葛亮率赵云等沿岷江而下,张飞则独自率领一支精锐,开辟了另一条战线。

江州坚城,老将独守在长江与嘉陵江交汇处的江州城,白发苍苍的巴郡太守严颜站在城头,目光如炬。这位效忠于益州牧刘璋的老将,此刻正面临从军以来最严峻的考验。

“报——张飞率万余精兵已破垫江,正顺江而下,直逼江州!”

探马的急报在城墙上回荡。严颜抚着花白的胡须,凝视着脚下奔流不息的长江。江州城三面环水,背倚群山,城墙高耸,堪称天险。

“传令各营,加固城防,备足滚木擂石。”严颜的声音沉稳有力,“我要让张飞见识见识,巴蜀儿郎的骨气!”

数日后,张飞大军抵达江州城外。这位以勇猛著称的“万人敌”连续发动数次强攻,却在严颜滴水不漏的防守下铩羽而归。

攻城受挫的张飞在军帐中苦思破敌之策。他深知严颜老成持重,强攻难下,遂生一计。

次日,张飞派出小股部队伪装成运粮队伍,沿城外山路行进,自己则亲率精兵埋伏于道旁密林。

这一计正触动了严颜多日来的观察。老将军在城头望见张飞军的“粮队”,判断敌军粮草不继,正是出击良机。

“张飞孤军深入,粮道必虚。若断其粮道,敌军自乱。”严颜对部下分析道,随即亲率精锐出城截击。

然而当严颜部队冲入“粮队”时,四周突然鼓声震天,伏兵四起。张飞挺丈八蛇矛从林中杀出,直取严颜。两将在山道间交锋,刀光闪烁,终究年迈的严颜不敌壮年的张飞,被生擒活捉。

帐前不屈,铮铮铁骨张飞军帐内,气氛肃杀。被缚的严颜昂首而立,神色坦然。

“我大军已定益州大半,汝为何不降,犹敢拒战?”张飞声如洪钟,威压十足。

严颜冷笑一声,声震营帐:“是你们无礼,侵夺我州。我州但有断头将军,无降将军!”

此言一出,满帐皆惊。张飞勃然大怒,面色赤红,喝令左右:“推出去斩首!”

刀斧手应声上前,架起严颜欲行刑。就在这生死关头,严颜面无惧色,回头直视张飞:

“斩头便斩头,何为怒邪!”

这句从容不迫的反问,如一盆冷水浇在张飞心头。他怔怔地望着眼前这位白发苍苍却铁骨铮铮的老将,心中的敬佩油然而生。

张飞快步下堂,亲自为严颜解开绑绳,而后退步躬身:“飞适才无礼,老将军真豪杰也!愿以宾客相待。”

这一刻,两位武将之间的敌意烟消云散,取而代之的是英雄之间的相互敬重。

严颜被张飞的诚意打动,终于归降。这不仅是个人生死的选择,更是审时度势的决断——益州大势已去,继续抵抗只会让巴郡百姓遭受更多战乱之苦。

严颜归降后,巴郡各县望风归附,为刘备迅速平定益州奠定了基础。老将军的气节,也成为三国史上最为人称道的篇章之一。

关于严颜的结局,《三国志》明确记载他被张飞释放并待为宾客。而在川渝民间,至今流传着严颜的传说——有说他归降后自愧事二主,隐退山林;有说他成为刘备麾下将领,镇守边关。

唐代诗人杜甫游历忠州(今重庆忠县)时,曾拜谒严颜庙,留下“古庙杉松巢水鹤,岁时伏腊走村翁”的诗句,可见这位老将在后世的影响。

严颜的“断头将军”精神,超越了简单的忠君思想,体现的是中国古人重义轻生、坚守信念的气节。在历史长河中,这种精神不断被传颂,成为中华民族精神血脉中的重要组成部分。

当我们在史书页间读到这段往事,仿佛仍能听到那位白发老将在张飞帐中的铿锵之声——“我州但有断头将军,无降将军!”

这声音,穿越了千年时空,至今仍在巴山蜀水间回荡。

《三国志·蜀书·张飞传》

《华阳国志·巴志》

《资治通鉴·卷第六十七》

如果您觉得此文有趣,请点击“关注”,方便作者与您讨论与分享,及时阅读最新内容,您的关注是作者前进的动力,感谢您的支持。