Aggregate《聚集体》致力于发表聚集体科学领域的基础和应用研究,涵盖材料化学、物理、生物、应用工程等广泛领域的重要进展和创新性成果。

Aggregate 在科睿唯安发布的期刊引证报告(JCR)中,连续四年位列“化学:综合”,“物理化学”和“材料科学:综合”三个学科Q1区,期刊最新影响因子为13.7;在2025年中国科学院文献情报中心期刊分区表中,位列化学大类一区TOP,并进入三个小类一区!

Aggregate 的收稿范围广泛,单分子或离子层次之上相关研究成果均符合期刊收稿范围,包括但不限于:有机聚集体、无机功能材料、有机 / 无机杂化体系、高分子聚合物、纳米粒子、低维材料、金属有机骨架、超分子组装体、刺激响应体系、清洁能源、光电器件、光伏电池、发光材料、化学传感、生物探针、医学成像、疾病诊疗、药物递送等众多前沿领域。

Aggregate 第六卷第十期正式上线了!

本期共有25篇精彩文章,包括1篇Research Highlight、1篇Perspective、2篇Review和21篇Research Article。

第六卷第十期文章将分为四大主题两期推送,本期主题为化学生物学。

欢迎登录期刊主页一览详情:

onlinelibrary.wiley.com/toc/26924560/2025/6/10

化学生物学

1

RESEARCH ARTICLE

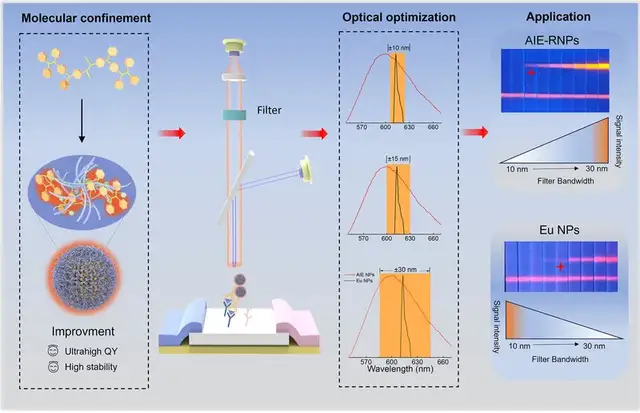

香港中文大学(深圳)唐本忠院士&华南理工大学王志明教授&南华大学胡蓉教授团队

本工作通过用聚苯乙烯微球包封蝴蝶形AIEgen开发了一类荧光纳米粒子,实现了91%的量子产率,与单纯的AIEgen相比提高了2.2倍。利用AIE荧光团的宽发射光谱特性,作者战略性优化了滤光片配置,显著提高了荧光侧流免疫测定(LFIA)的检测灵敏度和系统稳定性。通过比较性能评估显示,优化的30 nm滤光片AIE LFIA平台相对于传统平台具有一定优势,其中心肌肌钙蛋白I的检测限(LOD)提高了85倍和43倍,且具有良好的再现性(变异系数<15%)。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70128

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70128.

2

RESEARCH ARTICLE

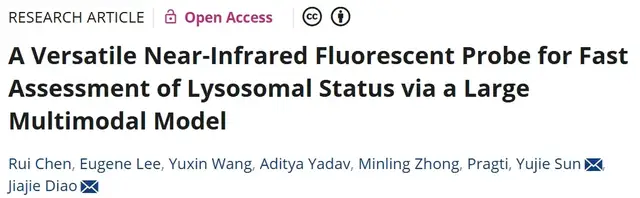

美国辛辛那提大学孙宇杰教授/刁佳杰副教授团队

本工作设计合成了一种基于喹啉鎓的近红外(NIR)荧光探针PA-2,PA-2在水溶液中形成纳米聚集体,通过内吞作用进入细胞,靶向溶酶体。利用PA-2,通过超分辨率成像技术(SIM)动态观察了溶酶体状态,如自噬、线粒体-溶酶体接触(MLC)和线粒体自噬。结合大型多模态模型(LMM)分析SIM图像:发现LMM能够快速、准确地解读PA-2的超分辨率图像,区分不同药物处理下的溶酶体状态,并生成可解释的结论;LMM在图像分析中准确率优于人类专家的平均准确率。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70118

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70118.

3

RESEARCH ARTICLE

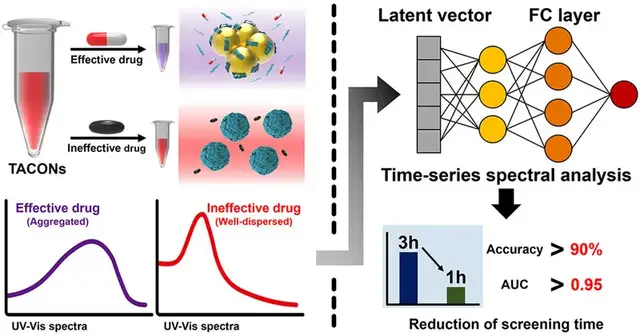

韩国高丽大学Dae Sung Yoon教授/Jeong Hoon Lee博士&仁川大学Dongtak Lee助理教授团队

本工作报道了一种快速筛选tau蛋白寡聚物降解剂的平台(TACON)。TACON利用Au纳米粒的等离子体特性和基于均匀tau寡聚体的硬冠,可以在不依赖化学染色或抗体的情况下,对tau寡聚糖的降解进行精确和定量的检测。为验证该平台的准确性和适用性,使用活性和失活蛋白酶进行了体外动力学分析,并通过监测TACON在时间和剂量依赖性条件下的比色反应,评估了各种tau寡聚物降解化合物的疗效。说明了该平台可以对各种化合物tau寡聚体降解功效进行准确比较。此外,通过将AI驱动的深度学习算法与TACON平台结合使用,能够显著缩短tau寡聚体靶向药物筛选的总体检测时间。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70139

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70139.

4

REVIEW

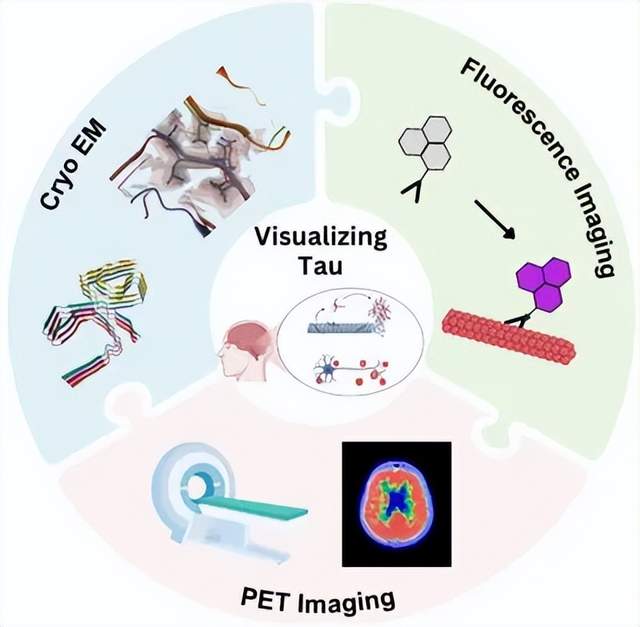

澳大利亚莫纳什大学Amandeep Kaur教授团队

本综述全面概述了分子成像的进展,加深了对tau病理的理解。首先,对tau蛋白的结构域结构、同工异构体多样性和聚集机制进行讨论,强调微管结合区域在纤维形成中的核心作用。然后,回顾探讨了tau原纤维在tau病变中的结构多态性,强调了冷冻电子显微镜在解决疾病特异性构象中的重要性。作者也讨论了荧光和放射成像作为检测纳米级tau聚集体的有力工具,特别是tau选择性荧光探针和正电子发射断层扫描示踪剂的发展。本综述整合结构生物学、化学成像和分子神经科学的见解,为理解tau聚集及其对诊断和治疗干预的影响提供了参考。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70133

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70133.

5

PERSPECTIVE

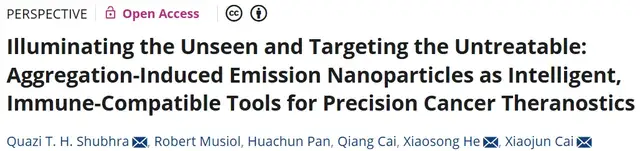

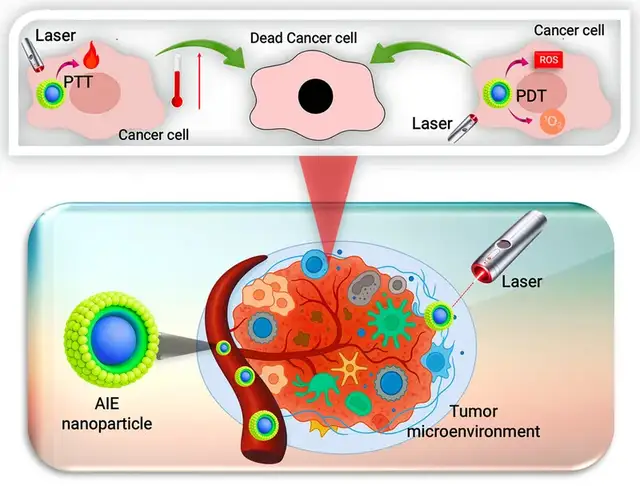

温州医科大学蔡晓军研究员团队

精准肿瘤学的未来,取决于那些能够揭示不可见现象、攻克疑难杂症的技术工具。聚集诱导发光(AIE)纳米粒子凭借其聚集时发光增强的独特性质,成为契合这一双重使命的智能免疫兼容平台。这些系统重新定义了光与物质的相互作用方式及治疗与免疫的对接机制,为实时肿瘤检测、靶向治疗和免疫调节提供了前所未有的机遇。本工作系统阐释AIE纳米粒子在精准癌症诊疗一体化中的理论基础、设计原理与转化前景。通过照亮传统策略难以触及的微观世界,在常规手段失效处实现干预突破,AIE纳米技术有潜力从根本上重塑癌症诊断与治疗的未来图景。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70143

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70143.

6

RESEARCH ARTICLE

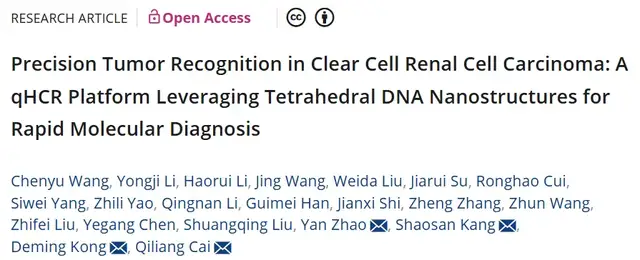

南开大学孔德明教授&天津医科大学第二医院泌尿外科蔡启亮副教授团队

透明细胞型肾细胞癌(ccRCC)是常见且侵袭性强的肾癌亚型,目前主流方法如免疫组化和冰冻切片分析存在速度慢、流程复杂和灵敏度有限等缺点。本工作介绍了一种分子诊断平台:基于四面体DNA纳米结构增强的四价杂交链式反应(qHCR)技术,可快速精准识别ccRCC。该平台采用四面体DNA纳米框架(TDN)结合酶自由的qHCR,靶向透明细胞癌分子标志物碳酸酐酶IX(CAIX)。四面体结构通过空间聚集和多价效应,提升了检测灵敏度和信号放大效率。该平台易于现场快速应用且通用性高:更换适配体序列,即可快速切换靶标,已在急性淋巴细胞白血病模型中成功检测酪氨酸激酶(PTK7)蛋白。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70151

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70151.

7

RESEARCH ARTICLE

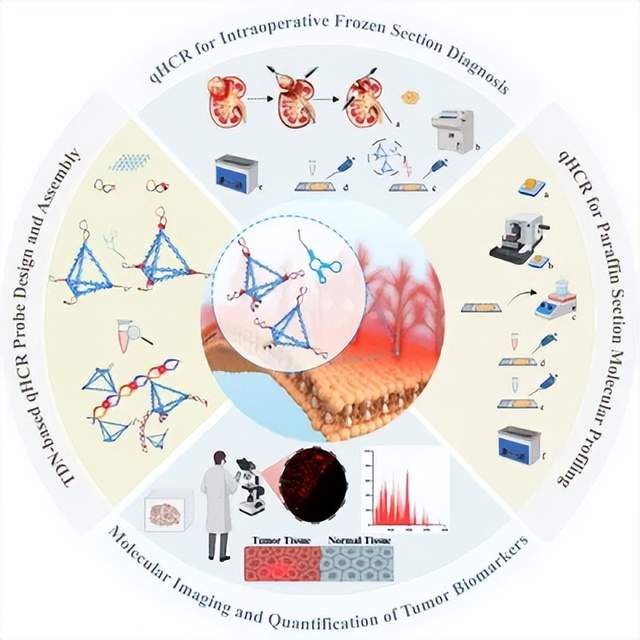

中山大学易长青教授&福州大学李梅金研究员&中山大学第七附属医院罗招凡博士团队

血清胱抑素C(Cys C)是一种可以更准确地评估真实肾功能的小蛋白。当肾功能受损时,Cys C的过滤和肾脏的再吸收会减弱,导致血清Cys C水平显著升高,因此该蛋白的含量能够用来预测慢性肾脏疾病(CKD)的进展。本工作报道了一种具有聚集诱导发光(AIE)性质的铱配合物(Ir-1)。当Ir-1和牛血清白蛋白(BSA)之间的氢键和疏水相互作用诱导聚集时,蛋白质模板化的Ir@BSA由于转动受限产生强烈的磷光。木瓜蛋白酶可以特异性水解Ir@BSA中作为模板的BSA,从而破坏其超分子组装并导致磷光淬灭。然而,Cys C会抑制木瓜蛋白酶活性,并保持BSA模板化的Ir@BSA完整性从而恢复其磷光。基于此,作者利用Ir@BSA将为Cys C定量设计的传感方案集成到纸基阵列中,并通过3D打印制造出可定量读取纸基阵列磷光信号的智能手机便携式磷光读取器,该传感系统成功应用于临床血清样本中Cys-C的定量,具有与乳胶免疫比浊法效果相当的高再现性和准确性。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70127

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70127.

8

RESEARCH ARTICLE

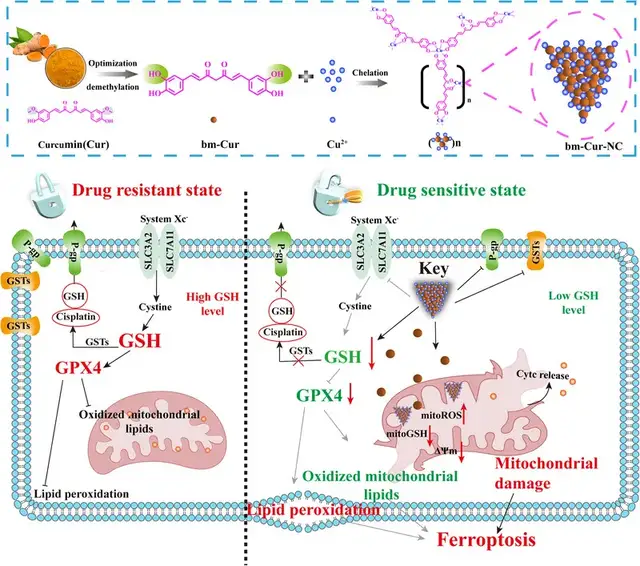

湖南大学何清教授/刘斌教授团队

本工作将姜黄素衍生物和铜离子进行超分子组装,设计了一种金属多酚网络(MPN)的纳米药物(bm-Cur-NC),该体系能通过三个途径消耗癌细胞中的谷胱甘肽(GSH),并诱导铁死亡:(1)该药物能抑制产生GSH的转运蛋白,阻断GSH合成;(2)铜离子直接消耗GSH,并产生活性氧;(3)姜黄素衍生物上的不饱和酮结构能和GSH发生迈克尔加成反应,让GSH无法发挥作用。GSH耗尽后,耐药癌细胞失去防御能力,药物可以诱导细胞质和线粒体的双重铁死亡。在对顺铂耐药的肝细胞癌体内实验中,bm-Cur-NC 治疗组的肿瘤抑制率达 85%,而顺铂(DDP)组几乎无抑制效果,且该体系比顺铂有更高的安全性。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70149

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70149.

9

RESEARCH ARTICLE

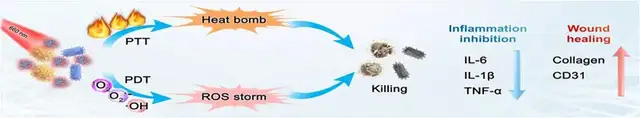

广东省第二人民医院江桂华教授&中国科学院长春应用化学研究所马平安研究员&昆明医科大学廖玉辉教授团队

本工作设计并制备了具有优异光动力和光热性能的尼罗红衍生物TPAOMCN,并全面探索了其安全有效的广谱抗耐药菌和抗病毒活性。这些发现为开发应对不断演化的微生物威胁的下一代临床光疗材料提供了宝贵的见解和参考。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70130

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70130.