图片源于网络,侵删

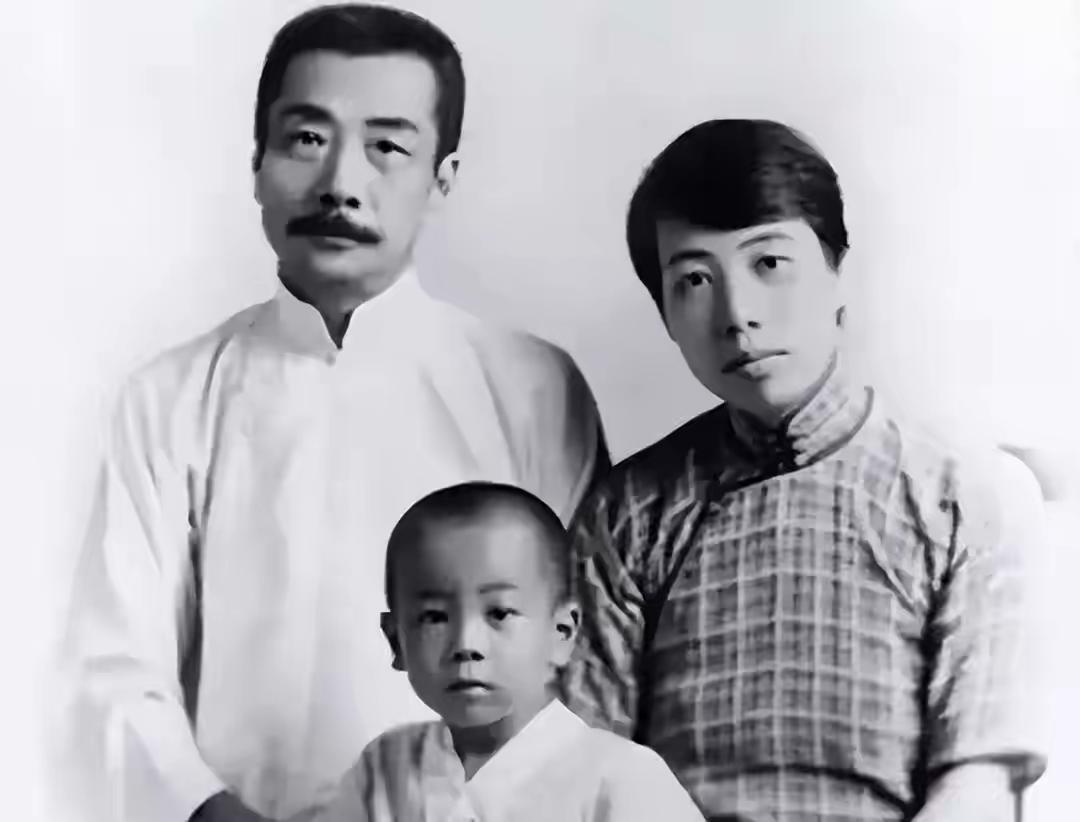

我想,我应该永远忘不了那个身影——那个站着喝酒而穿长衫的唯一的人。

在现代文学中,鲁迅应该是我们永远也绕不过去的篇章。

他的作品惯以一种鲜明的风格,就如那“吃人”二字。

《孔乙己》,这篇不足三千字的短篇小说,收录于鲁迅第一部白话小说集《呐喊》。

这篇小说讲述了一个“读书人”的故事,描绘了旧时代里知识分子的生存困境。

小说用“我”——酒店小伙计的视角,串联起孔乙己的一生。

这个“站着喝酒而穿长衫的唯一的人”,是故事的核心。

他是少有的“知识分子”,却并未考取功名。

他放不下所谓的读书人的体面,却又无力摆脱贫困。

平日里靠着替人抄书生活,吃了上顿没下顿。

后来却因为偷书被打断了腿,伴随着人们的笑声消失在冬夜里。

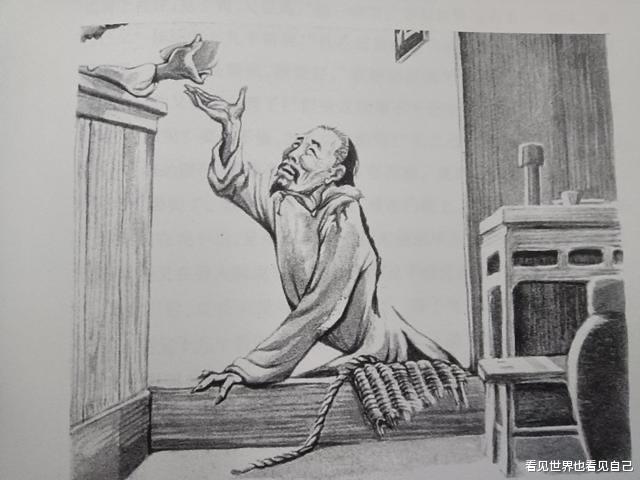

鲁迅用碎片化的场景拼接出了孔乙己的形象:

他在柜台前排出九文大钱时的得意;

他与孩子们讨论“茴”字四种写法时的执着;

他被酒客嘲笑“偷书”时涨红了脸的辩解;

以及最后用手“走”来买酒时的颓唐。

这些零散的细节共同构建出一个立体的人物:

孔乙己的“迂”,不是天生的愚笨,而是科举制度对人性的异化;

他的“惨”,也不只是个人的不幸,而是整个社会对边缘者的漠视与消费。

对于如今的我们来说,《孔乙己》也不再局限于对封建制度的批判。

他的“长衫”,在今天可以是学历、职业标签、社会身份。

有的人困于“名校毕业生不能做体力活”的执念;

有的人碍于“体制内工作才体面”的偏见;

有的人在“35岁职场门槛”前陷入自我怀疑……

一旦现实与预期不符,便会陷入痛苦与迷茫。

我们是否在不知不觉中成为了另一个“孔乙己”?

而小说中的酒客们只顾着嘲笑孔乙己;

掌柜只惦记着他欠下的十九文大钱;

孩子们也只会围着他要茴香豆。

偌大一个鲁镇,竟没有一个人真正关心孔乙己的死活。

这种集体的冷漠,在今天依然可见。

当我们在网络上嘲笑“脱不下长衫的年轻人”时;

当我们用“成功学”标准评判他人生活时;

是否也成了当年咸亨酒店里的“看客”?

鲁迅的批判,从来不止于制度,更在于人性中对他人苦难的漠视。

孔乙己的悲剧,就在于他将“长衫”等同于他的自我价值。

而我们也常常陷入类似的误区。

将“名校学历”“高薪工作”“社会地位”等同于自己的全部价值。

一旦这些标签离我们而去,便会陷入自我怀疑。

而我们需要做的便是“撕掉标签”,重新定义自我价值。

你的价值,不是由你的学历或职业决定的,而是由你的能力、品格以及对生活的热爱决定的。

正如鲁迅所说:“从来如此,便对吗?”打破对“身份”的固有认知,才能找到真正适合自己的道路。

同时,我们也要拒绝“看客心态”,对他人的困境保持同理心。

当身边有人遇到困难时,不要冷眼旁观,可以给予力所能及的帮助。

当我们不再用单一标准评判他人时,也会减少对自己的苛责。

毕竟,没有谁的人生是一帆风顺的,今天你对他人的理解,或许就是明天他人对你的温暖。

孔乙己的另一个困境,是他既放不下体面,又不愿付出实际努力改变现状。

他会替人抄书,却“坐不到几天,便连人和书籍纸张笔砚,一齐失踪”。

我们要摆脱“孔乙己困境”,就必须脚踏实地。

如果觉得学历是枷锁,就去提升能力,让自己的价值超越学历;

如果觉得职业发展受限,就去学习新技能,寻找新的可能性;

如果陷入自我内耗,就去行动,用具体的事情积累信心……

我们不需要活成孔乙己,也不需要活成看客,做自己就好。