从邯郸到太原,两百多公里的距离,我却像是穿越了一座时空隧道——这边是三千年不改其名的古都底蕴,那边是百里煤海蜕变的山光水色。

作为一名邯郸人,我对故乡的感情深入骨髓。胡服骑射的革新精神、学步桥头的千年典故,都构成了我心中不可替代的文化图腾。然而,当我真正踏入太原这片土地,用一周时间深入它的街巷、山水与市井后,一个不得不承认的事实逐渐清晰:太原,这座曾经以“煤”闻名的城市,正以超乎我想象的姿态,在多个方面展现出独特魅力。

一、旅游体验:从“煤海”到“绿水”的生态涅槃

若论太原给我的第一印象,莫过于其旅游业展现出的惊人转型。

在我的固有认知里,太原这座“煤都”,该是天空灰蒙、矿区遍布的景象。然而现实却给了我一个温柔的“耳光”。

晋祠作为中国现存最早的皇家祭祀园林,其难老泉、侍女像、周柏这“三绝”令我叹为观止。

更让我惊喜的是,太原西山的蒙山苍翠欲滴,太山上的唐风建筑与自然山水浑然一体,完全颠覆了我对重工业城市的想象。

最让我感慨的是太原对工业伤疤的生态修复。

晋阳湖这片曾经的电厂蓄水池,如今已化身为城市客厅,夜晚的《如梦晋阳》水上实景演艺,以现代科技手段生动诠释着太原的千年文脉。

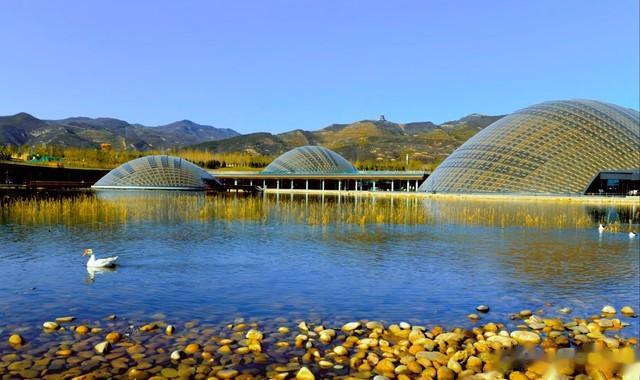

而在太原植物园,那座被誉为“星空电梯”的球形建筑矗立在湖边,三个巨大的温室穹顶收集着来自五大洲的植物。

这种将工业遗产与生态文旅完美结合的模式,其魄力与远见,值得许多同为资源型城市转型的邯郸深思。

二、人文底蕴:“活着的历史”与市井烟火的交融

在人文层面,太原给我的感受是厚重而不失活力,古老却又年轻。

邯郸有赵文化、成语典故文化,底蕴毋庸置疑。但太原的人文积淀,呈现出一种更为宏大且连续的历史画卷。

在山西博物院,我沿着“晋魂”的脉络,从旧石器时代一路走到近现代,其馆藏文物之丰富、脉络之完整,堪称一部立体的中国北方文明史。

更打动我的,是太原历史与当下生活的无缝衔接。

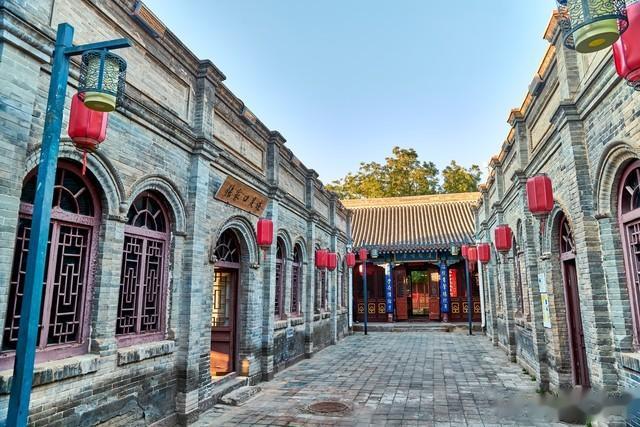

在晋商博物院,我能感受到明清晋商“汇通天下”的魄力与智慧。

而在钟楼街、柳巷这样的商业老街,老字号店铺与潮流文创店比邻而居,市民与游客摩肩接踵,充满了活泼的市井气息。

这种“活着的历史”,让太原的人文魅力不仅存在于博物馆的展柜里,更流淌在寻常巷陌的烟火气中。

三、美食寻味:藏在“合浪浪”里的老太原灵魂

作为一个吃货,我必须用浓墨重彩的一笔,来记述太原带给我的味觉震撼。

邯郸的美食自有特色,但太原的饮食文化,尤其是其对传统风味的坚守与传承,让我印象深刻。真正的太原宝藏美食,并不在霓虹闪烁的大商场,而是藏在那些被当地人亲切称为 “合浪浪”(小巷)和“圪佬佬”(角落) 的地方。

我按图索骥,找到那家连招牌都没有的九猫九鼠包子铺,其香菇酱香包皮薄馅大,口感惊艳。

在倪厨家菜坊,躲在居民楼里的家常菜,吃出了“去别人家串门做客”的亲切感。

最让我动容的,是在龙泉餐厅品尝到的 “老太原河西十大碗” 。这桌已传承四代、被评为市级非遗的宴席,集中了扒、焖、酱、烧、炖、炒、蒸、馏等多种烹饪手法。张耀德师傅告诉我,“厨师的最高境界就是做到‘无味’——不滥用调料,让食材回归本味,用技艺唤醒记忆。” 这种对食物本真的追求,在当下实属难得。

四、就业环境:“三位一体”招聘模式下的活力涌动

出于职业习惯,我特别关注了太原的就业市场,其现代化与多元化的程度超出了我的预期。

2025年,太原市举办了多场“职引未来 筑梦青春”百日千万招聘专项行动。最引人注目的是其 “线上+线下+直播”三位一体的招聘模式 。线上平台提供岗位智能匹配、简历一键投递服务;线下招聘会促进面对面深度交流;而“直播带岗”则让主播化身“云端向导”,带领无法到场的求职者“云逛”招聘会。

在一场招聘会上,150余家企业现场提供了5400余个岗位,覆盖了智能制造、能源化工、现代服务等热门领域。国家能源集团科研院、富士康、京东物流等行业领军企业均在列。此外,50余家见习基地集中推出了1300余个优质见习岗位,为高校毕业生提供了宝贵的“试错”机会和“见习—就业”的过渡路径。这种对青年人才细致入微的扶持,展现了太原这座城市面向未来的活力与诚意。

五、房价水平:新区的机遇与老城的温情

生活成本的对比,尤其是房价,是我此行关注的现实焦点。

目前,太原市辖区的二手房挂牌均价约为9911元/平方米(2025年9月数据),平均总价约为115万元。与同级别省会城市相比,这个价格显得颇为亲民。更值得注意的是,太原的新建住宅价格在2025年6月实现了环比上涨0.1%,同比上涨1.3%,在全国多数城市房价下行的背景下,表现出一定的韧性和稳定性。

对于年轻人或新市民而言,这意味着在太原安居的门槛相对较低。相较于那些房价高不可攀的一二线城市,在太原,一份踏实的工作换来一个温暖的家,并非遥不可及的梦想。这种“踮踮脚就能够得着”的安定感,为这座城市增添了留住人才的深厚底气。

六、城市环境:从“雾霾围城”到“蓝天常驻”的逆袭

在环境方面,太原给了我此行最大、也最令人欣慰的震撼。

曾几何时,包括我在内的许多外地人,对太原的空气质量还停留在“煤烟弥漫”的旧印象里。然而,真实的数据令人刮目相看:2025年1月至9月,太原市区优良天数达到201天,优良率高达73.6%,同比增加了35个“好天”!

其中,PM2.5浓度同比下降20.5%,二氧化氮浓度下降18.2%。走在太原街头,我确实看到了更多“蓝天白云、繁星闪烁”的景象。当地朋友告诉我,为了这片蓝天,太原在产业转型、能源结构调整、机动车污染治理等方面下了巨大功夫。这份从“污染重镇”到“宜居城市”的逆袭,是太原送给市民和每一位来访者最珍贵的礼物。

结语:一份来自邯郸人的坦诚欣赏

作为一名邯郸人,我坦诚地写下这些比较,内心充满复杂的情感。我依然深爱着邯郸的胡服骑射之革新精神,沉醉于回车巷的谦和之美。

但太原的山水转型、人文厚度、美食灵魂、就业活力、亲民房价以及浴火重生的生态环境,确实在许多方面给了我深深的触动与启发。

这两座城市的对比,仿佛是两种不同发展路径的映照:邯郸,如一位博学的长者,正在精心梳理自身深厚的历史文脉,寻求复兴之道;太原,则像一位历经沧桑的壮士,正以壮士断腕的勇气与面向未来的胸怀,奋力开拓,完成从“煤都”到“绿洲”的华丽转身。

此行于我,不仅是一次地理上的行走,更是一次认知上的刷新。它让我明白,欣赏他人的优秀,并不会削弱对故乡的深情。太原,这座曾经被误解,如今正涅槃新生的城市,值得我送上这份来自邯郸人的、由衷的赞赏。